BMWの希少車 と Eタイプのルーフ内張り [ E-Type 内装]

先日ガレージオリオールさんのバーベキュー会に参加した時、BMWの 「3200 CS」 と言う非常に珍しく貴重な車を見せて頂きました。

BMWの 「3200 CS」 は1962年~1965年の3年間で600台の生産と非常に貴重な車です。

この車は1956年~1959年まで生産した BMW 503 の後継車と言う方もおりますが、1956年~1959年の間に252台しか生産されなかった BMW 507シリーズの後継と言ってもいいのかも。

そしてこの3200CSの後は1965年に2000CS、そして1968年に2.5~3.0CS へと発展していく BMWの高級クーペシリーズ車です。

ウィキペディアによる 「3200CS車」 のスペックは

エンジン V8 OHV 3168cc 駆動方式は フロントエンジン,リアードライブ

車両寸法 4850X1760X1470mm 4人乗り

ウィキペディアの解説ページ

BMW 503 https://ja.wikipedia.org/wiki/BMW%E3%83%BB503

BMW 507 https://ja.wikipedia.org/wiki/BMW%E3%83%BB507

3200CS https://ja.wikipedia.org/wiki/BMW%E3%83%BB3200CS

2000CS https://ja.wikipedia.org/wiki/BMW%E3%83%BB2000C/2000CS

BMW 3200CS

BMW 503

![blog1024px-BMW_503_2012-09-01_13-21-20[1].jpg](https://hisashi1946.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_6a2/hisashi1946/m_blog1024px-BMW_503_2012-09-01_13-21-205B15D.jpg)

BMW 507

![blog1024px-BMW_507[1].jpg](https://hisashi1946.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_6a2/hisashi1946/m_blog1024px-BMW_5075B15D.jpg)

上2枚の写真はウィキペディアの上記ページからです。

日本では以前からのドイツ車人気で、今やBMW はファミリーカーと化してしまっている中、3200CSは507シリーズと並ぶ非常に貴重な車です。

ウィキペディアによると600台の生産と言われているが、今世界中で生き残っている車は何台なのだろうか? 本当に貴重な車を見させて頂きました。

所で話題は変わりますが、私の ジャガー Eタイプについてですが、ガレージオリオールさんに出入りされておられる宮〇さんにルーフの内張りを貼って頂きました。

実は車検を取ってこの4年、ルーフの内張りをせずに屋根は鉄板一枚で乗っておりました。

暑く晴れの時の暑さは大変な物で、鉄板焼きの下で車を運転している様な物でした。

で今回オリオールさんに伺った時、内装屋さんの宮〇さんが来られており、少し前にルーフの内張りをして頂きました。

結果、色はサンバイザーや他の革部分とおほとんど差が無く、貼り付けも綺麗に仕上がっており、充分に満足のいく物でした。 又、内張りが断熱材となり、ここ数ヶ月は天井からの暑さは感じなくなりました。

ルーフの内張り無しの状態。

ルーフの内張り完了後

ブログに書きたい事が突然多くなり、多少タイミングが悪い物も出てくるかもしれませんが、一つひとつ書いて行こうと思っております。

その様な訳で奈良の旅行記もまたまた一時中断です。

何時もつたないブログをお読み頂きありがとうございます。

下記はブログランキングのアイコンです。 是非クリックし応援をお願いします。

名車・クラシックカーのランキングへ

「旅 ; 街道・古道」 のランキングへ

ジャガー Eタイプ,皮でトランクフロアーのマット製作 [ E-Type 内装]

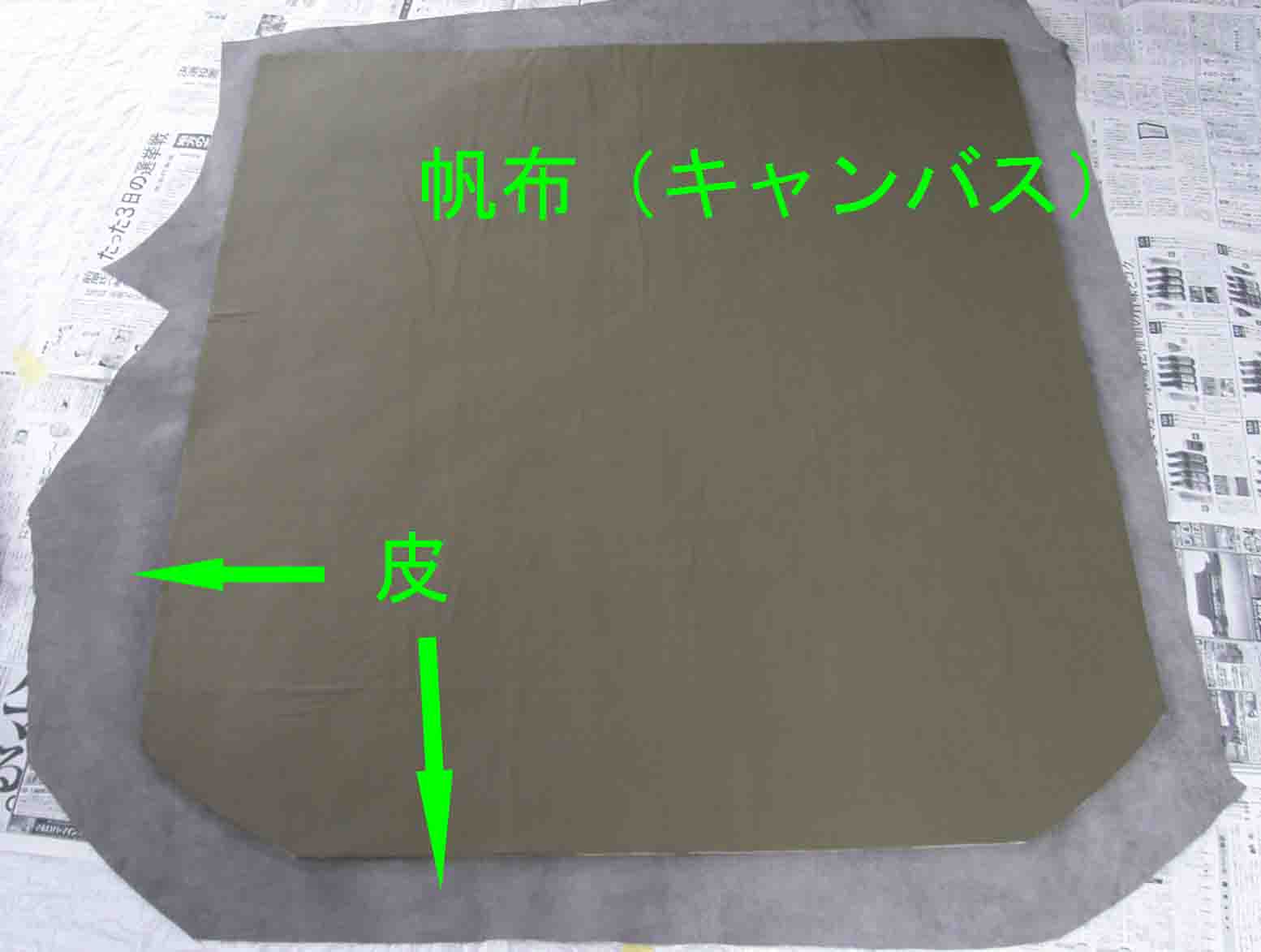

先日、若い頃からの友人と Eタイプの試乗会を行いましたが、その直前に完成したのが下写真のトランクフロアーマットです。

私は椅子等内装に使用した皮を使って製作しましたが、オリジナルは下写真の様にビニールレザー風のシートで、裏地はクッションを兼ねたヤシガラではなかったかと思います。![539ss6[1].jpg](https://hisashi1946.c.blog.ss-blog.jp/_images/blog/_6a2/hisashi1946/539ss65B15D.jpg)

で、製作工程は、

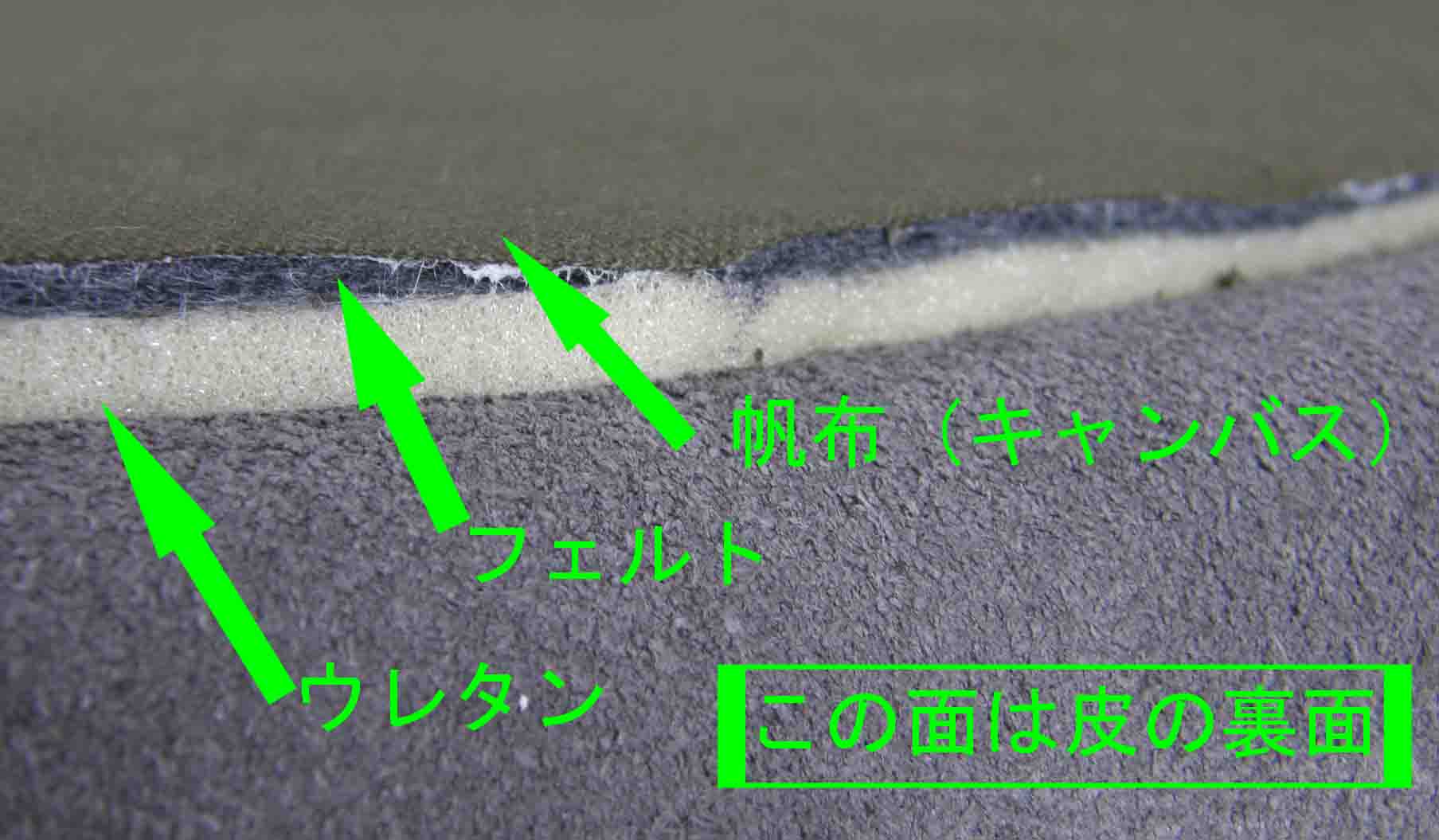

まず、トランクの内寸を測定し、5mmの両面のり付きウレタンシートをカットし、型紙替わりに使用して、表面の皮や裏地を貼り付けます。

せっかく皮を使うのだから ”ふっくらとした高級感” ”荷物受けのリブを取付けるビスがトランクフロアーに当らない様に” ”裏地は私の好きなキャンバス地を” 等々あれやこれや考えた結果、結局下の様に4層構造になってしまいました。

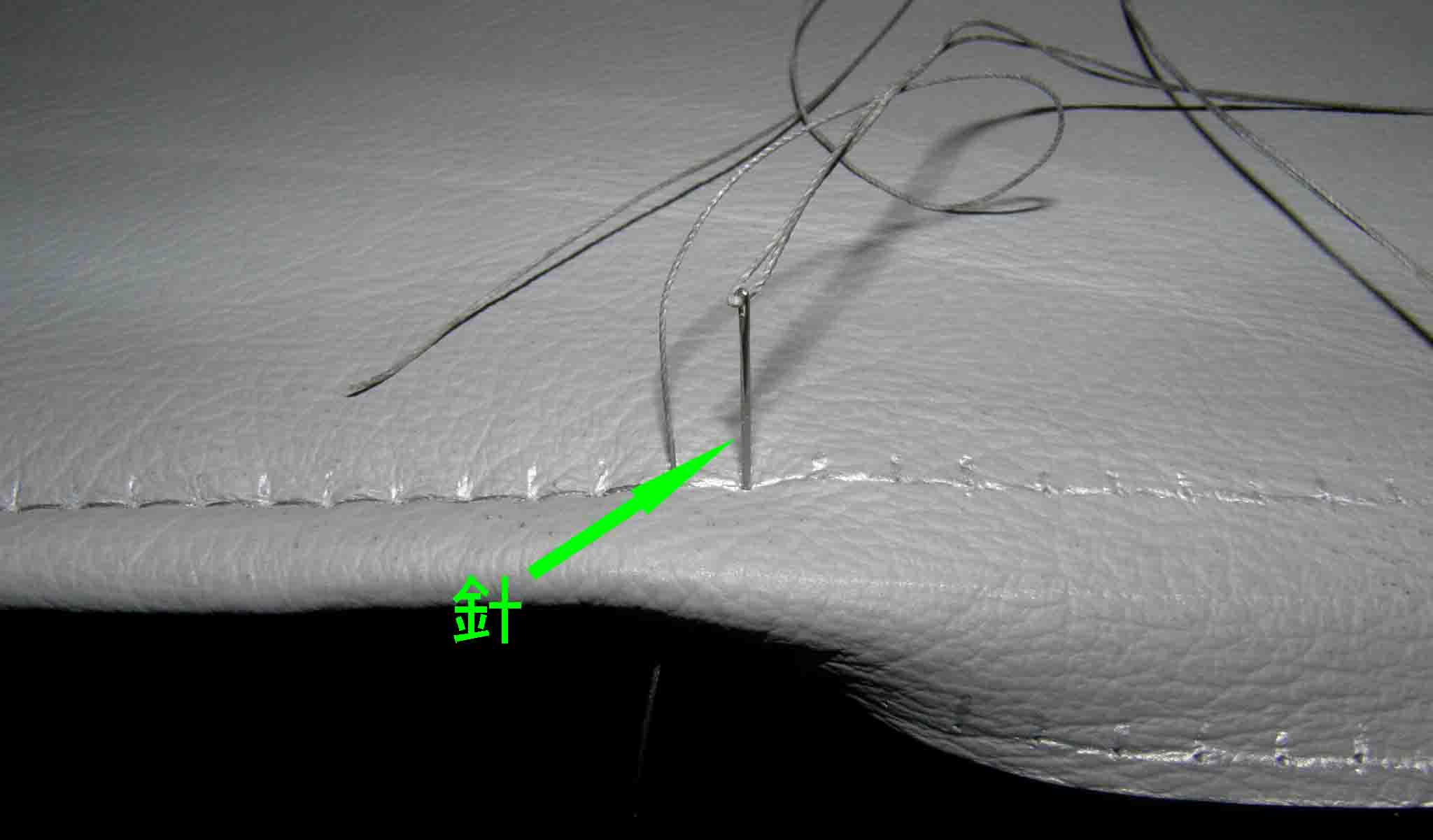

次にマットのふちを縫います。 針を通す位置をけがいて、先端が三角形の太めの針で穴を開けておき、一針一針縫って行きます。 縫い方は8の字を書く様に1つの穴に2本の糸を交差させて縫います。 この作業、ただただ根気のみ。

縫いあがったマットに荷物受けのリブを取付けて完成です。

(ピンボケですいません。 フラッシュをたけばよかった。)

尚、リブのゴムは長いひも状の物をリブの長さに合わせて自分で切ってはめ込みます。

で、トランクルームにしきます。

スペアータイヤ取り出しは写真の様に、マットを丸めて行います。

又、トランクルームの一番前のコンパートメントボードを倒すと写真の様に広い荷物室になります。

で、スペアータイヤを取りだす為にマットをめくる時一番力のかかる上写真黄緑丸印部は下写真の様に丸いパッチを縫い付け補強しました。

![]()

何時も応援有難うございます。 引き続き亀さんをクリックして応援をお願いします。

ジャガー E タイプ, ドアーのアームレストに本革を貼り付け [ E-Type 内装]

ドアーの立て付け調整が終わってみると、今迄 「これで言いや」 と思っていたアームレストの黒いビニールレザーが気になってしまいました。

アームレストは、アメリカのジャガー専門のレストアメーカーも室内色と同じ革に貼り替えています。

ならば私も挑戦してみようと、初めて皮にたっぷり水を浸み込ませ、成形しての皮貼りに挑戦しました。

下写真が皮貼り済みのドアートリムです。

下写真がビニールレザーの黒いアームレストを付けたドアートリムです。

皮貼りで見てくれは良くなったでしょうかね? 表皮を皮にする事で手触りは格段に向上しました。

で、どの様にしたかと言うと、

まず、皮に水をたっぷり付け、と言ってもしたたる程ではなく、絞ったタオル程度に。

そして、アームレストに乗せ、車に付ける状態で見てアームレストの外側(室内側)を全周少しずつ一様に伸ばし、ドアー本体側はシワが一様になる様に調整しながらアームレストの形状に合わせて張って行きます。 写真の様に皮が一様に張れた所で糸で固定しておきます。

皮を少しずつ伸ばしながらアームレストの形状に貼り付ける

アームレスト本体に張れた所で糸で固定し、2日間乾燥する。

(濡れていた時は大きなシワも乾燥する事で皮が縮みドアー本体側のシワが小さく目立たなくなる。 尚、局部的な大きなシワは残ってしまいますので、一様にする事が大事。)

皮が乾燥した所で、固定していた糸を外し、アームレストに接着剤で貼り付ける。

殆どシワもなく完成。 車に組付けて作業完了です。

初めての挑戦、大成功でした。

何時も応援有難うございます。

ジャガー E タイプのインサイドミラーとフェアレディSR311のお話し [ E-Type 内装]

先日、ジャガー Eタイプにインサイドミラーを取り付けました。

組付けはブラケットのビス3本を締め、ミラー本体を差込みロックナットを締めるだけ。 組付けはさして記事にする程の事でもないのですが、ミラーが上下動すると言う変わった構造ですので、書いてみたくなりました。

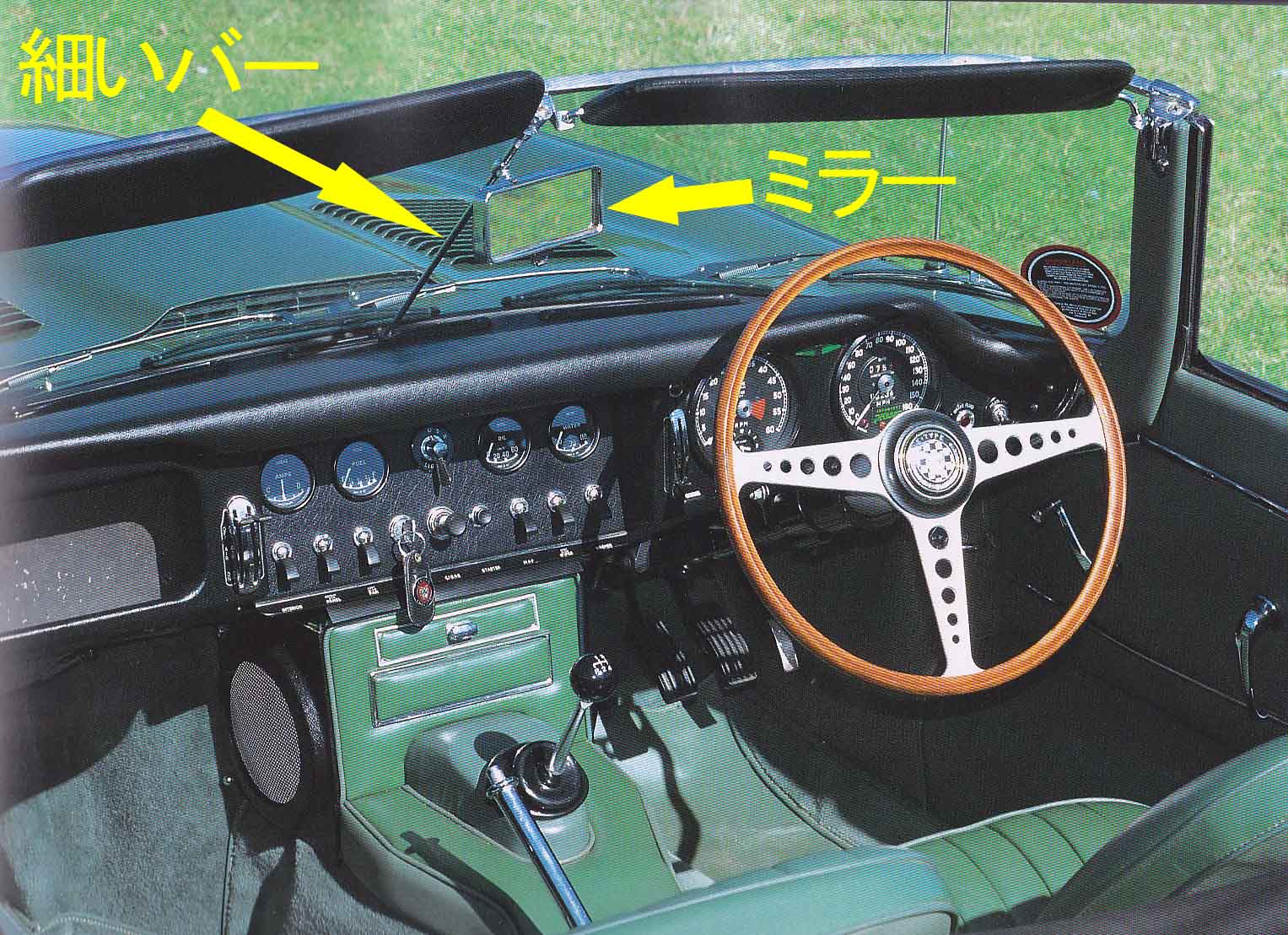

下写真が完成写真とミラーのアップ写真です。

矢印の所のナットを緩めミラーを上か下に動かす事で、ミラーの高さを変える事が出来ます。

下の写真が ジャガー Eタイプ の オープンカーです。

フロントウインドーの中央に細いバーが縦に付いていて、Eタイプ のオープンはこの細いバーにミラーを付けています。 で、オープンカーの方はこの棒に沿って上下に動かす事が出来ます。

で、なんで フェアレディ SR311 につながるかと言うと、

下写真が以前、レストアし、乗っていた フェアレディ SRL311 です。

何人もの友人がフェアーレディを見て ”ミラーはこの細いバー(濃い緑矢印のバー)に付けるんでは? そしてバーに沿って上下動をさせるのでは” と言われた事があります。

このフェアレディは純正の細いバーと貴重な純正ミラーですので、多分友人たちは ジャガー Eタイプのオープンカーをうろ覚えに覚えていたのでしょう。

この時代(1960年代)のオープンカーは幌を張って走ると幌にかかる風圧に対し、フロントウインドーの上部サッシが細く強度不足となってしまう。 で、この細いバーで補強していました。

ジャガーの場合はこのバーにミラーも付けてバーに沿って上下動させる。 フェアレディSR311はミラーを別にインストに付けていたわけです。

ちなみにこの構造のフェアレディは SP310,SP311とSR311の1967型迄で、その後のフェアレディはボディと一体型のウインドーサッシになってしまいこのバーは付いていません。

で、私の友人達は自国の車を忘れ、ジャガーの事を覚えていたと言う残念な結果でした。

もう少し続くEタイプのレストア、亀さんをクリックし応援をお願いします。

ジャガー E タイプ フロアーカーペットの貼り付け [ E-Type 内装]

もう今年も20日を切りました。

年々時間のたつのが早くなる様に感じております。

で、何とか今年中に物置となっている E タイプの室内を車の室内に変えようと、先日のフロアーマットの貼り付けに続きカーペットの貼り付けを行いました。

その結果が下写真の様に完了しました。

写真中のコンソールボックスは位置を見る為の仮置きです。

左側

右側

バルクヘッド前面のカーペットは接着剤で、フロアーマットに貼りつけました。

又、カーペットキットにはクロスメンバー用のカーペットも付いていましたが、従来ビニールレザーが貼ってあった事もあり、あえて皮を接着剤で貼りました。

その他のカーペットはホック(?)で留め、何時でも剥がせる様にしました。

ホックと言うのが正しい名前か分りませんが、ジャンパー等に良く使われているパチンとはめる物です。

このホックは、アメリカの車の部品とツールの通販会社から購入した物で、アメリカでフェアレディ(SRL311)のカーペットを貼る時に使った残りです。 23個しかなく、何とかきちんと貼れた物のスペアーは無くなり心もとなく、もっともっと一杯買っておけばよかった。

ホックの組付けは下写真の様に、ホックのオス側をボデイに締付け、メス側をカーペットにカシメる物です。 ボディに付けたオスの位置とカーペット側のメスの位置合わせに時間がかかってしまいました。

ホックと組立てツール

組付け作業

実はこのカーペット、全くボディの寸法に合っておらず、大きい。 従って足元のフロアー用カーペットは全周立ち上ってしまい、アクセルペダル部分に至っては組付ける事が出来ず、下写真の様にカットし、縁取りをぬい直しました。

トヨタのカーペットの外れによるエンジンの異常回転リコールがあったばかりでもあり、特に注意して大きめにカットしてみました。

又、このカーペットキットには、下写真の様にダッシュボード下面にもビニールレザーの様なカーペットを貼るのですがこれも付いていませんし、シート下のカーペットも付いていません。

で、同じ材質のカーペットで室内全体を仕上げたく、アメリカのメーカーに E メールで問い合わせましたが ”無しのつぶてです”。 全く回答がきません。

日本に帰ってしまった人等相手にしたくないのでしょうかね。

とは言え全体の仕上がりとしては全くどうしようも無く悪いわけでもなく、さしあたって車を完成させる上では支障がないのでカーペットはこのまま行きます。

将来、車に乗れる様になり、時間が出来たらジャガーの部品メーカーから購入し貼り替えたいと思います。

何時も応援有難うございます。 今回はふて寝の猫です。 目覚まし代わりにマウスで ”トン” と叩いてやって下さい。

ジャガー E タイプ, フロアーマットの貼り付け [ E-Type 内装]

リアーサスペンションやマフラーの取付けが終わって、やっとの事室内部品の組付けに入りました。

で、今回はフロアーカーペットの下に貼るマットです。

このマットはアメリカに居た時、アメリカのカーペット関係専門のローカルメーカーから購入しました。

2004年1月にジャガー E タイプを購入したばかりの時で、何処から何を買っていいのか、どんな部品が購入出来るのかも分らず、アメリカ オハイオ州 シンシナティのジャガークラブからもらったクラブの雑誌に出ていたメーカーの物で、マットのキットとカーペットのキットを購入しました。

で、今回、フロアー回りにマットを貼った結果が下写真です。

下写真の右側にはコンソールボックスが写っていますが、コンソールとの位置関係やマットを敷く事でコンソールがはまらなかったりしないかを確認してみました。

左側

右側

勿論、前オーナーが開けてしまったスターターモーターを取り外す為の穴にはカバーを作って蓋をしました。

マットは若干大きめに出来ていたので、車に合わせ少しずつカットし問題なく貼る事は出来ました。

又、フロアーへの貼り付けは接着面積を極力少なくし、今後剥がす時に綺麗に剥がれる様にしました。

何時も応援有難うございます。

ジャガー Eタイプ, トランクボードの製作 [ E-Type 内装]

やっとの事、Eタイプのトランクボード(スペアータイヤのカバーで、トランクの床)を完成させました。

あまり良い内容のレポートではありませんが、成功体験より失敗の内容の方がレポートの価値があるとの事で。

完成したボードが下写真です。

従来品は下写真の様に大きな節による欠損等品質が悪く、しかもボードの合わせ目を受けるレインフォースが曲がっていたり(強度不足)と問題があり、新規に市販の12mm合板で製作する事に。

従来品は実厚み9.5mmの合板ですので、12mmは強度が1.6倍(曲げの強度は板厚の二乗に比例)になり、トランクボードの前側のパネルの高さともピッタリ合う事で、一石二鳥と意気込んでDIYショップへ。

で、DIYショップで材料を購入しトランクルームに合わせカット。 塗料も同時に購入してきました。

所が購入した塗料が大間違い。 スプレータイプのウレタン系のニスでした。

ボードに塗っても塗っても真っ黒になりません。 2回も追加買いし、塗料代だけで1万円に!!!

又、なかなか乾かず時間がかかり、しかも、色は半艶程度にする予定がテカテカになってしまいました。

尚、合わせ目を受けるレインフォースは曲がりを直し、カチオン塗装をして再使用しました。

合板に塗る塗料は何がいいんだろうねェ~~~

まァ~いいか。 タイヤがパンクした時にしか触る事のない部品だし。

ブログランキング にほんブログ村

ジャガー Eタイプ, 右側のドリップ内側、上部フィニッシャーモールのメンテと組付け [ E-Type 内装]

つい先日、ジャガーのレストアや整備をされておられる方が見えられ、色々教えていただきました。

例えば、下写真のアームレストは年式が違うとかステアリングギアーのマウントボルトが違う等々。

多くの部位でオリジナルと違う所がありましたし、細かく見ればまだまだありそうです。

初めてのジャガーですし、標準が分らない中での作業ですので仕方ないかなと思いますが、教えて頂いた内容は折を見ながら可能な限り修整したいと思っています。

と言う事で今回は、前回に続き右側窓周りのフィニッシャーのメンテナンスと組付けです。

下写真が今回の完成状態です。

表皮の皮に若干しわがありますが、私の年齢によるしわより小さく我慢しないと!!!

で、メンテナンスはと言うと、

下がメンテ前部品の裏側の写真ですが、ともかく錆がひどかった。 多分、窓の所の部品の為、雨漏れでウレタンに水がたまり、じわじわと強烈な錆が進行したのだろう。

これだけ長い部品ですと、いつもの様にサンドブラストで錆取りをと言うわけにもいかず、以前書きました様に平和バイオテクニカさんの薬品で錆を落とし、塗料の密着性を良くする為にサンドブラストの届く範囲だけブラストしました。

平和バイオテクニカさんの薬品で錆を取った時の記事

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2009-09-22

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2009-09-25

で、カチオン塗装をして、ボディへの取付け調整をして、ウレタンを貼り、皮を貼って、メッキモールを付けて何とか部品のメンテは完了。

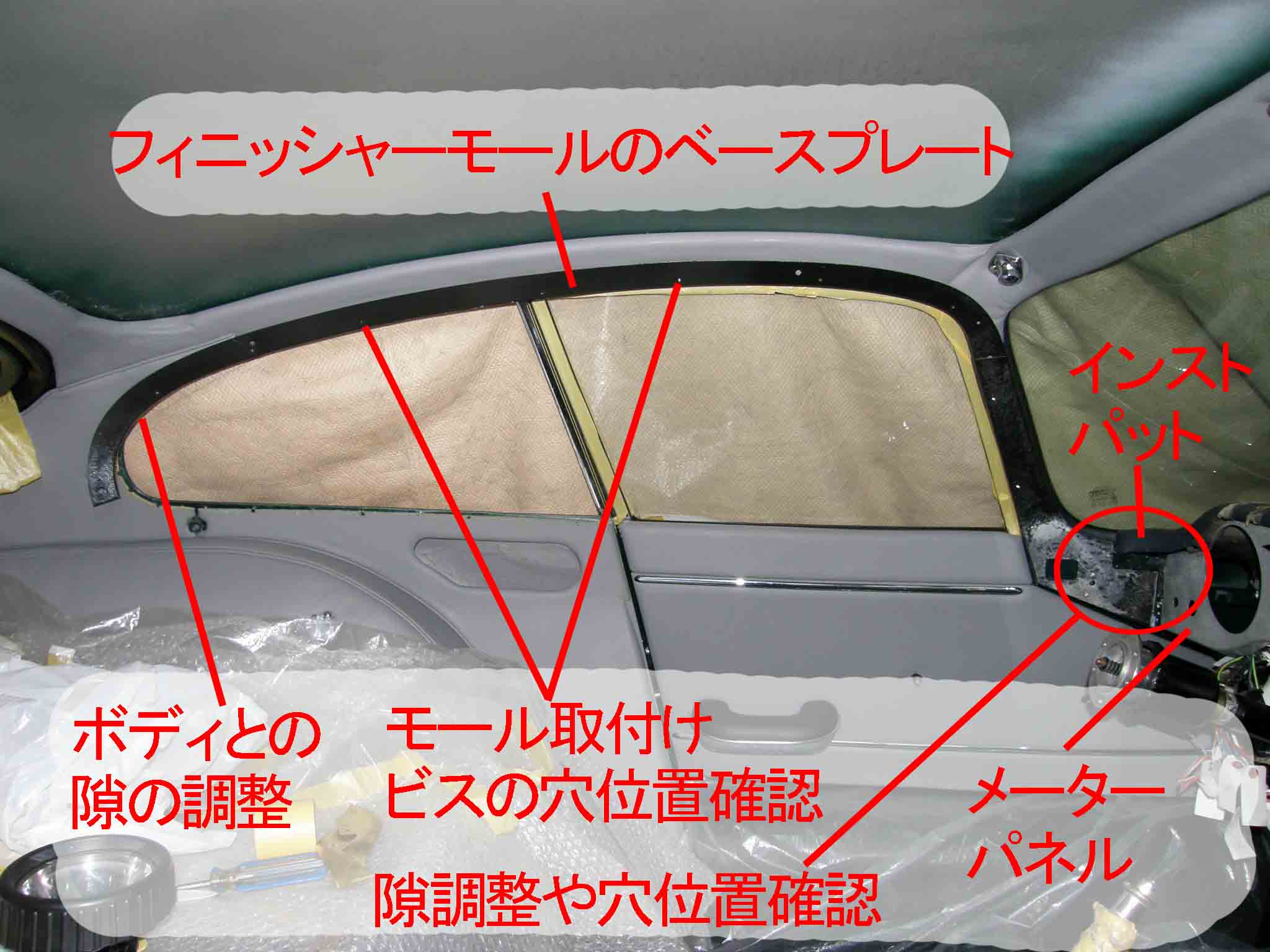

今回は塗装後や皮貼りの写真が全く無く、左側の取付け調整中の写真でお茶を濁します。

尚、左側はインスト関係をメンテしてからの取付けの方がいい様で、当分の間延期です。

で、一足飛びに車への組付け結果です。

前側

後ろ側

にほんブログ村

ジャガー Eタイプ ドリップ内側のフィニッシャーモールのメンテと組付け [ E-Type 内装]

ジャガー Eタイプのレストアを初めて丸5年を超えました。 ブログもレストアの記事を書き始めて丸3年、Eタイプのレストアだけでも167回目となります。 これだけ書いても車の完成度は約5~6割位かと思います。

本当に車の部品は多いもんですね。 腕まくりをしてガンバラなくっちゃ。

それにしても寒い!

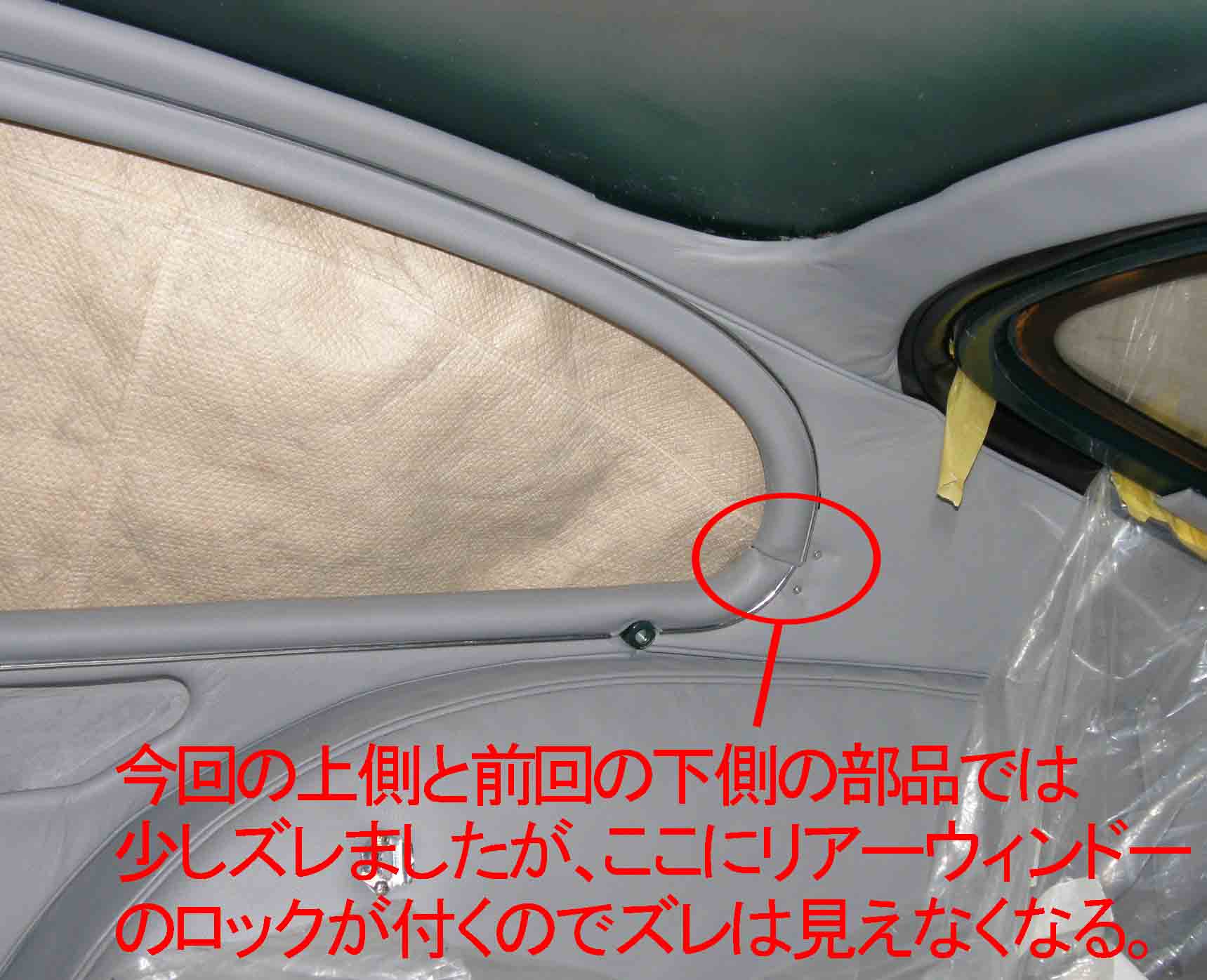

今回はリアーウインドーの下に付くフィニッシャーモールのメンテと組付けです。

下写真が車への組付け完了写真です。

メンテナンス前の部品は一見綺麗

表皮を剥がし、ベースプレートを見ると全面塗料は劣化し、ウレタンは錆で浮き簡単に剥がれます。

全ての部品を分解した結果です。 意外とウレタンはしっかりしており再使用可能。

と言う事で、左右共にベースプレートの錆をサンドブラストで取りカチオン塗装。 ウレタンは弱アルカリ洗剤で洗い錆や汚れを落とし、

ベースプレートにウレタンを貼りなおし、皮の表皮を貼り、メッキのモールを付けて完成です。

作業前に心配事した点は、モールの先端が曲がっており、しわ無く皮を貼れるか? でしたが、曲がり部分もしわは少なく、予想に反し上手く出来ました。

もう一つは、皮で厚みが増した部分に上手くメッキのモールが入るか? でしたが、タガネのかどを丸くしてメッキモールの差し込み部分を丁寧にハンマーでたたき広げる事が出来、なんとかクリアー。

(オリジナルのビニール製表皮は0.5mm、皮は1.2mmで、鉄板の表裏に皮を貼るので2倍の厚み差になり、約1.4mmも厚みが増える。)

で、組付けた結果が最初の写真の様です。

先端のカバーも下写真の様に程々よく付いたと思う。 ドアーの件から判断基準が甘くなっている?

ボディサイド フィニッシャーの記事 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2009-05-15

新 旧

にほんブログ村

ジャガー Eタイプ, フロントウインドーアッパーフィニッシャーのメンテと組付け [ E-Type 内装]

国の予算の事業仕分が始まりました。

この様子を見ていて、サラリーマンの現役当時を思い出しました。

私のいた会社では、今回の国の事業仕分と同じ様に毎年度予算案を作り、上司のヒヤリングを受け予算が決定、次年度の大仕事が始まる。

このヒヤリングで必要性を上手く説明できるかどうかで大きな設備が買えるかどうか決まる。 担当者にとっては一年間あるいはそれ以上時間をかけて検討してきた結果が問われる一瞬でもある。 緊張すると同時に夢が現実となる瞬間でもありました。

今回は、役人の保身や積年のルーズな税金管理が積もり積もってあきれる様な物が表面化している。

と同時に必要と思われるものが切られてしまう物もある。 本当に必要なら来年度も挑戦すればいいし、何年かけてでも挑戦するかどうかで本気度が見えてくる。

色々な意見はあるでしょうが公開の場で論議し、我々にも見える形になる第一歩だと思う。

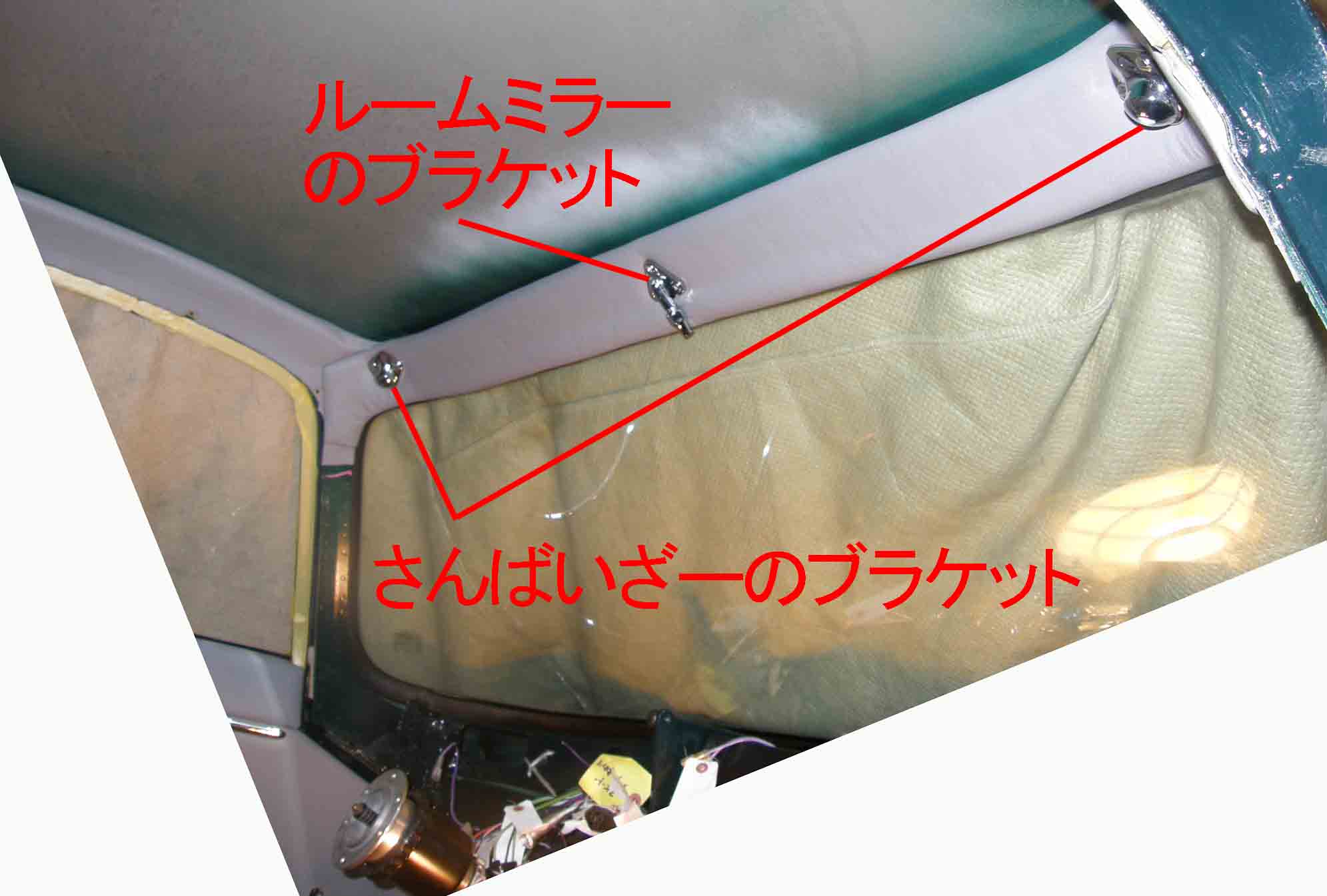

で、今回はフロントウインドの上部のフィニッシャーのメンテナンス及び車への組付けを行いました。

下写真が完成写真ですが、なかなか上手くいきませんねェ~。

車両分解前の状況は下写真の様に表皮は布で、シミが出ています。

裏面は下写真の様で、塗料は劣化し、少しの錆も出ていました。

古い表皮を剥がし、ベースプレートはサンドブラストで塗料と錆を落とし、カチオン塗装を実施。

続いて、ウレタンシートと皮の表皮を貼りましたが、これがなかなか上手くいきません。

両サイドのコーナー部分にしわが発生しました。 素人の私ではこれが限界の様です。

(と言って、自己弁護,上手くいかない事を正当化しようするこそくな私でした。)

で、なんとか ”完成にした” フィニッシャーを車に組付けました。

フィニッシャーの固定は両端のサンバイザーのブラケットとルームミラーのブラケットです。

下写真が組付け前のボディの状態です。

下写真および最初の写真が組み付け完了写真です。

サンバイザーのブラケットを付けた事で、いくらかしわが目立たなくなりました。

左コーナー 右コーナー

中央

にほんブログ村

ジャガー Eタイプ 右ドアートリムの製作と組付け [ E-Type 内装]

今日は唾液腺に出来た癌の切除・放射線治療後のCTによる画像診断の結果が出ました。

全く異常はなく、良好との事。

と言う事で、寒いどんよりとした日ではありましたが、体の方は晴れて治療完了となりました。

読者の皆さん、ご支援有難うございます。 今後ともよろしくお願いいたします。

で、今回は先日の左ドアーに続き、右ドアートリムの製作と組付けです。

こちらの方はうすら寒い、どんよりとした重い気分での作業となっています。

製作方法と組付け方法は前々回の左ドアーと基本的には同じですが、左ドアーでは省略した部分や忘れた部分を紹介します。

左ドアーの記事は右記 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2009-10-31

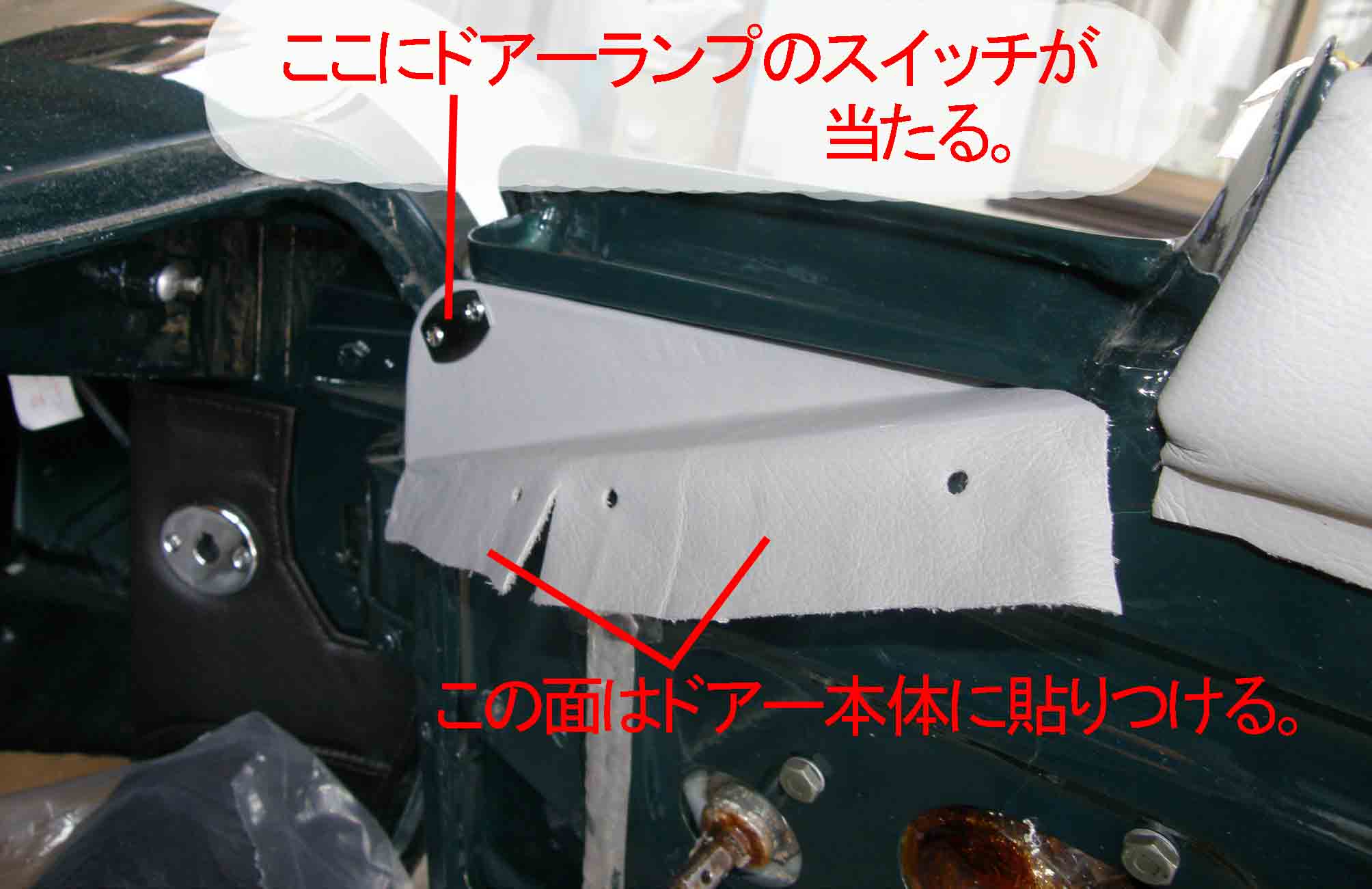

まずは左ドアーでは組付けを忘れたルームランプスイッチのフィニッシャーから。

ドアーを開けた時のルームランプのスイッチのフィニッシャーを下写真の様に組付けました。

このフィニッシャーは4.2リットル車からの採用部品ですが、私の車は3.8リットル車の最後の方の車の為か組付けられていました。

又、左ドアーでは書きませんでしたが、左右のドアー共にアームレストの取付けネジが摩耗しネジが締まらなくなっていました。

ボディのメンテ時、ナットの穴を溶接で穴埋めし、ネジ切りをお願いしていましたが未作業でした。

従って今回、タッピングスクリュー以外では初めてボディに6mmのメートルねじを切り、使う事に。

ボディ屋さんの作業忘れで何とも悔しい事態に! 大げさでなく今迄に ”色々なインチねじをバケツ一杯ぐらい購入し” 全てメッキをし直し最適と思われる使い方をして来ました。 残念でなりません!

右ドアーのアッパーフィニッシャーとロアーフィニッシャーの製作、又、ドアーサッシへのガラスはめ込みについては左ドアーと全く同じです。

左ドアーの製作は左記を参照。 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2009-10-27

続いて、ドアーサッシを組付け、アッパーとロアーのフィニッシャーを組付けました。

アームレストは、メートルねじのボルトに下写真の様にマイナスの溝を付けて組付けです。

(本当はドアーハンドルも組付けるのですが、ドアーに関しては塗装前にやるべき作業の多くが未作業で、気力がわかず・・・・・。 その内気が向いたら・・・・。)

今回はここ迄。

又、ドアーサッシのメッキ前のポリッシュが悪くデコボコです。

と言う事で、ドアーサッシのメッキのし直しやサッシの曲がり取り,ドアーの立て付け調整等についてボディ屋さんに差し戻しです。

にほんブログ村

特記

迷惑コメントが入る様になってしまいましたので、当分の間コメント欄は廃止致します。

ジャガー Eタイプ, 左ドアーの内装組付け [ E-Type 内装]

来週は寒波が来て木枯らしが吹くかも とか。 皆さんの所にも訪問できず、申し訳なく思っています。

で、今回は、左ドアーのトリム部品が完成したので、車への組付けを行いましたが、大きな問題が発生し、ひょっとしたら永久に完成と言えないのかも???!!!

大きなな問題は最後に書くとして、下が取り合えず ”完成らしき” 写真です。

で、ドアーの組み立て工程です。

下写真の様に、ウインドーの外側の水切りシールとトリムクリップのナイロンブッシュを組付けます。

外側の水切りシールは何時も雨水にあたるので、気休めと思うが金属部分にはクリアー塗装。

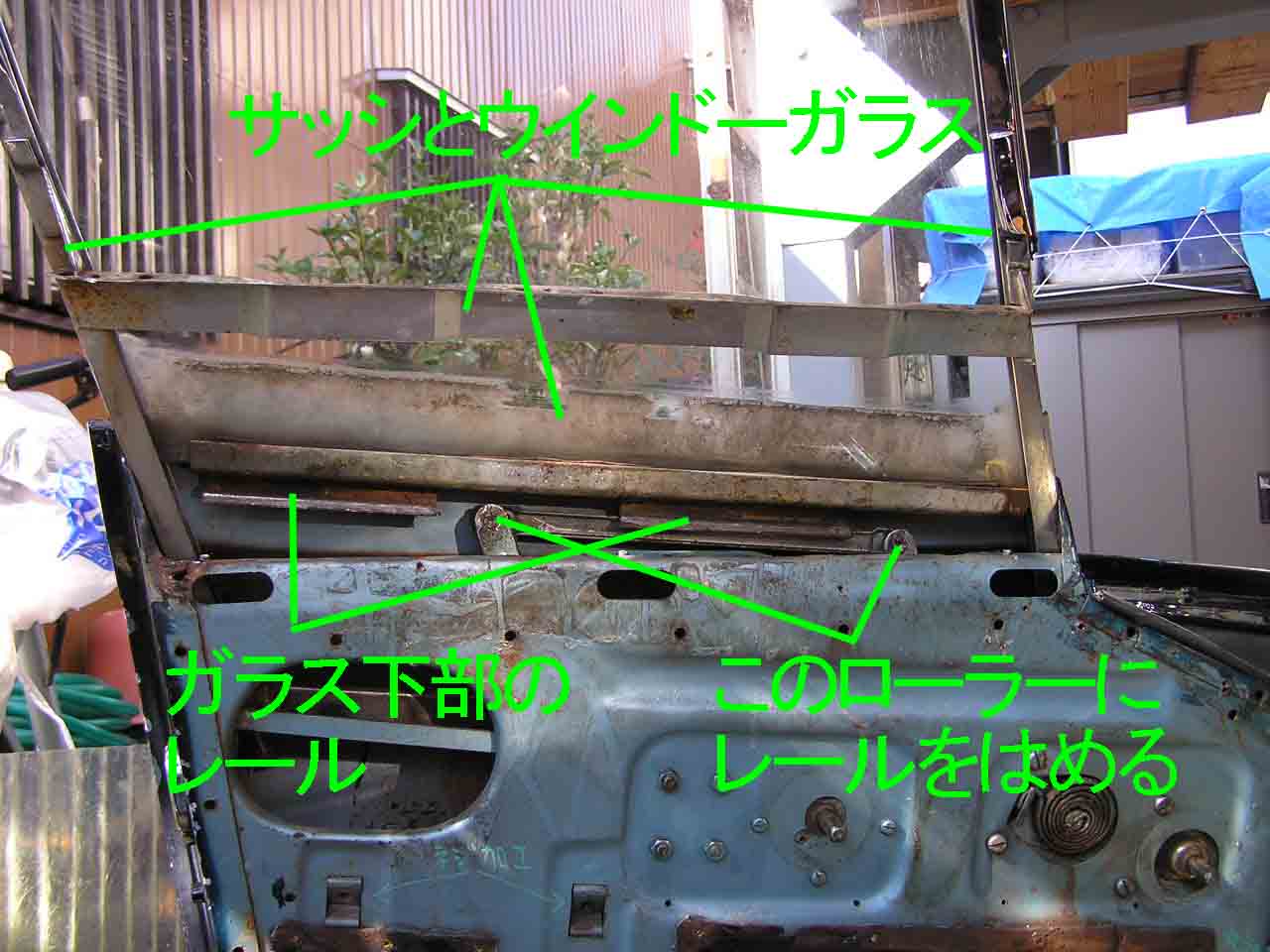

続いて、ドアーのサッシにウインドーガラスを組み付けます。

残念ながらレストア中の写真がほとんどありませんので従来品を分解した時の写真から。

まず、サッシにフェルトのガラスランを組付けます。 次にサッシの外側のドアーシールを組付けます。

下写真はガラスランのフェルト組み付け中の写真。

この部品は、組付け易いゴムの成形部品を東京のレストア屋さんから譲って頂きましたが、将来外し捨てる事になるので、正規のフェルトで作業トライアルです。

サッシの溝に接着剤を塗り、フェルトを3mm厚の板で挿入し、ガラスと同じ厚みの板(写真左の板)で、なじませながら組付けました。 接着剤は、前回にも書いた日産からの購入品で、、ゆっくり乾燥しますので難しいフェルトの位置決めもあわてず落ち着いて作業が出来ました。

で、ガラスランにガラスを挿入し、サッシとガラスの組立ては完了し、ドアーに組付けます。

下の写真も分解時ですが、ドアーにサッシを少し入れ、ガラス下部のレールをウインドーレギュレーターのローラーにはめ、ガラスを下げながらサッシもさげ、サッシとガラスをドアーに組付けます。

続いて、ドアー全体やドアーサッシとリアーウインドーやボディとの各隙間を均一に調整するのですが、冒頭の大きな問題の為調整不可で、今回はドアーが締まればよし!!!!!!!

この隙の調整はボディの作業の中でも難しい調整の1つです。

調整不良で、隙が偏っていると ”貴方が組立てたの” と軽蔑のまなざしが ”ぐさり” 。

( この辺は自動車製造の中では1・2を争う技術屋の腕の見せ所で、多分、部品個々の現場での品質管理や現場での組立て技術ではエンジンや足回りより難しいノウハウの所と思います。 )

続いて、ドアーに入った水が室内に入り込まない様にする板をリベットで組付けます。

この部品は、従来付いていた部品が錆びて朽ち果ており、アルミ板での私の手製です。

次に、上下のドアートリムを組付けます。

上のトリムはサッシのフックにはめ込みリベットで(私はビスで)固定し、下のトリムはトリムクリップを手でたたき込むだけです。

更に、ウインドーレギュレーターのハンドルやアシストグリップ等を組付け、ドアーの内装完了です。

が、これはあくまでも最下段の不具合で仮ずけとなりました。

ボディサイドの内装としてはこんな感じです。

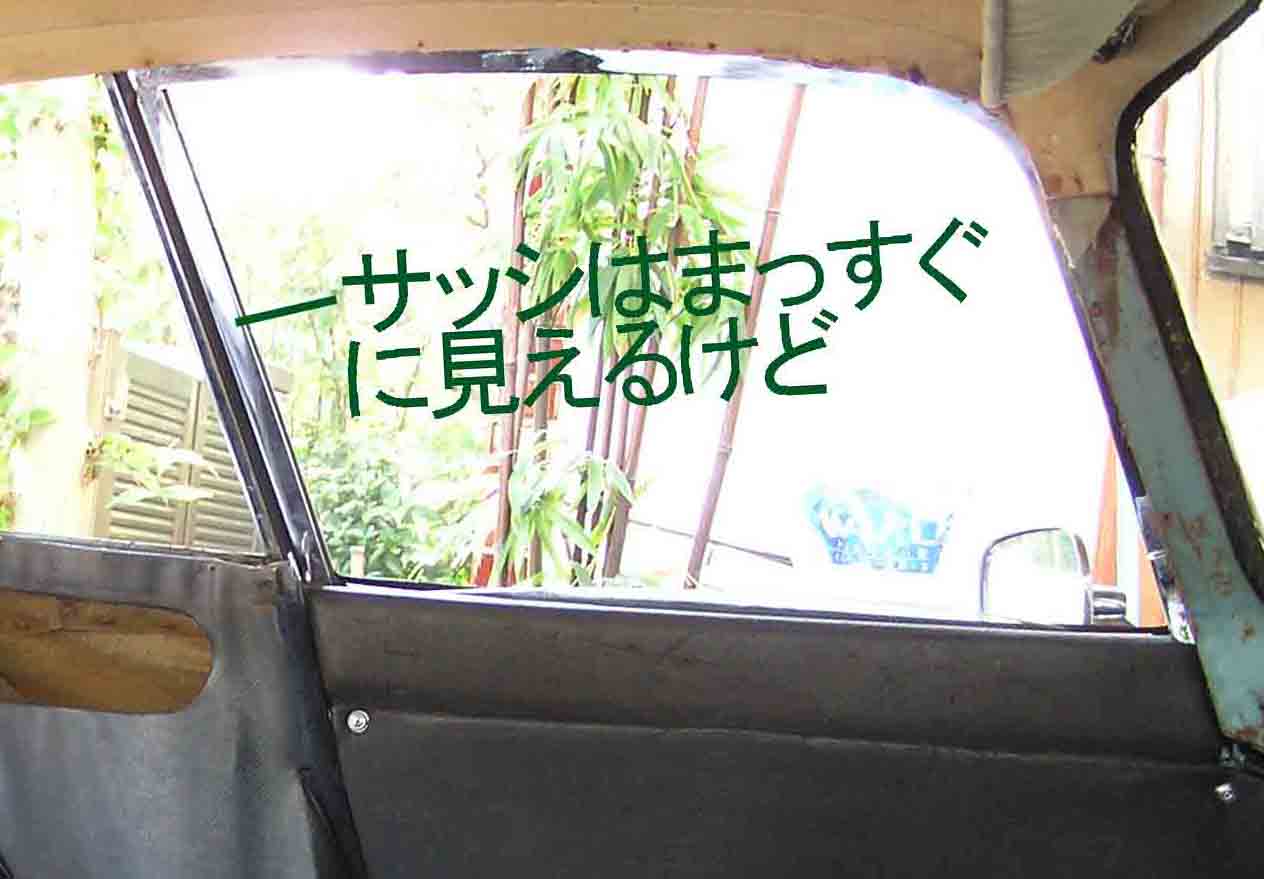

で、冒頭の ”大きな問題” とは、下写真の様に左右のドアーサッシ2個が共に曲がっており、リアーウインドーとの隙の調整が出来ません。 レストア前の写真では曲がっていない様に思いますが?

と言う事で、この部分はボディ屋さんに差し戻す事になりました。

レストア前を内側から見た所では、サッシがまっすぐで、リアーウインドーとの隙も均一です。

にほんブログ村

ジャガー E タイプ, 左ドアートリムの製作 [ E-Type 内装]

日増しに冷え込みが増してきて、風邪やインフルエンザに気を付けながらレストアに励んではいますが、進行速度は遅く、何時終わるんだろうかとブルーな気分になる事しばしばなんですが、

今回は左ドアーの内装 ドアートリムの製作です。

ドアートリムはアッパーとロアーの2つの部品から構成されており、まずはアッパートリムです。

本体はカチオン塗装済で、1度ドアーに付けて取付け確認をしたうえで、ウレタンシートを貼ります。

ウレタンの上に皮を貼り、車に仮付けしてみました。 下の青いロアートリムは従来の物で、新たに作るロアートリムのめあすにする為、完成したアッパートリムとセットで付けてみました。

続いて、ロアー側のトリムの製作です。

本体の材料は、今回も複合板 (樹脂をアルミでサドイッチした材料) で、付けては削り、付けては曲げを繰り返し、形状を決め、クリップ位置やウインドーのハンドル、モールの位置等も決めました。

で、形状や穴位置が決まった所で、古いユルユルになったクリップを使ってドアーへの取付けクリップの位置を決め、テープで動かない様に固定しておきます。 何と20個ものクリップでした。

取付けクリップの位置か決った所で、新しいクリップに交換し、ウレタンシートを貼り、皮を貼ります。

接着剤はセメダイン575ARで、日産の販売店から購入。 日産の部品番号は KA461-18070。

このセメダイン接着力は強力で、乾くのもほどほど遅くゆっくり作業が出来非常に使いやすいんです。

続いて、皮にドアーハンドル等の取付け穴をあけ、モールの取付けをします。

上の写真の様に従来品は上部のドアーモールが欠品しており、正規は何処に付けるのか分らず、雑誌やネットでモールの位置を確認、悩んだ末にやっと位置決めをしました。

多分、正規に近い位置とは思います。 ”ちょっと低いかな” の不安も。

モールの裏の溝にクリップをはめ 予め開けたドアートリムの穴にクリップの爪をを刺込み、

トリムの裏でカシメます。 クランプはモールがウレタンで浮いた状態でのカシメを防ぐためです。

と言う事で、完成しました。

にほんブログ村

ジャガー Eタイプ,ラッゲージルームへのコンパートメント組み付け [ E-Type 内装]

めっきり冷え込んできました。 首の皮膚の色はだいぶ肌色になりましたが、我が家の内務大臣は ”もう少し” との事で、今もって早朝と夕方の作業で、早朝はジャケットを羽織ってのレストアです。

で本題、前回迄にメンテナンスをして来たたコンパートメント(仕切り板)をやっと組付けました。

下写真が組付けを完了した写真で、コンパートメントを立てた状態です。

セッテングでは相当の時間をかけ、ボディとの隙を調整しましたが、隙の不揃いは直らず、ビスの変更やグラスファイバーを使ってコンパートメント本体の肉盛り等々をして、やっとここまで来ました。

今回の最大の問題はボディとの隙が右と左で大きく違った事です。

で、フロアーにヒンジを締付けるビスを ”皿ネジ” から一般的な ”なべネジ” に変えてヒンジ取付けの自由度を増し、押したり引いたり、シムを作って追加したり と色々やり、3個のヒンジが付き、スムースに動く様になり、下写真の様に隙の左右差を1.5mm程度に抑える事が出来ました。

これ以上右によせるとホイールハウスのストッパーの受けに干渉するのでこれが限界の様です。

こんな所にレストア前にヒンジが2個破損していた原因があったのだろうか?

コンパートメントを倒した状態

右側 左側

次の問題は左側のホイールハウスとの隙の不揃いで、コンパートメントを立てた時に、上の方は4mm程度隙があり、下は隙 0 でした。

これは、コンパートメント本体をグラスファイバーで肉盛りし、修正。

皮による厚み増加を考えて、コンパートメントを2mm弱削る前に取付け確認し、実態に合わせ削れば ”まァー言いや” の領域だったかも。

右側 左側 肉盛り修正前

左のみグラスファイバーで肉盛り修正

更には小物入れのマットが当たり、コンパートメントが完全に倒れません。

原因はフロアーに5mmもの防音防振材を貼り、更にマットもオリジナルより厚くした為です。

で、防音防振材を一部剥がし、低下した防音防振効果を補う為フロアーのつなぎ部分の皮を幅広の物に張り替えました。

防音防振材を剥がし幅広の皮に張り替え。 防音防振シートを剥がした所

今回の最大の焦点はヒンジでしたが、左下写真が正規で、右下は約4年前に購入した物です。

4年前の購入時、正規のヒンジは打切られたと思い込み、国内で製作しようとヒンジ屋を探し、東京のレストアをしている方に相談した所 あっさり ”年式違いです” 正規のヒンジは購入できるとの事。 再発注し入手。

今回の ”てこずり” は4年前に始まっていた様です。 しかも、私のカタログの読み違いで!

相変らすドジだねェ~。

正規品 1963年頃迄生産車用でした。

最後に今回組み付けが完了したコンパートメントの倒した状態の写真です。

ブログランキング、ご支援有難うございます。 引き続き応援をお願いします。

ジャガー Eタイプ,ラッゲージルーム、コンパートメントのメンテ 後編 [ E-Type 内装]

10月4日に続いてコンパートメント(仕切り板)のメンテですが、車への組付け迄をレポートすると大変長くなりますのでコンパートメント本体への小物部品の組付け迄とし、車への組付けは次回とします。

で、今回完成したコンパートメントで、車の後ろ側の面です。

前回の完成はここ迄。 ナットプレートを付け、3mmのウレタンシートを貼りました。

で、今回はまず、下写真の様にコンパートメント本体に本革を貼ります。

コンパートメントの両端への皮貼りは、前回報告通り0.4mm広げた溝に皮の端を挿入し、貼付けます。

接着剤をたっぷり付け、溝に挿入。 で、挿入が完成した所です。

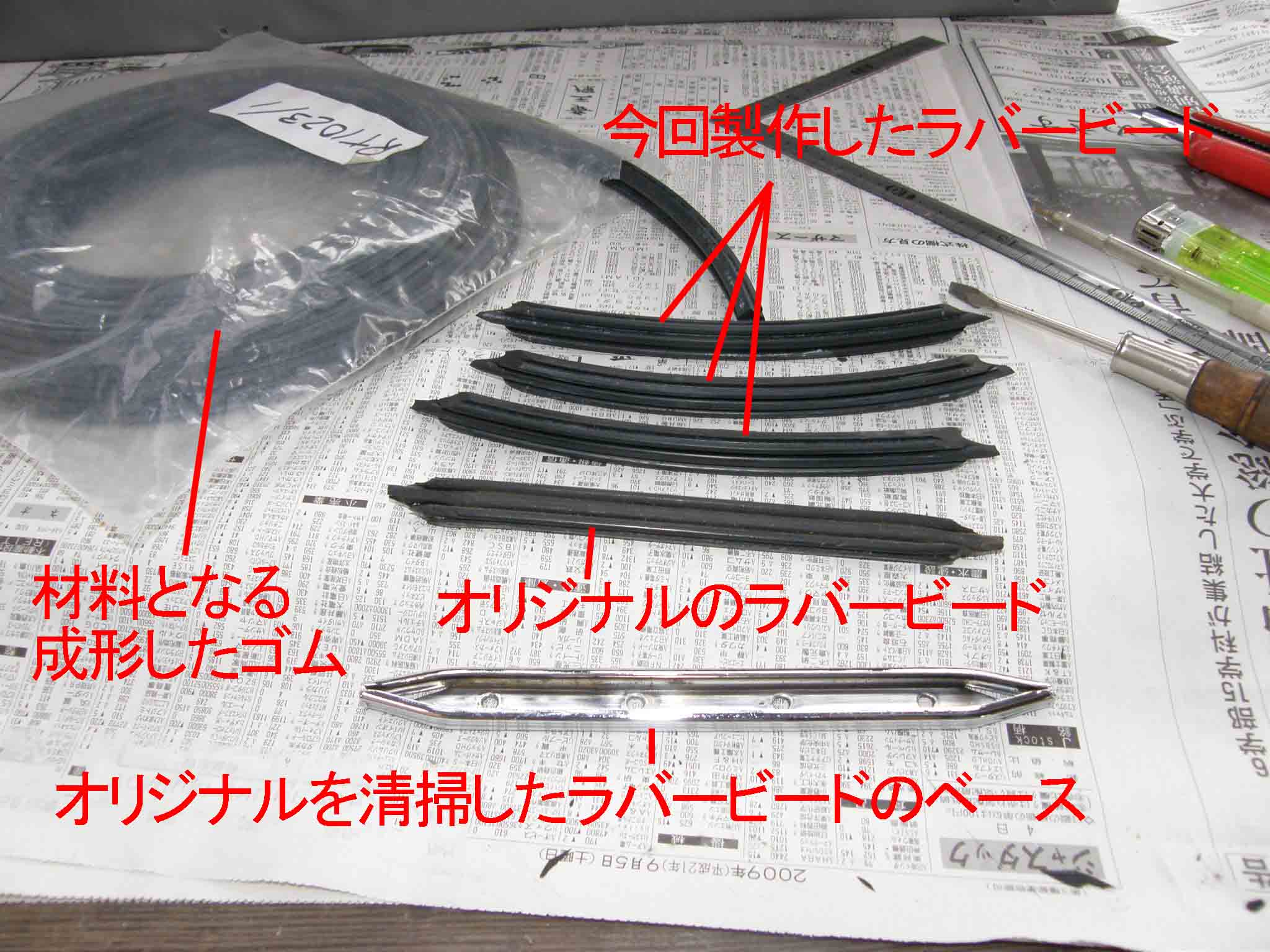

続いて、ラバービードの取付けです。

ラバービードは、コンパートメントに荷物を置いた時に荷物を浮かせる下駄の様な物です。

まず、長いひも状の成形したゴムを切断し、ラバービードのベースに合わせカットします。

で、組付けは下左の様にコンパートメント本体にベースをビス止めし、下右の様にラバーを挿入します。

当初、従来品はゴムが硬化してなかなか外れず、新規のゴムでも挿入出来るか不安でした。

続いて、走行中に荷物が前に滑り落ちない様にするストッパーアームの組立て・組付けです。

前回レポートの通り、既にヒンジとなるピンは削ってしまった為、近所の機械加工屋さんでステンレス材を使用し製作して頂きました。

下左写真が構成部品で、アーム本体と取付けビスはクロームメッキを、ヒンジのピンは新規製作。

下右の写真がヒンジピンのカシメです。

続いて、コンパートメント本体へのストッパーアームの取付けです。

コンパートメントの皮が厚くなった事で、アームのヒンジの位置が下がり、アームが正しく倒れない可能性もあり、ストッパーアームのベースは表皮の内側に入れ、カバーをかぶせ、ビスを締めて完成。

で、ストッパーアームの状態は

アームを倒した時はコンパートメントの面にぴったり付き、 立てた状態でも問題ありません。

続いて、コンパートメントを立てた時のストッパーを取付けます。

ここのビスは木ネジですが錆びて朽ち果てており、下写真の様に市販の3mmの皿ネジ(タッピングスクリュー)の頭を小型グライダーで削り丸め一見自動車のビスらしく加工しました。

で、コンパートメント本体に取り付けました。

頭を丸くした時にもう少し磨くとピカピカになったのに。 横着をしました。

最後コンパートメント本体の上部にモールや取手を付け、倒した時のロケート用スタットを付けて完成。

車に付けた時の前側の面です。

ブログランキング、ご支援有難うございます。 引き続き応援をお願い致します。