京都御所を見学 [ 旅行 関西以西]

東海道五十三次歩きも今回が最後と思い、東海道を歩く他に、思い切って京都に数日滞在し「京都御所」や「二条城」等を見学させて頂きました。

尚、京都御所は昨年「京都迎賓館」を見学にした時御所の外周を一周し見学させて頂きました。

京都御所の外周の見学をした時の記事は下記です。

https://hisashi1946.blog.ss-blog.jp/2023-03-04

京都御所は一般公開されており、見学の申込みや予約は必要なく、現地に行くだけで見学できます。しかも、自由参観のほか職員による日本語や英語・中国語による無料案内も行っております。 詳細は下記の宮内庁のページを参照願います。

https://sankan.kunaicho.go.jp/multilingual/information.html

私は地下鉄烏丸線の「今出川駅」で下車。 少し大きめのバックを今出川駅のコインロッカーに預け、必要最小限の手荷物で京都御所の「清所門」から入門。

門には警察官がおりましたが「お早うございます」程度の挨拶で、門を入ると係員による手荷物検査が行われ、それがすむと清所門の右側の待合室に入りました。 自由見学される方は待合室に入らずそのまま自由に見学も出来ます。

尚、待合室にも少しですが鍵付きロッカーがあり、自由に使用出来る様です。

下写真は昨年2月に御所の外周を見学した時の「清所門」で、今回はここから入場です。

日本語ガイドの案内開始時間は 9:30,10:30,13:30,14:30 の4回行われ、開始時刻になるとガイドの方が待合室に来られ、少しの注意事項を説明され、「これから日本語によるガイドを行います。ついて来て下さい。」の様な事を言われついていきます。

(本当にフランクなツアーで、同行の方々も節度を守りつつフランクに見学されていました。)

ガイドの方の案内で、最初に訪れたのは「宜秋門(ぎしゅうもん)」です。

次に「御車寄(おくるまよせ)」

昔は御所に参内(皇居に参上すること)する人は牛車を使って、上の宜秋門から入り、この御車寄で牛車を降りて、内裏の中に入ったとの事。(レンズにゴミが付いていた!)

次は「諸大夫の間(しょだいぶのま)」

参内した大名等が案内されるのを待つ部屋で、虎の間、鶴の間、桜の間があり、身分に応じてそれぞれの部屋に通されました。 虎の間が一番身分の高い部屋なのだそうです。

「新御車寄(しんみくるまよせ)」です。

明治維新以降は参内の際に馬車や自動車を使う様になり、新しく御車寄を作る必要がありました。 即位の礼のために、京都におられた大正天皇用にと作られたのがこの新御車寄(しんみくるまよせ)です。

建礼門(けんれいもん)

御所の一番南側の門が下写真の建礼門で、御所の正門にあたります。 正門というだけあって、その荘厳さは格別。 ほかの門とは、雰囲気も違うように感じます。

2023年2月20日の時に御所の外から見学した建礼門

承明門(じょめいもん)とその周りの回廊(かいろう)

紫宸殿(ししんでん)

左右対称の大きな美しい造りの建物で、ここは即位の礼等を行ってきた場所だそうです。 広い前庭には白砂が敷き詰められています。 中に入る事はできないが、門の外から眺めるだけでも立派な歴史を感じる建物です。

紫宸殿の前には「左近の桜」と「右近の橘(たちばな)」が植えられています。 左近の桜はもともとは梅だったが乾枯したのを機に仁明天皇の時に桜に植え替えられたとの事。

また、紫宸殿には天皇の即位の際に使用される高御座(たかみくら ※天皇の玉座)が保管されています。

紫宸殿の裏側です。 (裏側と言えども壮観です。 奥の建物は清涼殿です。)

春興殿(しゅんこうでん)

春興殿は,大正天皇の即位の礼に際し,神鏡を奉安して儀式を行うために建てられた御殿です。 昭和天皇の即位の礼でも使用されました。 その後老朽化が進み、平成 29 年から 31 年にかけて修復が行われ,造営当時の外観を取り戻しました。

清涼殿(せいりょうでん)

平安時代中期(10世紀中頃)以降天皇の日常のお住まいとして定着した御殿であり、政事・神事などの重要な儀式もここで行われていました。 天翔18年(1590年)御常御殿(おつねごてん)にお住まいが移ってからは、主に儀式の際に使用されました。 伝統的な儀式を行う為に平安中期の建築空間や調度が古制に則って伝えられているとの事。

小御所(こごしょ)

室町時代、将軍参内のとき、休息したり装束を改めたりする為に設けられた所であり、 江戸時代には天皇が諸種の儀式や将軍・大名・幕府の使者等を謁見及び皇太子の元服などの儀式に用いられた建物との事。 明治維新の慶応3年(1868年1月)に徳川慶喜の処置を決める為のいわゆる「小御所会議」が開かれた場所でもあります。 安政度造営の小御所は1954年(昭和29年)8月16日に鴨川の花火で全焼し、現在の子御所はその4年後に安政度子御所を忠実に再現、再建されたものです。

子御所の前の「御池庭(おいけにわ)」

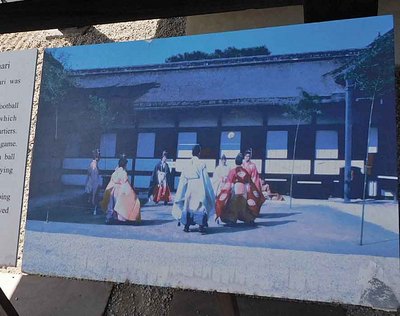

「御学問所(おがくもんじょ)」とその前庭が「蹴鞠の庭(けまりのにわ)」

御学問所は、内部・外観ともに書院造で、徳川家康による慶長度の造営時に初めて設けられた建物で、講書始などの行事が行われたほか、学問ばかりでなく遊興の場や天皇が公家らと対面する場としても用いられた。

蹴鞠は、約1,400年前に中国から伝えられた球戯の一種で、勝敗を争うのではなく、いかに蹴りやすい鞠を相手に渡すかという球戯です。鞠装束姿の人々が鹿革製の鞠を蹴り上げる様子は、歴史的な伝統と文化を感じます。

御常御殿(おつねごてん)

御常御殿は天皇の日常生活の場として用いられた。当御殿では孝明天皇と明治天皇が東幸するまでの住まいだった。またここから先は明治維新期まで奥向きの御殿とされ男子は稚児と老侍以外は男子禁制とされお付きの女官や女御など女性や女子のみしか立ち入りを許されなかった。

御常御殿の前の「御内庭(ごないてい)・錦台(きんたい)」

迎春(こうしゅん)・御涼所(おすずみしょ)・聴雪(ちょうせつ)

迎春は孝明天皇が書見(勉強)の場として建てた。

御涼所は迎春の北に接続する入母屋造、檜皮葺、東西棟の建物で、京都の暑い夏を快適に過ごすことを主眼とした建物。

聴雪は他の建物よりやや遅れて安政4年(1857年)に孝明天皇の好みで建てられたもので、寄棟造、杮葺の数寄屋造建築です。

御三間(おみま)

御常御殿の隣の小さな建物で、上段、中段、下段の3室からなり、涅槃会、茅輪、七夕、盂蘭盆などの行事がここで行われた。

で、名残惜しみながら京都御所内を後にし、清所門から外に。

コメント 0