ジャガー Eタイプのエンジン紹介 [E-Typeのレストア エンジン]

ここ数週間、雪や雨で50歳になった Eタイプは御休息中。

60ウン歳になった私も寒いだとかアルバイトだとかと何かと言い訳を作り ノホーーーン と過ごしてしまった。

と言う事でブログを書く事もなく、”ジャガー Eタイプのエンジンの紹介” でお茶を濁そうと。

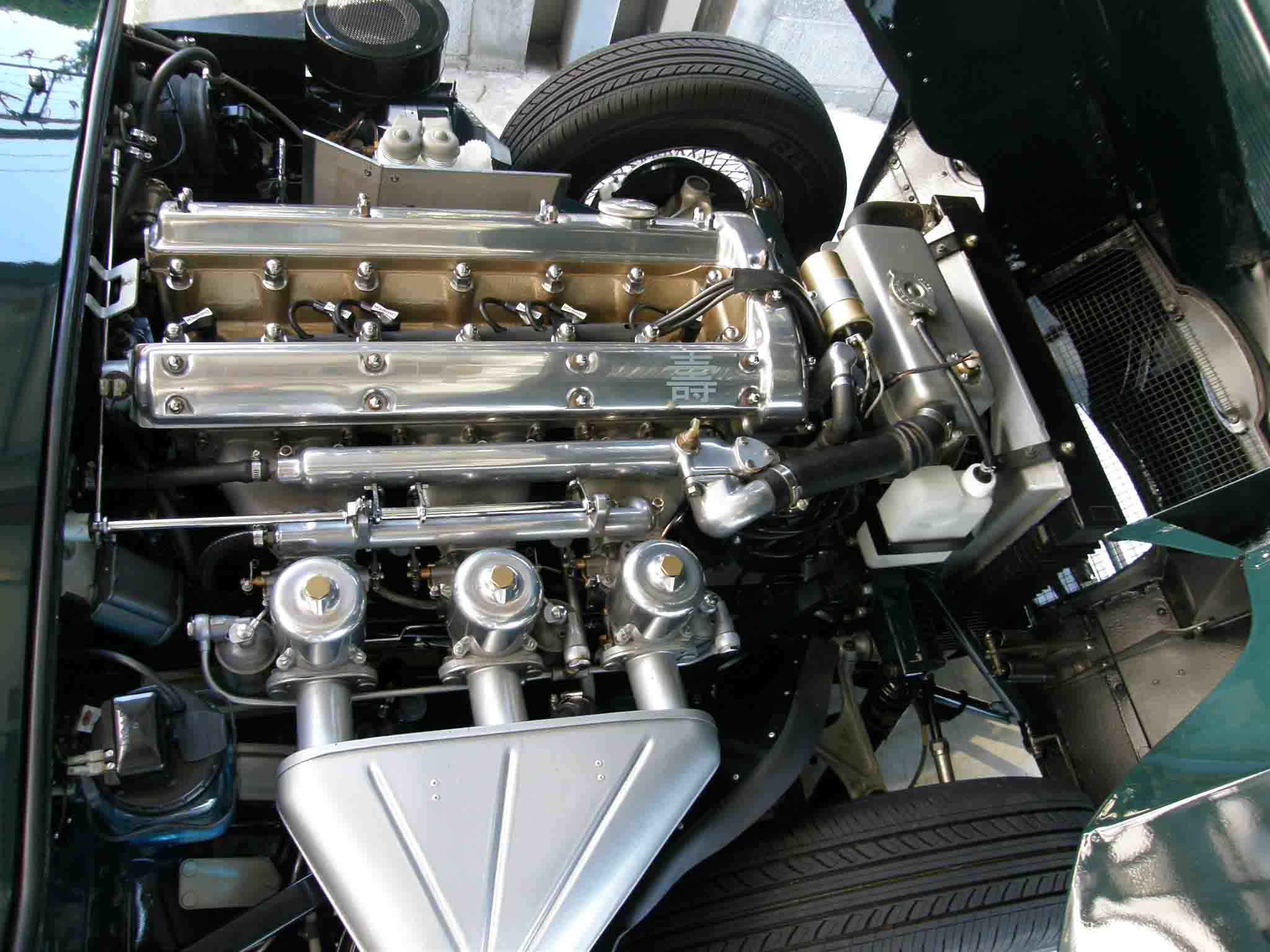

私の Eタイプは1964年型。 エンジンは直列 6気筒 3781cc ダブルオーバーヘッドカムシャフトエンジンです。 今でも通用するメカです。

50年以上も前のエンジンとしてはけっこう先進的なエンジンで、基本の開発は戦前に始まり、1940年代前半の戦時中も密かに開発していた様でした。

そして1948年、3.4リットルのエンジンが 「XK120車」 に初めて搭載され、日の目を見た。

その後1958年、シリンダーサイズを大きくし3.8リットル(3781cc)にして出力向上を図りサルーン(Mark Ⅳ)に搭載された。

3.4リットルエンジンを積んだ XK120

Eタイプのエンジンは、

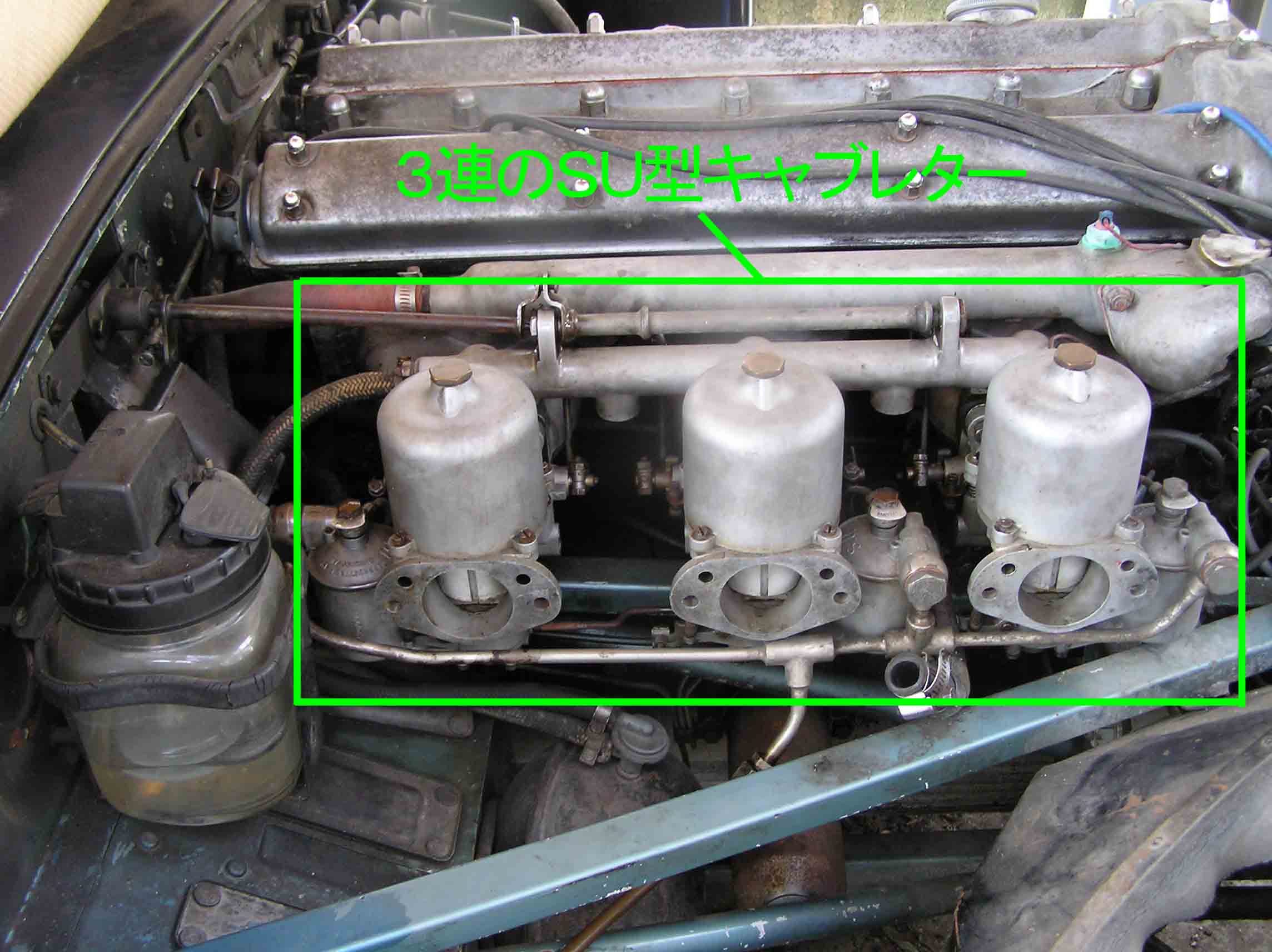

1961年、サルーン用3.8リットルエンジンの圧縮比を上げ、3連のSUキャブレターを装備し、スポーツカーらしいエンジンにして Eタイプに搭載し発売。 1964年迄継続した。

1964年からはエンジンのシリンダーを更に大きくし 「4.2リットル」 にしてEタイプに搭載。

1968年から追加された 2+2シートモデルで1973年迄継続生産された。

1971年からは 「V型12気筒 5.3リットル」 を開発し搭載。 Eタイプ用としては1975年2月迄生産した。

1964年型Eタイプ,3.8リットルエンジン

3.8リットルエンジン本体

で、Eタイプのエンジンの性能は、

直列6気筒3.8リットル 直列6気筒4.2リットル V型12気筒5.3リットル

販売期間 1961~1964 1964~1973 1971~1974

ボディのシリーズ シーズⅠ シリーズⅠとⅡ シリーズⅢ

排気量詳細 3781cc 4235cc 5343cc

カム型式 ダブルオーバーヘッドカムシャフト ← シングルオーバーヘッドカムシャフト

馬力 265HP/5500rpm 265HP/5400rpm 272HP/5850rpm

トルク 36kg・m/4000rpm 39kg・m/4000rpm 42kg・m/4000rpm

と言う事で、ジャガー Eタイプのエンジンは3種類の排気量のエンジンです。

更に細かく見ると、1967年から4.2リットルエンジンのシリンダーヘッドカバーを黒塗りとし、アメリカの排気ガス対策に適応する為にアメリカ向けはSU3連キャブからゼニス・ストロンバーグの2連キャブに変更する等が行われた。

で、3.8に対し4.2リットルは、よりスムースな運転が出来る様に馬力アップよりトルクアップ重視の改善を行い、5.3リットルは更に静かでスムースなエンジンを目指し、運転のしやすい車を目指したと言われています。

しかしその背景にはアメリカの排気ガス規制による出力の低下があり、それを補う為に、「エンジンのスケールアップを図った」 と言うのが真相かも!!!

何時もつたないブログをお読み頂きありがとうございます。

下記はブログランキングのアイコンです。 是非クリックし応援をお願いします。

名車・クラシックカーのランキングへ

車のレストアのランキングへ

ジャガー E タイプ, エンジンがかからなかった原因 その2 [E-Typeのレストア エンジン]

1月末にエンジンをかける事が出来ず、2月10日にはエンジンがかかりました。

で、原因を調べ、前回の記事 「その1」 ではディストリビューターの組立て不良をレポートしましたが、今回はキャブレター(以下キャブ)の燃料漏れです。

結論から言うと ”私には原因が分りません” が正確な表現かと思います。

ともかく、1月末エンジンをかけようとしたが、3連のSUキャブ3個共全く同じ様にガソリンが漏れ、キャブ内で溢れてしまいました。

キャブは何時かオーバーホールし、勉強しようと下写真のメンテナンスキットを購入してありました。

で、今回は、スパークしない等の問題もあり、”テクニカルトート” さんにオーバーホールを依頼してしまおうとアンチョコな道を選んでしまいました。

テクニカルトートさんのホームページ http://technicaltohto.jp/

で、写真の様にメンテナンスを完了。

キャブのオーバーホールは、ゴム類の交換の他、スロットバルブやフロート,各部のアーム類等を交換し、標準状態にセッテングして頂きました。

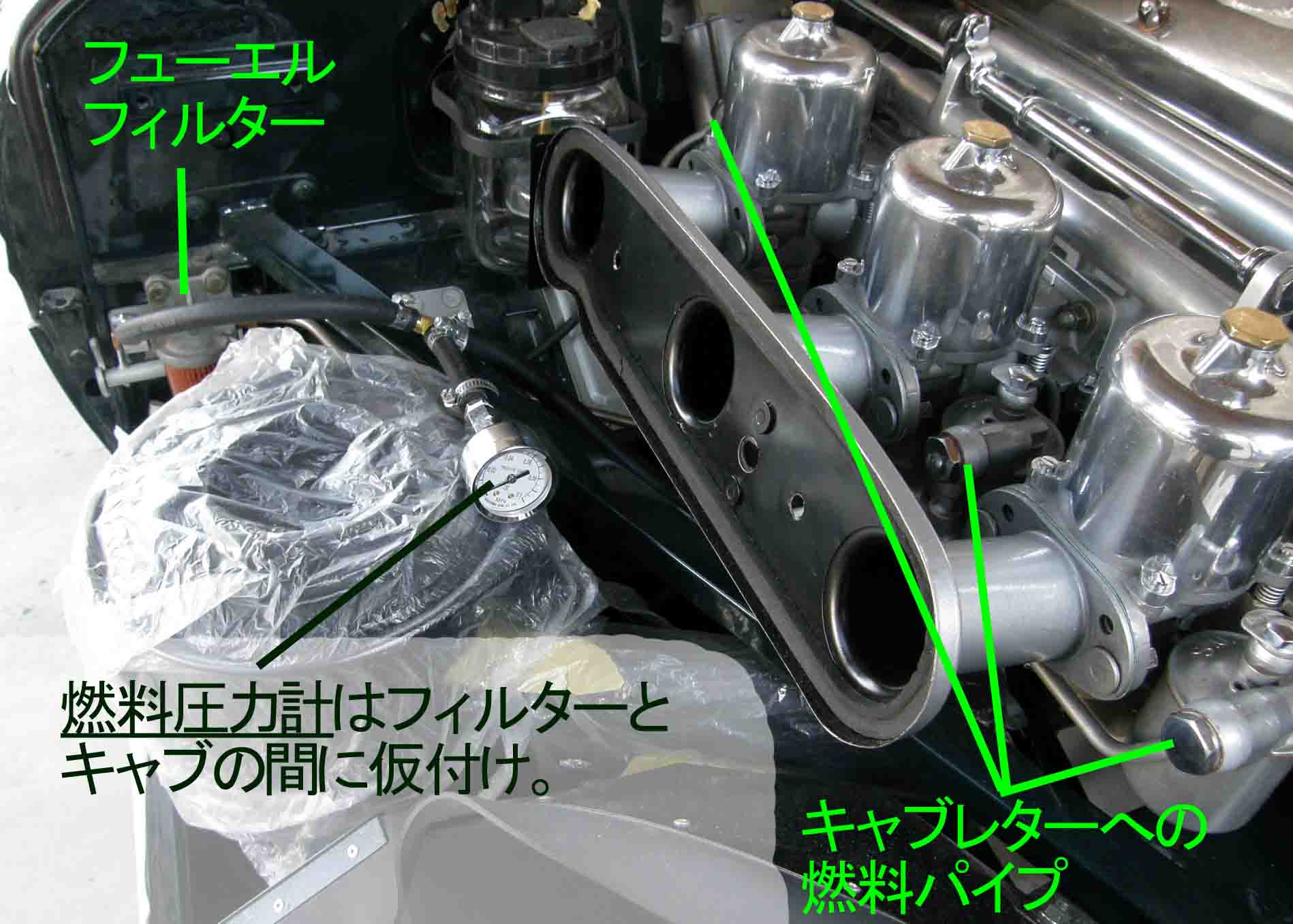

更に、3連キャブの3個が同時に同じ様に漏れた事から、燃料ポンプの圧力が高すぎガソリンがキャブ内でオーバーフローしている可能性もあり、燃料ポンプからの燃料圧力や、キャブのフロートチャンバー内のニードルバルブの締め切り圧力等も測定致しました。

結果、テクニカルトートさんのテスターでは、フューエルポンプからの圧力は 0.3Kg/cm2。

キャブのニードルバルブは 0.5Kg/cm2 の圧力をかけてもきちっとポンプからの燃料を締めきっていました。

で、下写真の様に私の車に市販の燃料圧力計を取り付けて、車としての燃料圧力やガソリン漏れを確認しました。 結果、キャブの手前の燃料圧力は 0.2Kg/cm2 で、テクニカルトートさんのテスターよりは低く、しかもニードルバルブはガソリンをきちんと締めきっていました。

2月10日のエンジン始動時は、始動前に充分ポンプを作動させガソリン漏れを確認しましたが問題なし。 始動後はエンジン回転中やエンジン停止後の漏れも確認したがこれも全く問題なし。

と言う事で ”明確にこれが漏れの原因でした” と言う原因はレポート出来ませんが、ともかく今は自信を持って ”ガソリン漏れなし” と言う事が出来ます。

何時も応援有難うございます。

ジャガー E タイプ, エンジンがかからなかった原因 その1. [E-Typeのレストア エンジン]

1月末にエンジンをかけようとしましたが、全くかかりませんでした。

幸い 2月10日にエンジンがかかりましたので、その原因を2・3回に分けてレポートします。

前々回の記事で書きました様に、エンジンを回す為には ”空気を吸い込み” ”適量のガソリンを供給し” ”適切なタイミングで点火” すれば元気よく回ります。

言葉にすれと簡単です。 それがなかなか上手くいかない。

で、エンジンが回らなかった原因は2つ。 たった3つの要素の内2つがダメならかかりませんよね~。

1つは全く点火しません。 どんなにガソリンを入れても点火の火花が出なければかかりません。

もう1つはキャブレターかならの燃料漏れ。

で、今回は点火しなかった原因です。

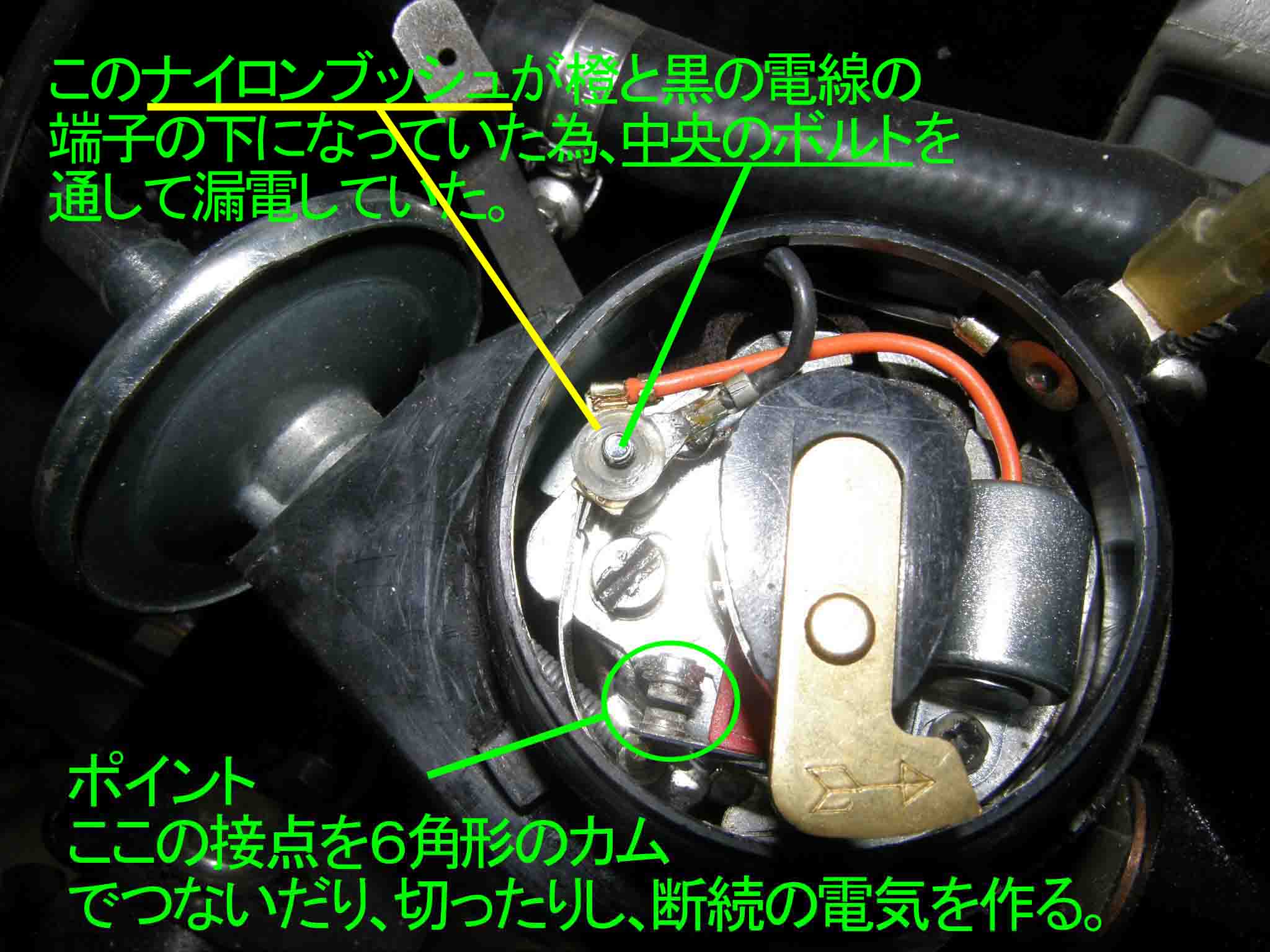

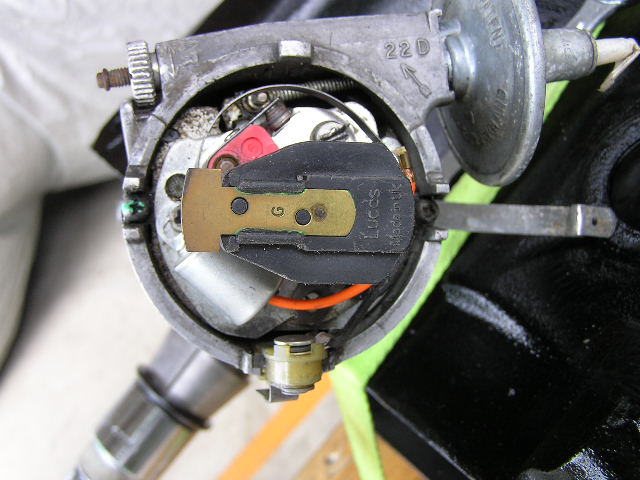

結果的には簡単。 デストリビューターのポイント部分の組立て不良でした。

ようはkotobukiの作業ミスでした。

先月後半、ガソリンタンクにガソリンを入れて、エンジンを回しましたが、全く爆発する気配がない。

点火時期を調べる下写真のフラッシュライトを持ちだし、確認したが全く点滅せず、プラグから火花が飛んでいません。 写真の中のNo6は1番前のシリンダーで日本車のNo1です。

エンジンの点火はスパークプラグに瞬間的に大電圧の電気を流し、火花を飛ばし(スパーク)ます。

スターターモーターでエンジンを回すと共に、ディストリビューターの内部にある6角形のカム(私の車は6気筒車なので6角形、4気筒車は4角形) を回しポイントと言う部分でバッテリーからの電気を断・続し、イグニッションコイルに断続的な電気を流します。

イグニッションコイルは断続的に流れて来た電気によって、1万ボルト以上の大電圧の電気を作り、スパークプラグに送り、エンジン内部でスパークプラグが火花を飛ばし、ガソリンに点火する構造になっています。

で、火花を飛ばすのに関係するあらゆる部品の配線を調べましたが配線ミスは全く見つからず、 この時分った事はイグニッションコイルへの電気が断続的に流れるはずが、常時流れている事。

それ以外は分らずやむなく 1964年型のジャガー マークⅡ を乗っておられる方に来て頂きいっしょに点検する事に。 (ジャガー マークⅡはほぼ同じエンジンで、インスト回り等配線を含めてほぼ同じ物です。)

で、彼と調査する事2日間。

1日目は再度配線の間違い探し。

デストリビューター関係等エンジンルームと室内の配線が何処に行っているか等を調査。 で、分った事はやっぱり デストリビューターから常時12ボルトの電気が流れており、断続的な電気の流れになっていない事。 それ以外は間違いがなさそう。

2日目の調査では何故12ボルトが流れているかを調査。

ディスビ内部の不良以外に考えられず、ディスビの断続的な電気を作る ”ポイント”部分を点検の結果、 何の事は無い絶縁の為の樹脂ブッシュの位置を間違えて組立てていた為に漏電していました。

ちょっと良いわけを言わせて下さい。

私が購入したポイントセットは、ポイントのベースプレートからのボルトがスチールで、樹脂のブッシュで絶縁するタイプ。 今迄車に付いていた物は樹脂のボルト(下右写真)で、はなから電気を通さない様になっていました。

本当はディスビを組み立てる時点で、この樹脂部品とその理由に気付くべきでした。

っと言う事で、ブッシュの位置を変えた所、簡単にスパークが始まりました。

まだまだ未熟ですねェ~~~。

何時も応援有難うございます。

ジャガー E タイプ, エンジンが回りました。 タコメーターが元気に動いています。 [E-Typeのレストア エンジン]

エンジンを回そうとチャレンジして約3週間。 やっとの事回す事が出来ました。

実は、「マークⅡの友人」 や 「テクニカルトートの佐野さん」 に多大なご支援を頂き、 約1週間前にエンジンはかかりそうになっていました。 しかし、フューエルポンプを外したついでにガソリンタンクを外してリアーバンパーの取付けを行っていました。

で、リアーバンパーの取付け後、ガソリンタンクとフューエルポンプを取付け、昨日は燃料の圧力計を仮付けし終わり、エンジンを回す準備が完了しました。

今朝、ふと暦を見ると2月10日。 私にとっては大事な日でしたので、今日何としてもエンジンをかけようと挑戦。

結果は題記の様にエンジンが回る様になりました。 点火時期を調整した結果、ちょこっとスターターモーターのスイッチを押すだけで ”ブワァ~~~ン” と簡単にかかる様になりました。

タコメーターが1000RPMを指しています。

サブメーターもしっかり動いています。 (フューエルはほとんど入っていないので ”0” です。)

しかし、オーバーヒートや冷却ファンが回らない等新たな問題も発生しました。

まァ~何とかなるでしょう。

で、私の大事な日とは 父の53回目の命日。

約7年かけて、レストアしてきた車のエンジンが、2月10日に回る様になるとは!

父が支援してくれたのかなァ~?

今回は下の娘が私のパソコンを使うとの事で、今回は速報まで。

次回以降詳細をレポートします。

何時も応援有難うございます。 おかげさまで、エンジンがかかりました

ジャガー Eタイプ, エンジン,ミッション,デファレンシャルギアーにオイル注入 [E-Typeのレストア エンジン]

昨年末に日産カレスト座間に行き、ブレーキ液やギアーオイルを購入してきました。

又、エンジンオイルは今後の廃油処理も考えて、近くの自動車用品店で購入してきました。

さすがにこれだけの油脂類を一度に購入すると結構な金額になりました。

しかもこの油、ほとんど走る為の油ではなく、どちらかと言うとエンジンやその他の潤滑部を洗う様な意味に使用する予定です。

で、まずは一番簡単なエンジンオイルを注入

エンジンオイルはカストロールの10W-40。

このオイルを選んだ理由はありません。 ただ目の前にあったから買っただけ。

整備要領書には8.5リットルとあったが、9リットル位入った感じ。

次に冷却水と不凍液を注入。

不凍液は4リットル。 水はどの位入れたか調べていません。

整備要領書によると、総量で18リットルとあるので、不凍液の比率は22%。

若干少ない様で、本格的に使用するには30%位が良いかも。

次に入れたのがデフオイル

オイルはワークスの74-90と言う物を使用。

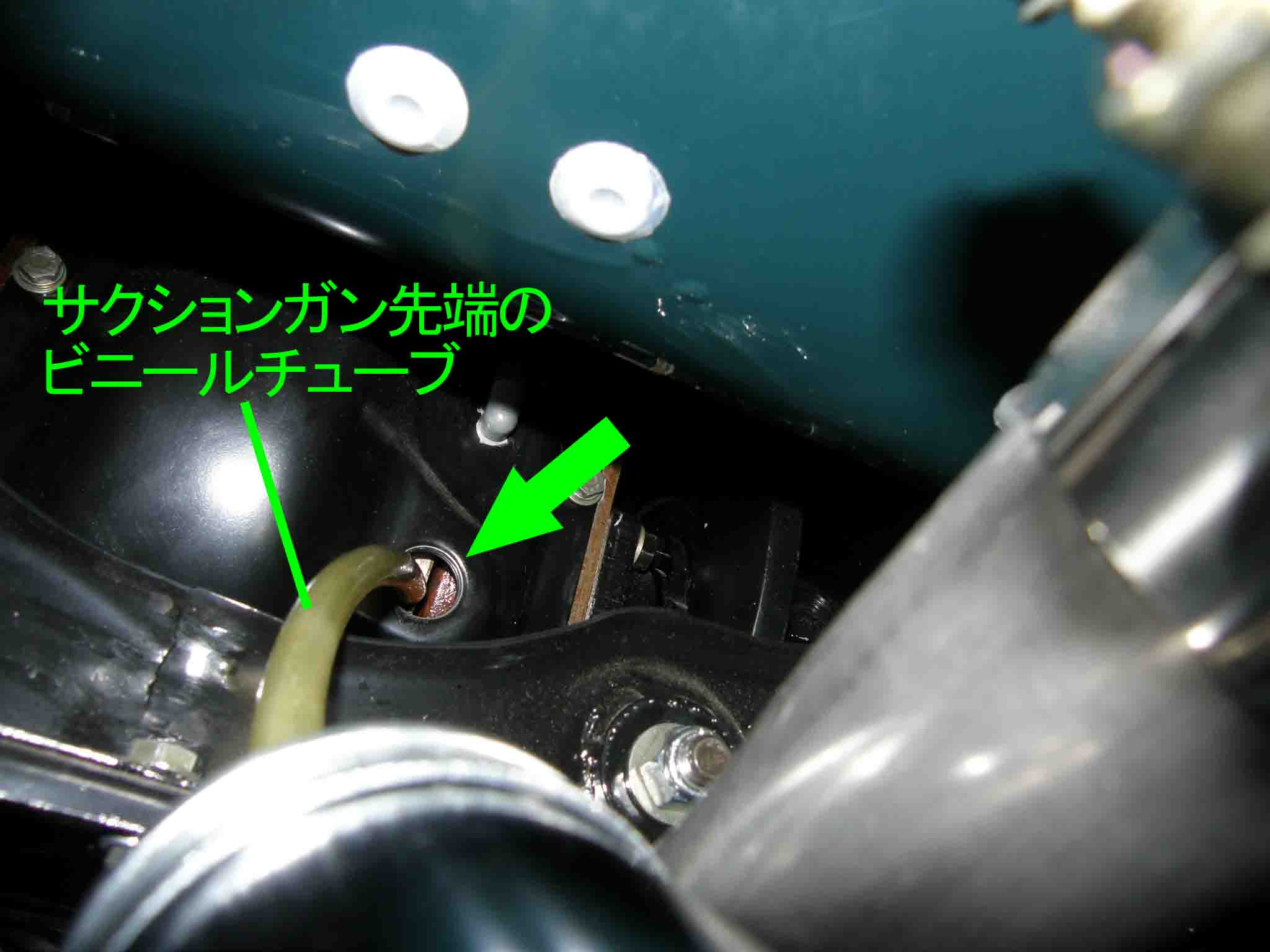

車の状態でのデフオイルは上から流し込む様な作業が出来ず、トランクの下にもぐって、下写真のサクションガンを使用しての作業です。

オイルの量はフィラープラグ(注入口)からこぼれる迄(約1.5リットル)となります。

このサクションガンは、アメリカでフェアレディのデフ用に購入した物で、大型の注射器の様な物です。 使い方は、オイル缶からサクションガンでオイルを吸い込み、下写真の様にガンの先端のビニールパイプをデフのオイル注入口に差し込み、注射器で注射する様に押し出すだけです。

サクションガンの一回に吸い込める量は0.5リットル位。

次はトランスミッション。

オイルはエンジン用に購入した10W-40のオイルを使用。 オイルの量はフィラープラグ(注入口)からこぼれる迄(約1.5リットル)です。

ジャガーの整備要領書を見た時に 「20W/30」 とあり、トランスミッションはデフオイルと同程度の90番位のギアーオイルを使用すると思っていたので、何の事か想像も出来ませんでした。

で、まさか 「エンジンオイルじゃ無いよね」 と思いながら、ジャガーの整備をされている方に確認の電話を。 「20W/30」 とありますが?」 彼曰く 「言って見ればエンジンオイル!」

と言う事で、室内のドライバー側のフロアーマットをめくり、下写真の緑色の6角プラグを外し、デフでも使ったサクションガンでオイルを注入しました。

で、次はブレーキ液注入 と言うかブレーキのエアー抜きですが、長くなるので次回とします。

何時も応援有難うございます。 亀さんはブログランキングです。 クリックして引き続きの応援をお願い致します。

ジャガー Eタイプ, キャブレターのオーバーフローパイプの形状合わせ [E-Typeのレストア エンジン]

放射線治療による首のやけど部分を紫外線から守る為、依然早朝と夕方のみのレストア作業です。

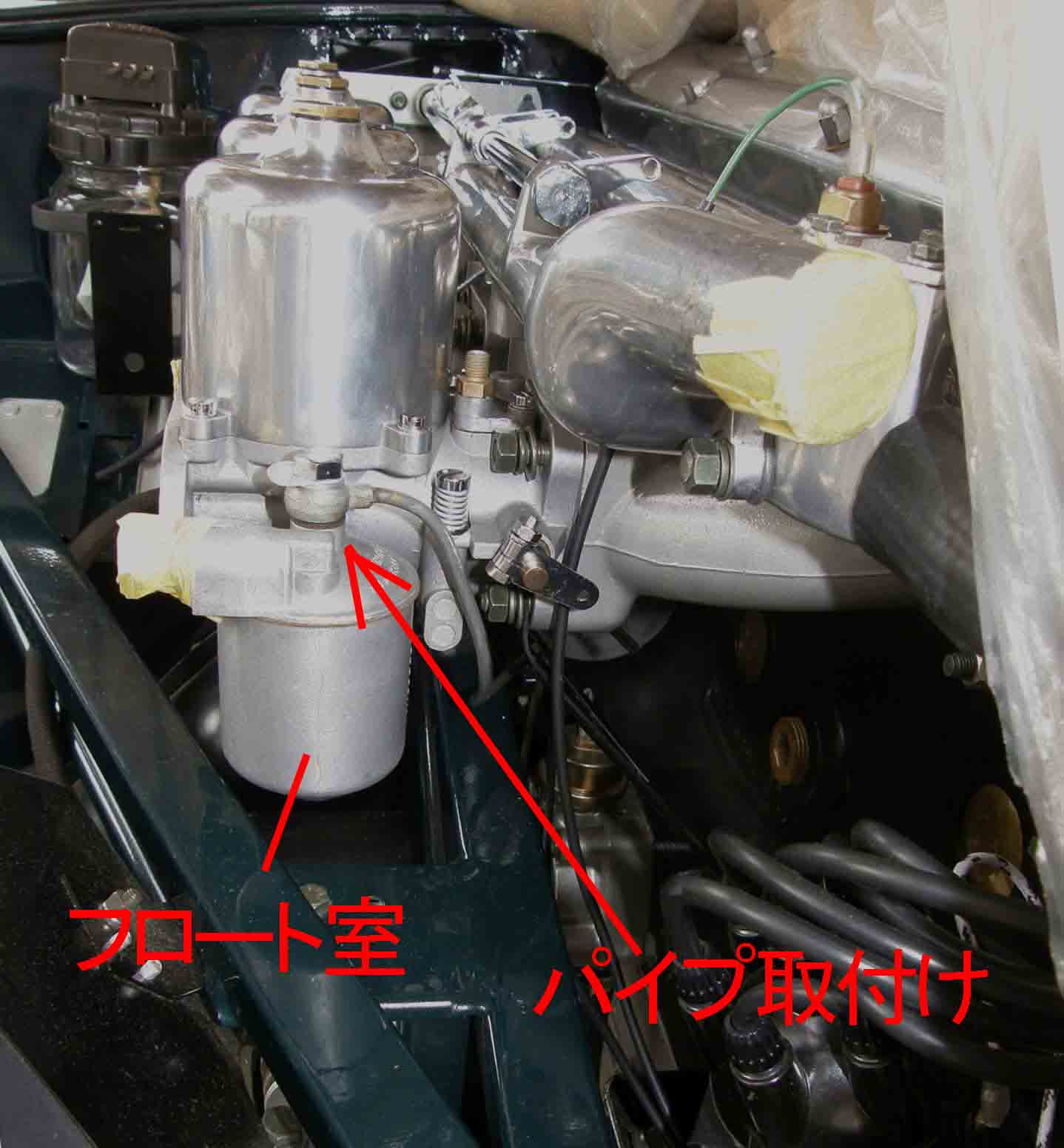

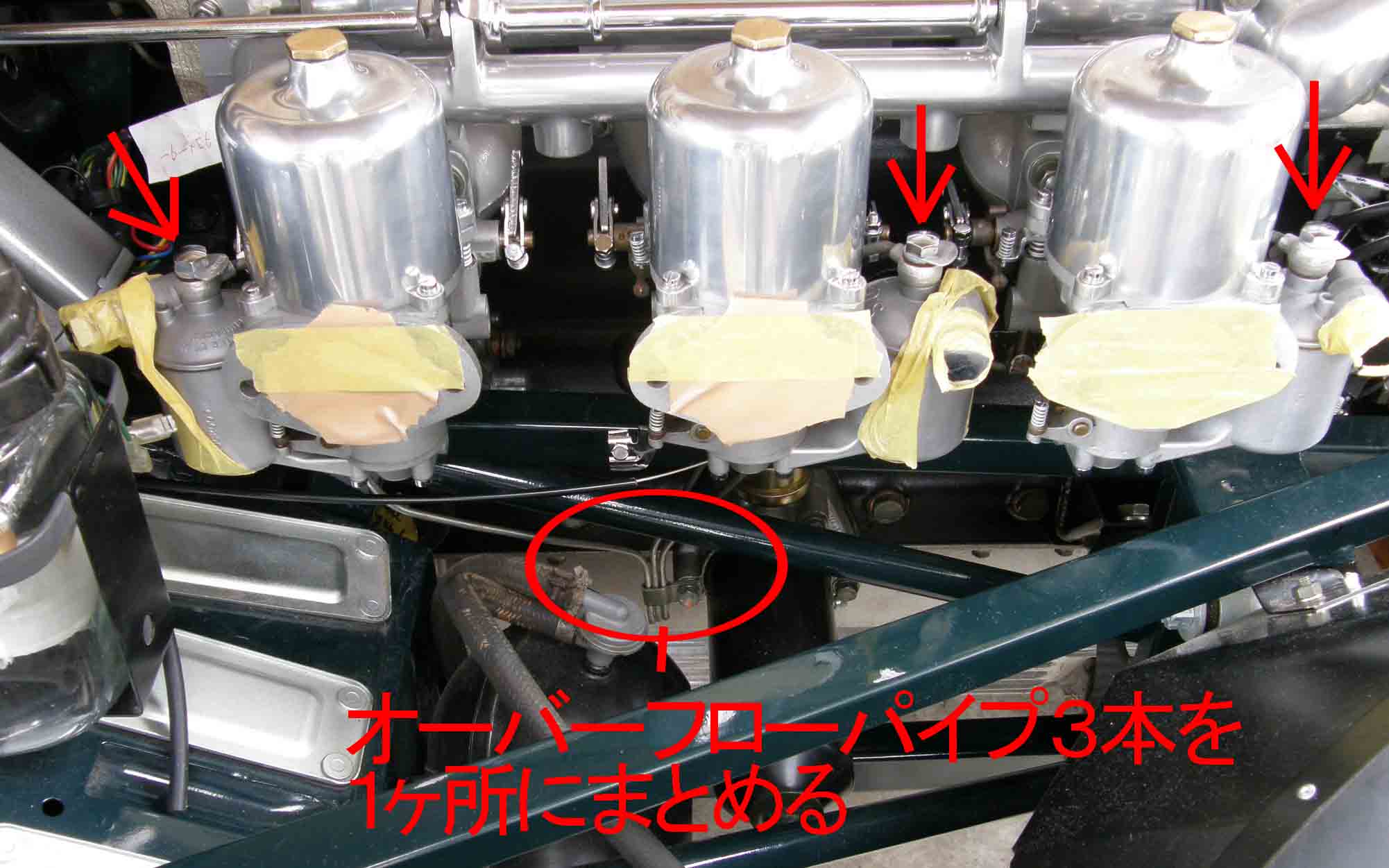

先日、キャブレターの清掃を完了したので、写真の様にエンジンに取り付け、キャブレターとその周辺部品との関係を確認中です。

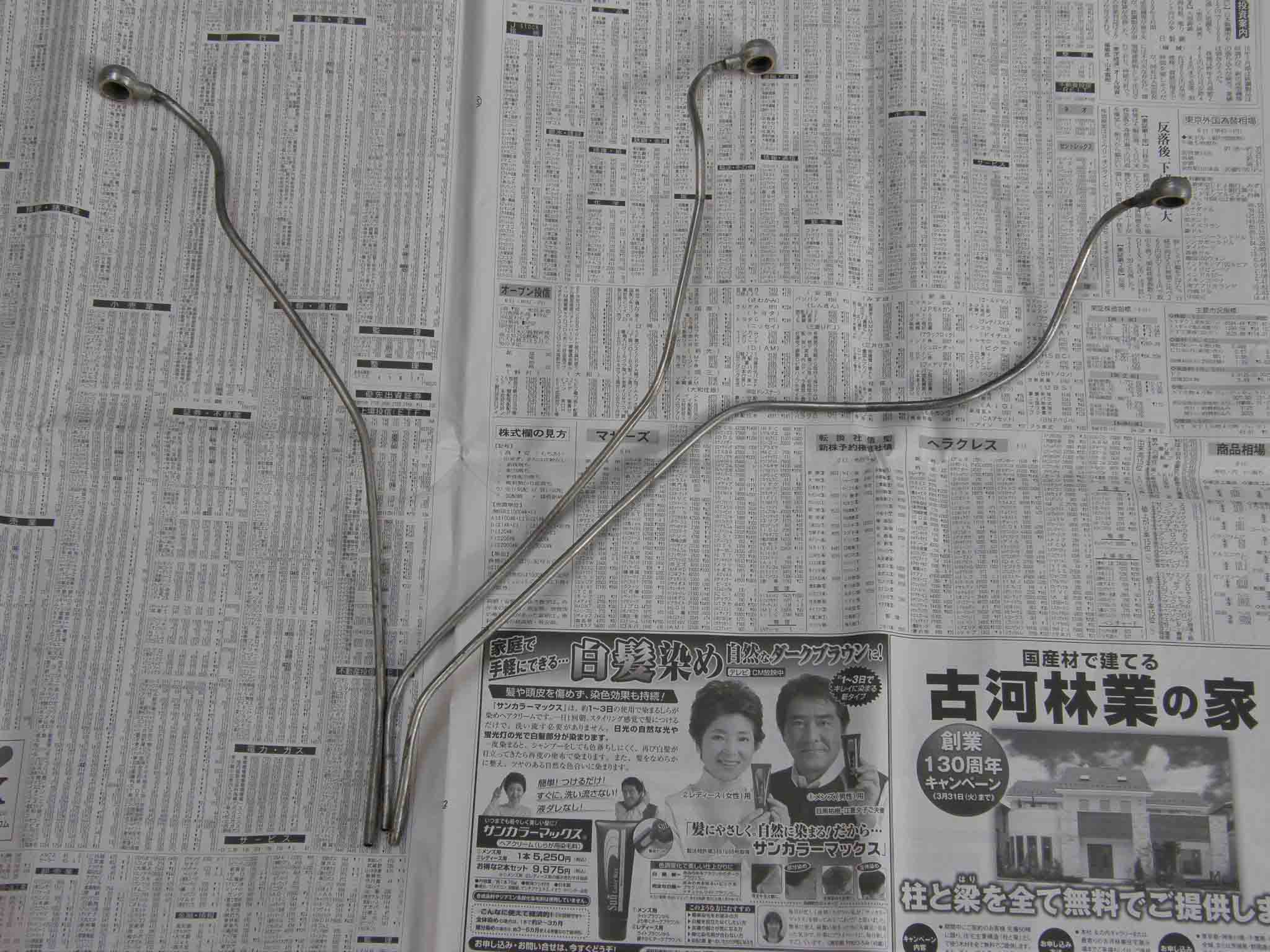

その1つとして、何らかの不具合でキャブレターのフロート室からガソリンがオーバーフローした時に、エンジンの外に逃がす為のオーバーフローパイプの形状合わせをしました。

作業は従来から取り付けてあったオーバーフローパイプをキャブレターのフロート室の上部に取り付け、余分な曲げを伸ばしたり、追加曲げをしたり、曲げたり伸ばしたりする事でグニャグニャになった部分を万力に挟んで真直ぐにする等の修正作業です。

修正したオーバーフローパイプ3本 キャブレターのフロート室上部に取り付ける。

下写真が3本のパイプをキャブレターに付けた所です。

(多くの部品が入り組んでおり、全体の配管が分かる写真は撮れませんでした。)

本当は新たに購入して新品を付けたかったのですが、新品は形状が合うか心配もあり一つだけ購入し取り付けてみました。

左写真が購入した部品で、案の定コネクター部(黄色の部分)が大きく不格好です。

右写真が従来品で、キチンとまとまるので従来品をメンテナンスして使う事にしました。

形状合わせが完了した所で、メッキはクローム? 亜鉛メッキのグリーン? 何がいいんだろう。

オリジナルはカドミニュームの様で、今は環境対策でカドミニュームメッキは出来ないし。

メッキ会社の夏休みあけ迄に結論を出そう。

ここをクリックして応援をお願いします。

ジャガー E タイプのレストア再開、 キャブレーターの清掃 [E-Typeのレストア エンジン]

5月18日、左唾液腺の癌を切除し、6月2日~7月6日の間放射線治療をし7月10日退院しました。

そんなあたふたしているうちに、ブログは300回目となってしまいました。

300回目は、区切りになる記事をと考え、病後のレストア再開の記事として ”キャブレターの清掃とポリッシュ” を書く事にしました。

放射線による皮膚の火傷で赤黒く変色しており、紫外線に当たると赤黒いまま定着してしまうとの事。

従って、退院後初のレストア作業は、体力回復を図りながらも無理をしないキャブレーターの清掃とし、紫外線の少ない早朝7時位迄と夕方6時位からの時間で、合計2~3時間程度。

昼間は何しているの?

当然テレビを見て、食事をして、昼寝をしているだけ。 おかげで、手も足も日焼けは全くありません。

ジャガー E タイプのキャブレターはどうなっているかと言うと、

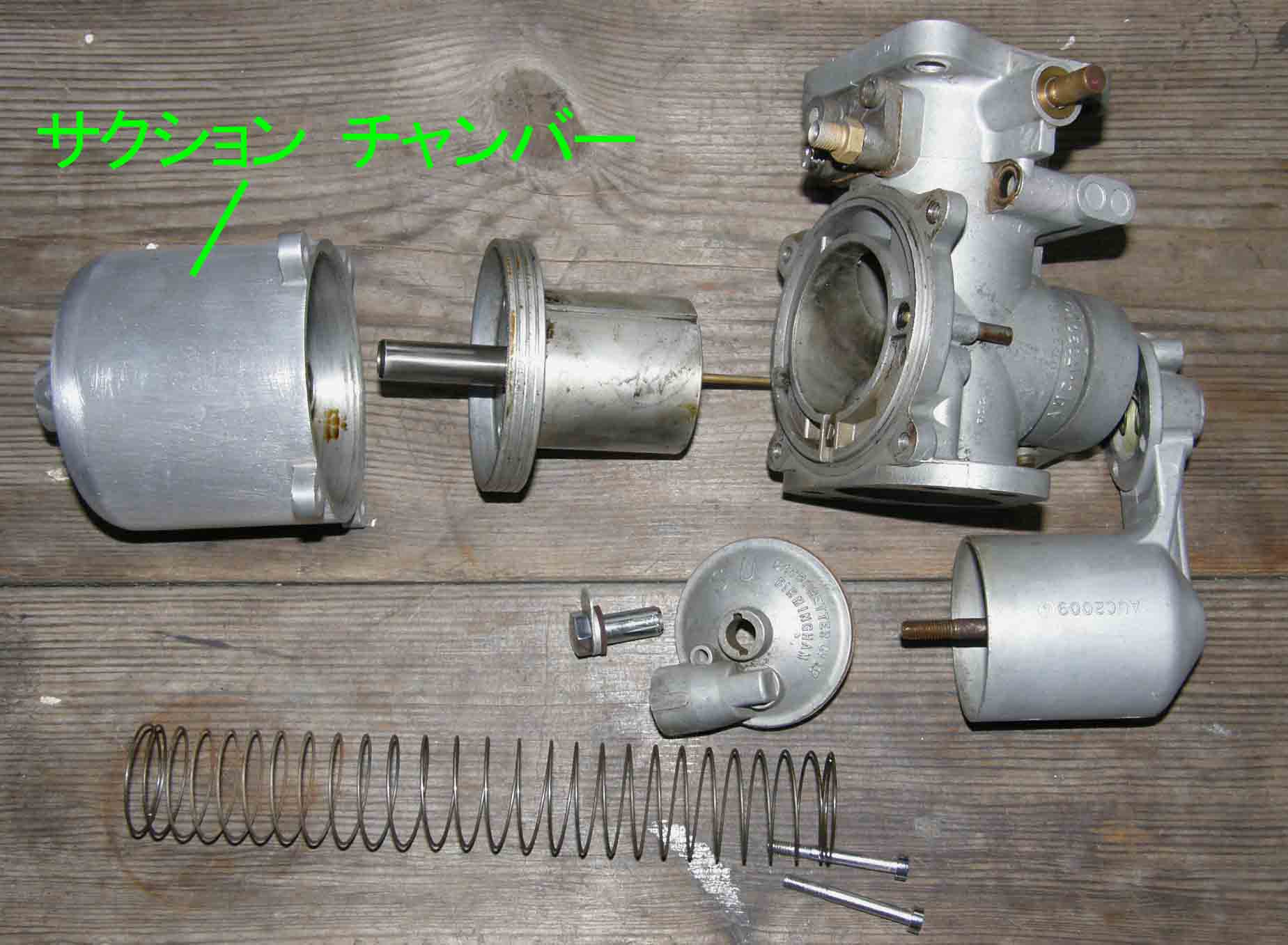

下写真はレストア前の物ですが、1966年型位迄は3連のSU型キャブレターを装備していました。

で、清掃にはキャブレターを外し、下写真の様に小部品に分解し、

サクション チャンバーは #120~2000のサンドペーパーでポリッシュし、更に練り状のメタルポリッシュで仕上げて完了。

その他の部品はシンナーで洗った後にメタルポリッシュ(金属研磨剤)を使い歯ブラシでゴシゴシ清掃。

清掃完了部品を組立て、クロームの再メッキ部品等も組付けて、

組立を完了した所で、清掃前のキャブレターと清掃後を比較。

左がポリッシュ前 右がポリッシュ後です。 期待した程清掃前後の差が出ませんでした。

で、毎日、早朝ガンバって、3個のキャブレターのポリッシュと清掃をし組立を完了しました。

ちょっとがっかり。 でも、レストア前後の差は歴然と出るはず。 こう 御期待! です。

ここをクリックし、ブログランキングの応援をお願いします。

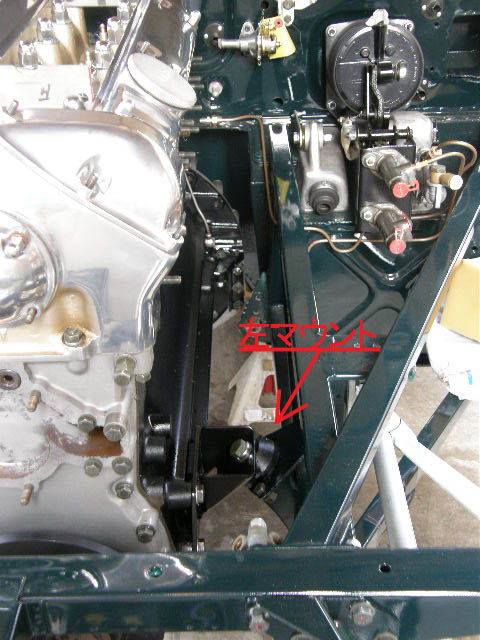

ジャガー Eタイプのレストア, 再度失敗発覚(エンジン センターマウント) [E-Typeのレストア エンジン]

前回、カッコを付けようと独自のブレーキパイプの配管をしましたが、上手くいかず失敗でした。

今回は、さらにひどい失敗談です。

寮仲間と私の田舎に行った時に私が ”道間違えた 10分以上も遠回り” と言った所、一人の友人が ”皆初めてだから言わなきゃわからない” と言われ、それもそうだな と思いまがらも どうも私の性分に合わない様です。

前回の記事も今回の記事もいいところだけ書くか、書かなければそれで済むのかも。

で、何が起きたかと言うと

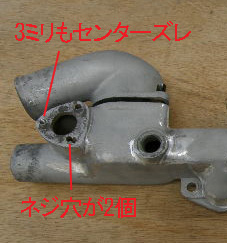

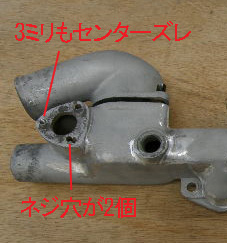

前々回のインストパネルの皮貼りの為に、塗装完了部品の箱を開け中身を点検したところ、下写真の様なものが出てきました。

瞬間、アッ!!!! やっちゃたーーーーー

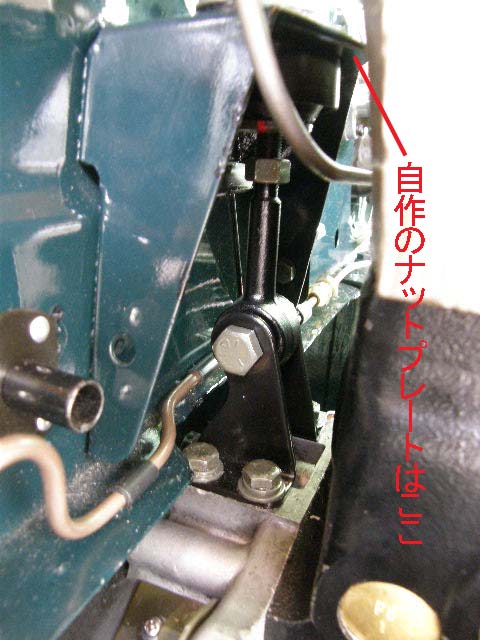

そうなんです。 この部品センターエンジンマウントと言うかスタビライジングマウントの補強板 兼ナットプレートなんです。

前回のこの部分の記事を見直して見ると

(記事 : http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-06-22)

ボディ側のブラケットの強度不足と判断、補強板兼ナットプレートを作り ”自慢げに”記事にしていた。

[ 恥ずかしいーーーー。 穴があったら入りたい気分 ]

----”厚顔のお前が穴に入るわけねーだろ” との陰口が聞こえた様な気がしましたが空耳?

以前のセンターマウントの記事

エンジンをボディに乗せた時の記事 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-05-28

エンジンマウントを準備した時の記事 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-07-26

このマウントは何度も書いていますが、今回発見の部品は昨年夏には頭から消えていた様です。

見つけてしまった間違いは直さざるを得ません。

ただ、せっかく作った部品を捨てるのはもったいないし、又、自作した補強板は面が広くより力が分散される為、下記の様に使い再度組立ました。

又、先日塗装をしたダイナモをエンジンに取り付けました。

以前から心配していたファンベルトのプーリー位置も問題ありませんでした。

ただ、ベルトの張りを調整するアジャスターブラケットは新規に作成する必要があります。

今回は、さらにひどい失敗談です。

寮仲間と私の田舎に行った時に私が ”道間違えた 10分以上も遠回り” と言った所、一人の友人が ”皆初めてだから言わなきゃわからない” と言われ、それもそうだな と思いまがらも どうも私の性分に合わない様です。

前回の記事も今回の記事もいいところだけ書くか、書かなければそれで済むのかも。

で、何が起きたかと言うと

前々回のインストパネルの皮貼りの為に、塗装完了部品の箱を開け中身を点検したところ、下写真の様なものが出てきました。

瞬間、アッ!!!! やっちゃたーーーーー

そうなんです。 この部品センターエンジンマウントと言うかスタビライジングマウントの補強板 兼ナットプレートなんです。

前回のこの部分の記事を見直して見ると

(記事 : http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-06-22)

ボディ側のブラケットの強度不足と判断、補強板兼ナットプレートを作り ”自慢げに”記事にしていた。

[ 恥ずかしいーーーー。 穴があったら入りたい気分 ]

----”厚顔のお前が穴に入るわけねーだろ” との陰口が聞こえた様な気がしましたが空耳?

以前のセンターマウントの記事

エンジンをボディに乗せた時の記事 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-05-28

エンジンマウントを準備した時の記事 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-07-26

このマウントは何度も書いていますが、今回発見の部品は昨年夏には頭から消えていた様です。

見つけてしまった間違いは直さざるを得ません。

ただ、せっかく作った部品を捨てるのはもったいないし、又、自作した補強板は面が広くより力が分散される為、下記の様に使い再度組立ました。

又、先日塗装をしたダイナモをエンジンに取り付けました。

以前から心配していたファンベルトのプーリー位置も問題ありませんでした。

ただ、ベルトの張りを調整するアジャスターブラケットは新規に作成する必要があります。

ジャガー E タイプの 最もおしゃれな部分 [E-Typeのレストア エンジン]

先日、スタビライジング リンク ブッシュを組み込んだ事で、エンジンマウント完了。 と言う事で、エンジンの外装部品の取付けを再開しました。

今回組付けたのは、昨年部品購入以来、早く組付けて見たいと ズーーーっと 思っていた部品です。

下の写真を見て、何がそんなに期待を持たせていたかお分かりでしょうか?

そうなんです。 エギゾースト マニホールドです。

しかも ホーロ―仕上げのエギゾースト マニホールド 。

真っ黒!!! 黒光り!!! これが標準仕様です。 最高に凝ったおしゃれと思います。

私は、外国の高級スポーツカーに関する知識は少ないのですが、ホーロ―仕上げのエギゾース トマニホールドはこの車以外知りませんし、もちろん国産の市販車では皆無でしょう。

最近はホーロ―仕上げの製品をあまり見かけないのでちょっとふれると、

食器・洗面器等に使われていた加工方法で、鉄板等の上に瀬戸物に使う上薬(釉薬)を

塗り、瀬戸物と同じ様に焼いた物で、焼く事で鉄板の上の釉薬はガラス質のコーテングになります。

ジャガーは鉄の鋳物の上にホーロー仕上げをしてあります。

従って、肌触りや見た目は瀬戸物です。 しかし、内部は鉄の為茶碗やコップの様に割れる事は

ありません。 ただし、あくまでも表面は瀬戸物ですので、強くぶつけたりしますと表面の瀬戸物の

部分に亀裂が入り、そこから錆が発生し、使えなくなっていきます。

自動車のエギゾーストは乗るたびにホーロー引きの内部から熱がかかる為、余り持ちは良くない様で、アメリカでも、日本国内でも新品の時の様に完全にホーローが残っている車を見たことがありません。

下写真は車を分解する前の状態ですが、私の車も、ホーローはヘッドに近い部分しか残っていませんでした。

旧品(左)には油が付いているため、黒ずんでいます。

今回は庭の花を中止し、沖縄の友人からの花です。

沖縄では梅雨が明けるとお祝いに ”金の雨が降る (ゴールデンシャワー)” そうです

「ゴールデンシャワー」 と言う名前の花です。

今回組付けたのは、昨年部品購入以来、早く組付けて見たいと ズーーーっと 思っていた部品です。

下の写真を見て、何がそんなに期待を持たせていたかお分かりでしょうか?

そうなんです。 エギゾースト マニホールドです。

しかも ホーロ―仕上げのエギゾースト マニホールド 。

真っ黒!!! 黒光り!!! これが標準仕様です。 最高に凝ったおしゃれと思います。

私は、外国の高級スポーツカーに関する知識は少ないのですが、ホーロ―仕上げのエギゾース トマニホールドはこの車以外知りませんし、もちろん国産の市販車では皆無でしょう。

最近はホーロ―仕上げの製品をあまり見かけないのでちょっとふれると、

食器・洗面器等に使われていた加工方法で、鉄板等の上に瀬戸物に使う上薬(釉薬)を

塗り、瀬戸物と同じ様に焼いた物で、焼く事で鉄板の上の釉薬はガラス質のコーテングになります。

ジャガーは鉄の鋳物の上にホーロー仕上げをしてあります。

従って、肌触りや見た目は瀬戸物です。 しかし、内部は鉄の為茶碗やコップの様に割れる事は

ありません。 ただし、あくまでも表面は瀬戸物ですので、強くぶつけたりしますと表面の瀬戸物の

部分に亀裂が入り、そこから錆が発生し、使えなくなっていきます。

自動車のエギゾーストは乗るたびにホーロー引きの内部から熱がかかる為、余り持ちは良くない様で、アメリカでも、日本国内でも新品の時の様に完全にホーローが残っている車を見たことがありません。

下写真は車を分解する前の状態ですが、私の車も、ホーローはヘッドに近い部分しか残っていませんでした。

旧品(左)には油が付いているため、黒ずんでいます。

今回は庭の花を中止し、沖縄の友人からの花です。

沖縄では梅雨が明けるとお祝いに ”金の雨が降る (ゴールデンシャワー)” そうです

「ゴールデンシャワー」 と言う名前の花です。

スタビライジング リンク (センター エンジンマウント ) の取り付け [E-Typeのレストア エンジン]

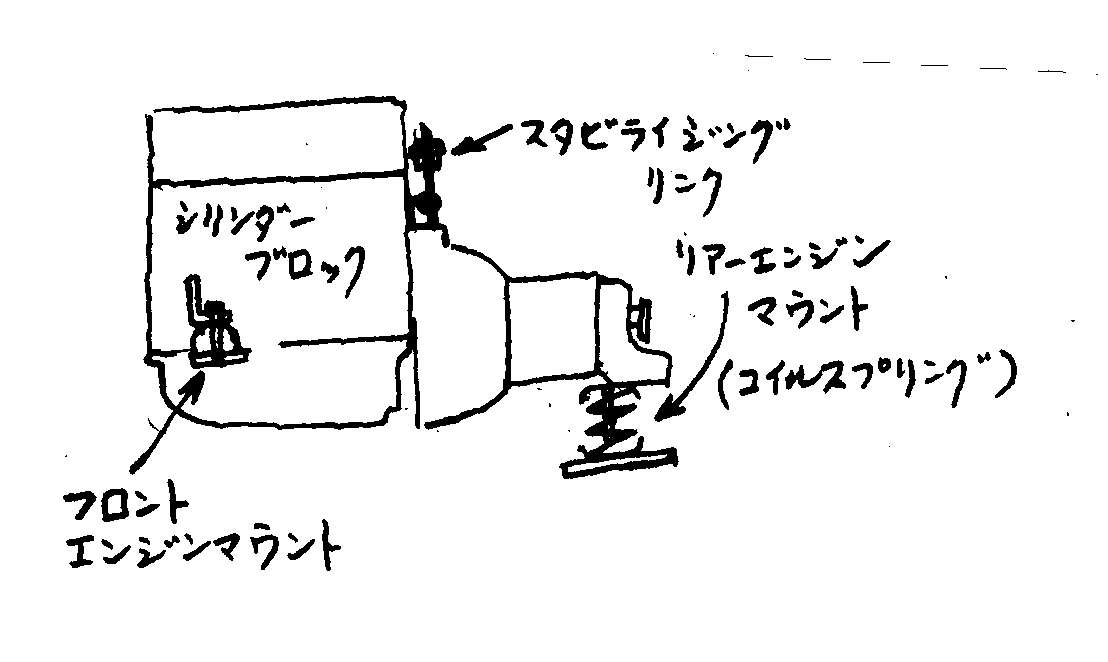

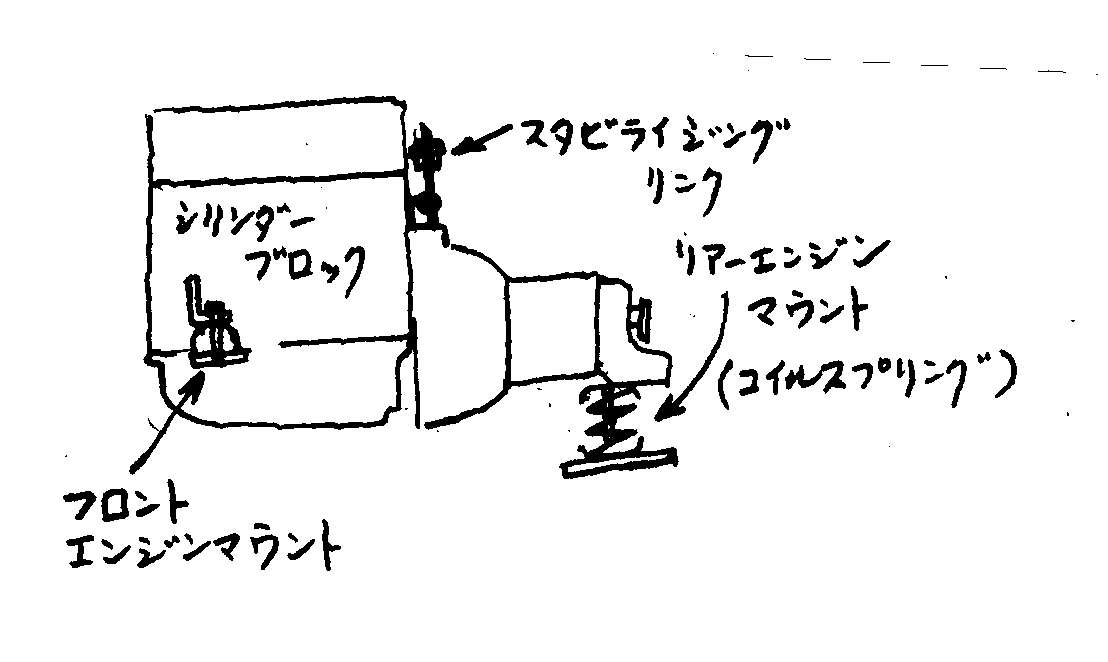

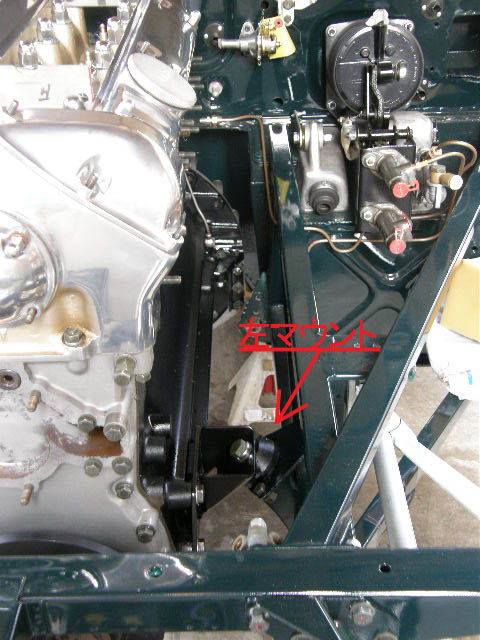

ジャガー E タイプのエンジンは、4か所のマウントで取り付けてあります。

下図の様にフロント のエンジンマウントが左右各一個、リアー エンジンマウント1個 そして、スタビライジング リンクです。

追記 : プレビューを見て私の感想---”まァー 字の下手な事と” 恥ずかしくないの~。

当初、このスタビライジング リンクの機能がよくわかりませんでした。

クラシックカーの雑誌 オールドタイマーで ”ジャガーマーク Ⅰ” のレストアを掲載していますが、ここでも ”有効性がわからない” 等あたかも余分な邪魔物的な記事になっていました。

しかし、フロント と リアー の エンジンマウントを付け、スタビライジング リンクのゴムブッシュを付け様としましたがなかなか付きません。 そうこうしている内に大変な事を発見しました。

エンジンをゆすると簡単に揺れ、特に上下動は震動が続きます。 あたかもショックアブソーバーの無いサスペンションの様に フォワーン フォワーン フォワーン と揺れが続きます。

リアー エンジンマウントがコイルスプリングの為で、スタビライジング リンク無しで、車にしたらエンジンの回転でコイルスプリングが共振し、エンジンが大暴れ、ボンネットやフロアーを突き破る可能性があります。

そこで、コイルスプリングとは ”ばね特性の違うゴム製のスタビライジング リンク ブッシュ” を付け、”ショックアブソーバー” の役目を持たせているのだと、理解。

”スタビライジング (安定化の様な意味) リンク” と名前を付けた意味も理解できました。

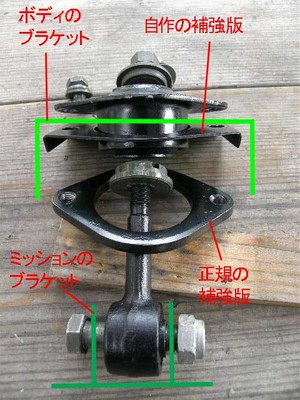

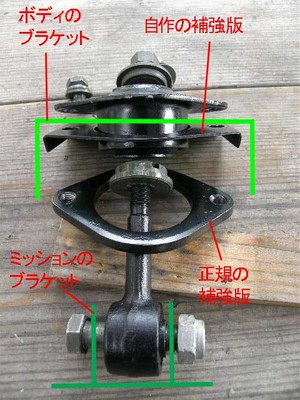

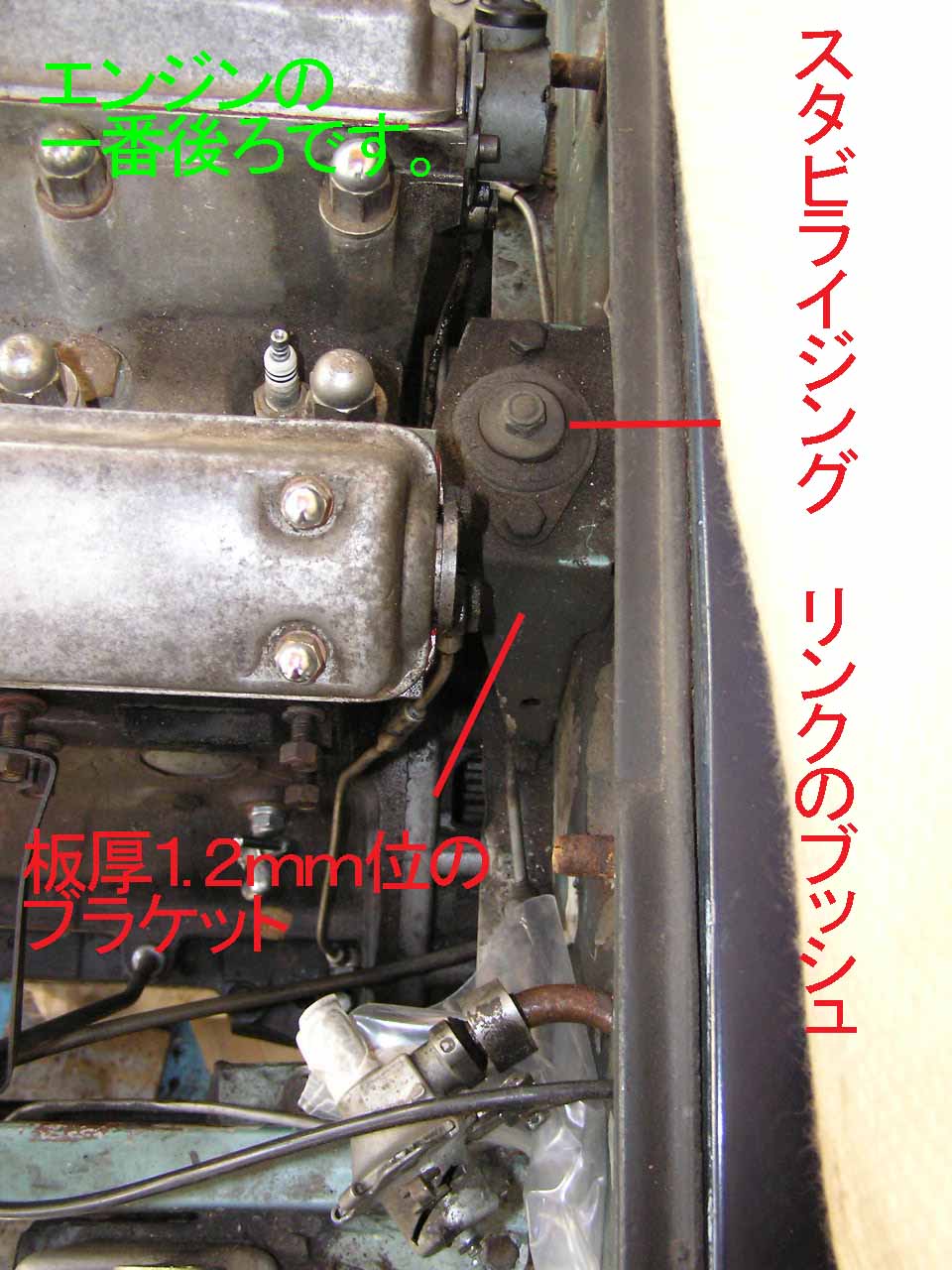

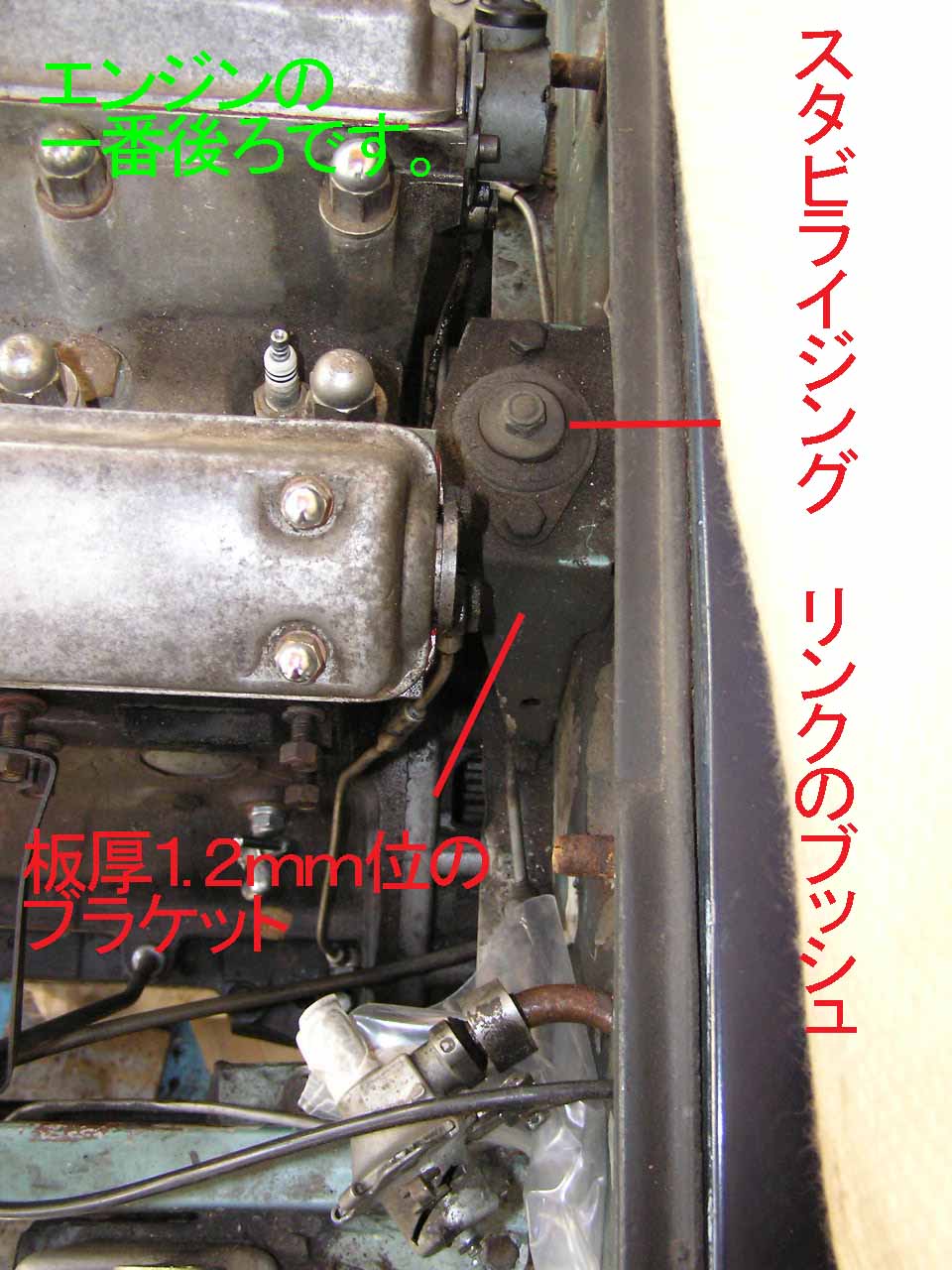

となると、下写真の様な1mm強のブラケットでは貧弱、又、マウントの取付け難さもあり、下写真の様な補強を兼ねたナットプレートを作り、ナットを溶接し、木曜日カチオン塗装が上がってきました。

(下写真はメンテ前の分解時のものです)

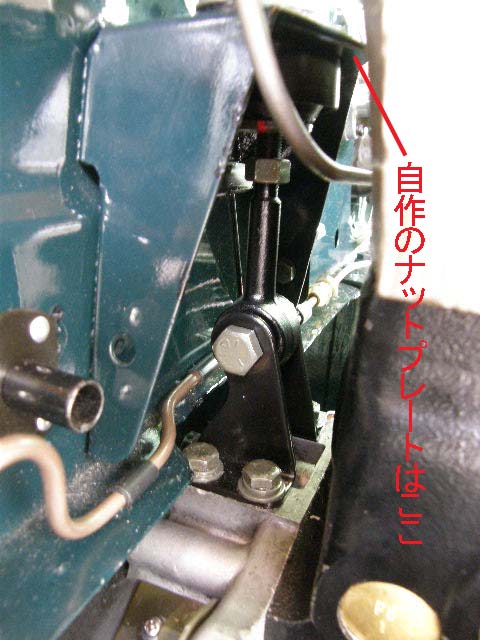

スタビライジング リンクの構成部品と新たに自作したナットプレートです。

と言う事で、ナットプレートを使い組立てました。

スタビサイジング リンクの下部 トランスミッションとの組付け部です。

上部、ブッシュのボディへの組付け部です。

ゴムブッシュの締付けは、エンジンの部品を全て組付け重量が確定した時に、再度調整します。 (エンジンが重くなり下に下がる為、このゴムブッシュに過大な荷重がかかってしまうのを防ぐ為の再調整)

と言う事で、昨日エンジンへの組付け完了。

3週間ぶりにエンジン周りの部品の組付けが再開出来ます。

ちょっと遠周りしたかなとも思いますが

「レストアは日頃見えない所をしっかりしておく」 が最大のポイントと思っており、 ”マー いいか”。

今回の庭の花は グラジオラスです。 完全な逆光でした。

下図の様にフロント のエンジンマウントが左右各一個、リアー エンジンマウント1個 そして、スタビライジング リンクです。

追記 : プレビューを見て私の感想---”まァー 字の下手な事と” 恥ずかしくないの~。

当初、このスタビライジング リンクの機能がよくわかりませんでした。

クラシックカーの雑誌 オールドタイマーで ”ジャガーマーク Ⅰ” のレストアを掲載していますが、ここでも ”有効性がわからない” 等あたかも余分な邪魔物的な記事になっていました。

しかし、フロント と リアー の エンジンマウントを付け、スタビライジング リンクのゴムブッシュを付け様としましたがなかなか付きません。 そうこうしている内に大変な事を発見しました。

エンジンをゆすると簡単に揺れ、特に上下動は震動が続きます。 あたかもショックアブソーバーの無いサスペンションの様に フォワーン フォワーン フォワーン と揺れが続きます。

リアー エンジンマウントがコイルスプリングの為で、スタビライジング リンク無しで、車にしたらエンジンの回転でコイルスプリングが共振し、エンジンが大暴れ、ボンネットやフロアーを突き破る可能性があります。

そこで、コイルスプリングとは ”ばね特性の違うゴム製のスタビライジング リンク ブッシュ” を付け、”ショックアブソーバー” の役目を持たせているのだと、理解。

”スタビライジング (安定化の様な意味) リンク” と名前を付けた意味も理解できました。

となると、下写真の様な1mm強のブラケットでは貧弱、又、マウントの取付け難さもあり、下写真の様な補強を兼ねたナットプレートを作り、ナットを溶接し、木曜日カチオン塗装が上がってきました。

(下写真はメンテ前の分解時のものです)

スタビライジング リンクの構成部品と新たに自作したナットプレートです。

と言う事で、ナットプレートを使い組立てました。

スタビサイジング リンクの下部 トランスミッションとの組付け部です。

上部、ブッシュのボディへの組付け部です。

ゴムブッシュの締付けは、エンジンの部品を全て組付け重量が確定した時に、再度調整します。 (エンジンが重くなり下に下がる為、このゴムブッシュに過大な荷重がかかってしまうのを防ぐ為の再調整)

と言う事で、昨日エンジンへの組付け完了。

3週間ぶりにエンジン周りの部品の組付けが再開出来ます。

ちょっと遠周りしたかなとも思いますが

「レストアは日頃見えない所をしっかりしておく」 が最大のポイントと思っており、 ”マー いいか”。

今回の庭の花は グラジオラスです。 完全な逆光でした。

粗大ゴミから自動車に近づ来ました (エンジンをボディにマウント) [E-Typeのレストア エンジン]

先の週末にエンジンをボディに取り付けました。

娘たちは粗大ゴミと言っていましたが、エンジン本体がボディに乗った事で ジャガー Eタイプ 1964年型の自動車に一歩近づきました。 今回からは ”車”と言う言葉が使えます。

エンジンマウントの構成部品

フロントエンジンマウント (単純なゴム玉です。) センターエンジンマウント

上が新品。 下2個が旧品(凄いつぶれです) スタビライジング マウントと言うエンジンの揺れ止め

リアーエンジンマウントは普通ゴム製ですが、この車はコイルスプリングです。

リアーエンジンマウントの構成部品です。 こんな形で車に付きます。

ボディへの組付けは、ボディにフロントのエンジンマウントブッシュを仮付けし、更にエンジンを仮付け(ネジはガタ付かない程度に指で締め付け)にします。

仮ずけの理由は、エンジンが左右のフロントマウントの中心に乗っているか? エンジンとミッションの中心ラインがボディの中心ラインと平行か? 等をリアーエンジンマウントを取付けながら調整する為です。

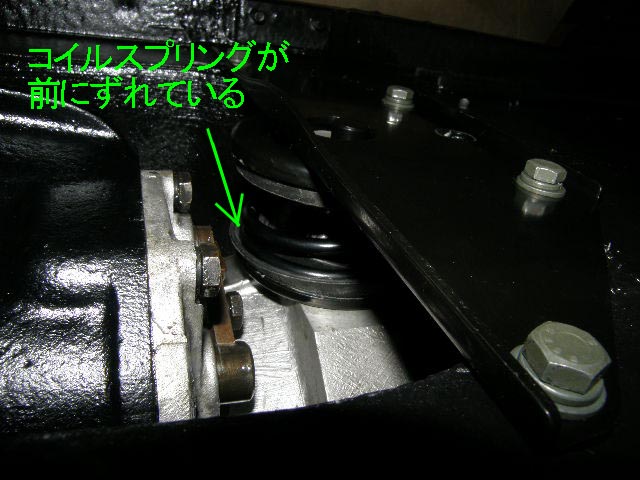

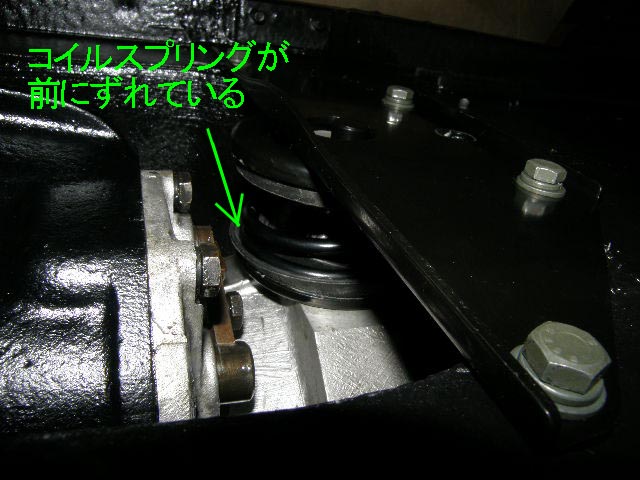

次いで、リアーエンジンマウントを取り付けました。

ここで写真の様に問題が発生。 コイルスプリングが前にずれています。 エンジンをフロントマウントのネジ穴のガタ分前に出しても直りません。 やむなく、リアーマウントのアッパーシートの中央の穴を削り楕円にし、シートを1.5mm前に組付けた結果、写真の様にほぼ解決。 エンジンとミッションの中心ラインも出ていました。 写真は車の下から見た所です。

コイルスプリングが前にずれています。 改善した結果ほぼずれは解消

リアーマウント組付け完了

次いで、エンジンをスリンガーでちょっと持ち上げ、エンジンをゆすりマウントに落ち着かせ、スリンガーを外して、フロントエンジンマウントを締め付けて完了です。

最後に今まで一年半近く使用していたエンジン台を車の下から取り出し、完了です。

尚、センターエンジンマウントは、オイルライン等エンジンリアーエンドに組付ける部品があり、今回は取り付けません。

レストア前との差はこんなです。

作業の結果だけを見ると簡単なようですが、素人の手際の悪さもあり、ここ迄の作業に1.5日。

うま(車を支える台)4個 油圧ジャッキ2台 機械式のバイク用ジャッキ(500Kg用)1台 エンジンスリンガー1台を総動員しての作業でした。

庭のバラです。

このバラは南隣りの家が購入、向いの家に挿し木分けし、向いの家が北向いの家に挿し木分け、北向いの家が挿し木分けし鉢植えで我が家に嫁入りしてきました。 今では隣の家の原木はなくなってしまいこの冬には戻さないとと思っています。 バラにとっての隣の家と我が家の距離は非常に遠く10年位かかる様です。

娘たちは粗大ゴミと言っていましたが、エンジン本体がボディに乗った事で ジャガー Eタイプ 1964年型の自動車に一歩近づきました。 今回からは ”車”と言う言葉が使えます。

エンジンマウントの構成部品

フロントエンジンマウント (単純なゴム玉です。) センターエンジンマウント

上が新品。 下2個が旧品(凄いつぶれです) スタビライジング マウントと言うエンジンの揺れ止め

リアーエンジンマウントは普通ゴム製ですが、この車はコイルスプリングです。

リアーエンジンマウントの構成部品です。 こんな形で車に付きます。

ボディへの組付けは、ボディにフロントのエンジンマウントブッシュを仮付けし、更にエンジンを仮付け(ネジはガタ付かない程度に指で締め付け)にします。

仮ずけの理由は、エンジンが左右のフロントマウントの中心に乗っているか? エンジンとミッションの中心ラインがボディの中心ラインと平行か? 等をリアーエンジンマウントを取付けながら調整する為です。

次いで、リアーエンジンマウントを取り付けました。

ここで写真の様に問題が発生。 コイルスプリングが前にずれています。 エンジンをフロントマウントのネジ穴のガタ分前に出しても直りません。 やむなく、リアーマウントのアッパーシートの中央の穴を削り楕円にし、シートを1.5mm前に組付けた結果、写真の様にほぼ解決。 エンジンとミッションの中心ラインも出ていました。 写真は車の下から見た所です。

コイルスプリングが前にずれています。 改善した結果ほぼずれは解消

リアーマウント組付け完了

次いで、エンジンをスリンガーでちょっと持ち上げ、エンジンをゆすりマウントに落ち着かせ、スリンガーを外して、フロントエンジンマウントを締め付けて完了です。

最後に今まで一年半近く使用していたエンジン台を車の下から取り出し、完了です。

尚、センターエンジンマウントは、オイルライン等エンジンリアーエンドに組付ける部品があり、今回は取り付けません。

レストア前との差はこんなです。

作業の結果だけを見ると簡単なようですが、素人の手際の悪さもあり、ここ迄の作業に1.5日。

うま(車を支える台)4個 油圧ジャッキ2台 機械式のバイク用ジャッキ(500Kg用)1台 エンジンスリンガー1台を総動員しての作業でした。

庭のバラです。

このバラは南隣りの家が購入、向いの家に挿し木分けし、向いの家が北向いの家に挿し木分け、北向いの家が挿し木分けし鉢植えで我が家に嫁入りしてきました。 今では隣の家の原木はなくなってしまいこの冬には戻さないとと思っています。 バラにとっての隣の家と我が家の距離は非常に遠く10年位かかる様です。

インテーク マニホールドとその周辺のレストア,取り付け その2 [E-Typeのレストア エンジン]

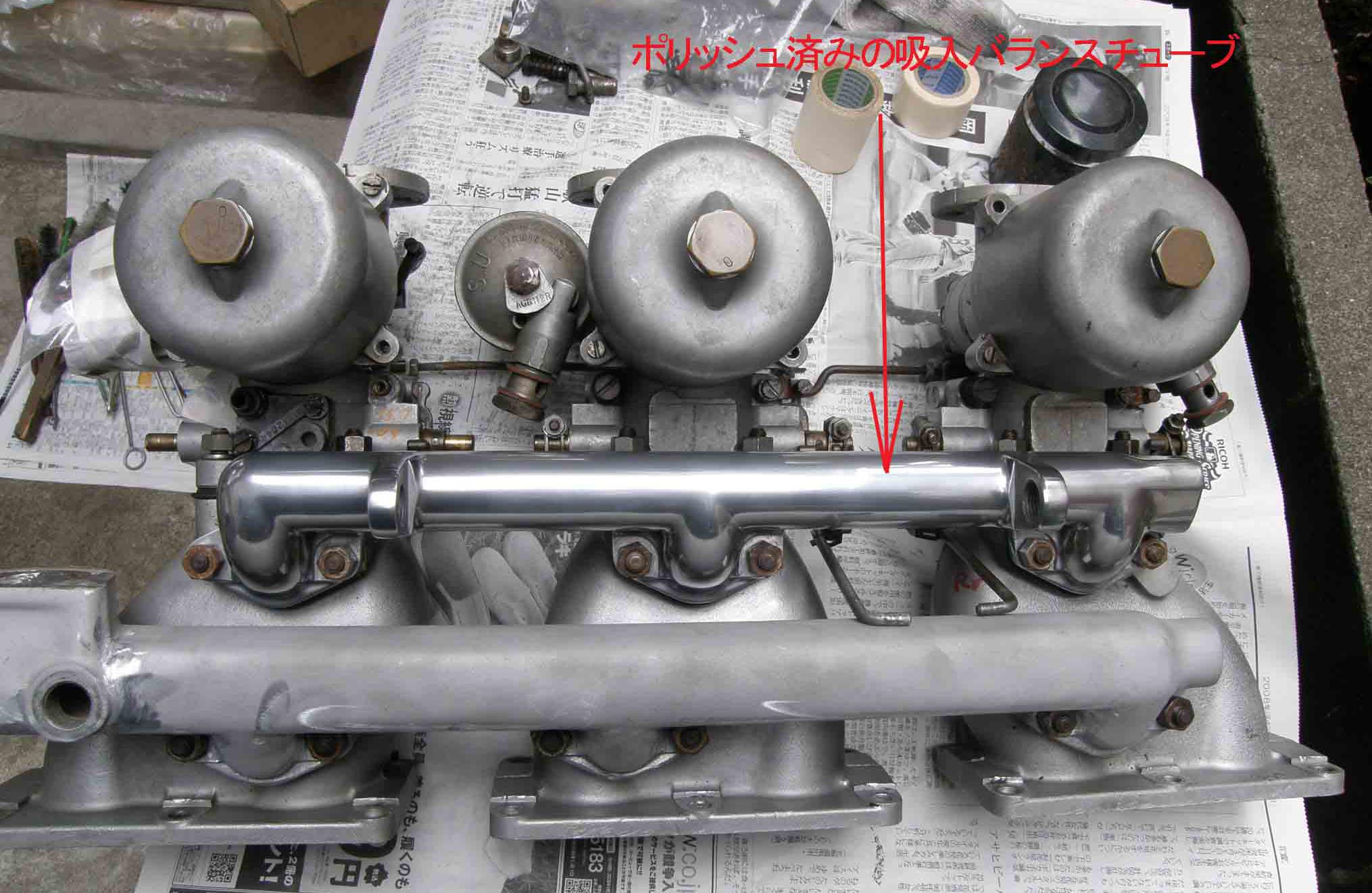

スターターモーターを組付けた事でキャブレターの下側に取り付ける部品はほぼ完了したので、いよいよ本格的にインテークマニホールドやキャブレターのメンテと組付けを行います。

この分野はあまり自信が無い事と細かい作業が多いので、シリーズ物にと思っていましたが、なんと ”その1” は5月でした。 当時3ヶ月ぐらいはかかると書きましたが、結果は3ヶ月も回り道をし、やっとスタート台に立ったようなものです。

「インテーク マニホールドとキャブレターの レストア その1.」 は下記

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-05-22

今回、インテークマニホールドのメンテと組付けをした結果です。

インテークマニホールドは”その1”にも書きましたが、ウオーターギャラリーのネジ部分が傷んでおり、バイクのエンジン等をアルミ溶接で修理している方に肉盛りをお願いし、私が余分な肉盛りを削り,ネジ切りを行いました。

左の写真がネジの状況 右の写真がアルミ溶接で肉盛りした結果

左が溶接の余肉を削り、ポリッシュし、ネジ切りも完了した結果です。

アルミや鉄の溶接では溶接部分のみ母材と材質が異なってしまいますので、右写真の様に光り具合が異なってしまいます。

ウオーターギャラリーの完成です。

続いて、インテークマニホールド本体は前・中・後ろと3分割になっていますが、もともと非常に綺麗でしたので、ガラスビーズを使ってサンドブラストをかけ清掃、クリアー塗装をして完了です。

クリアー塗装は普通行いませんが、塗装をしておくと表面が滑らかになり汚れが付きにくく、後の清掃も楽になります。

尚、インテークマニホールドに付いていたスタットボルトは全て亜鉛メッキをし直し、再組付けしました。

ネジを修理した部分のアップは下の様です。

と言う事で、キャブ回りが一歩前進です。

プレビューで写真を見ていたら、デストリビューターが写っておりました。 数週間前にメンテしていましたが、組付け完了には至っておらず、後日アップします。

次回はブログを初めて200回目になりますので、2001年に旅行をした 「イエローストーン ナショナルパーク」を書く予定です。

今回の庭の花は、借景です。

お隣さんのブルーベリーで、私の作業台から約30センチ、何時も座っている椅子から1メートル弱の所にあります。

お隣の旦那さんは定年退職後、少し離れた所の農地を開墾し、ブルーベリーを作っております。

勿論、おいしいブルーベリーのおすそ分けを頂いております。

今年の4月19日

5月18日

早生の新種はすでに収穫が終わり、おく手が8月に入り色付き始めました。

右が7月19日の早生です。 左がおく手の8月6日です。

この分野はあまり自信が無い事と細かい作業が多いので、シリーズ物にと思っていましたが、なんと ”その1” は5月でした。 当時3ヶ月ぐらいはかかると書きましたが、結果は3ヶ月も回り道をし、やっとスタート台に立ったようなものです。

「インテーク マニホールドとキャブレターの レストア その1.」 は下記

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-05-22

今回、インテークマニホールドのメンテと組付けをした結果です。

インテークマニホールドは”その1”にも書きましたが、ウオーターギャラリーのネジ部分が傷んでおり、バイクのエンジン等をアルミ溶接で修理している方に肉盛りをお願いし、私が余分な肉盛りを削り,ネジ切りを行いました。

左の写真がネジの状況 右の写真がアルミ溶接で肉盛りした結果

左が溶接の余肉を削り、ポリッシュし、ネジ切りも完了した結果です。

アルミや鉄の溶接では溶接部分のみ母材と材質が異なってしまいますので、右写真の様に光り具合が異なってしまいます。

ウオーターギャラリーの完成です。

続いて、インテークマニホールド本体は前・中・後ろと3分割になっていますが、もともと非常に綺麗でしたので、ガラスビーズを使ってサンドブラストをかけ清掃、クリアー塗装をして完了です。

クリアー塗装は普通行いませんが、塗装をしておくと表面が滑らかになり汚れが付きにくく、後の清掃も楽になります。

尚、インテークマニホールドに付いていたスタットボルトは全て亜鉛メッキをし直し、再組付けしました。

ネジを修理した部分のアップは下の様です。

と言う事で、キャブ回りが一歩前進です。

プレビューで写真を見ていたら、デストリビューターが写っておりました。 数週間前にメンテしていましたが、組付け完了には至っておらず、後日アップします。

次回はブログを初めて200回目になりますので、2001年に旅行をした 「イエローストーン ナショナルパーク」を書く予定です。

今回の庭の花は、借景です。

お隣さんのブルーベリーで、私の作業台から約30センチ、何時も座っている椅子から1メートル弱の所にあります。

お隣の旦那さんは定年退職後、少し離れた所の農地を開墾し、ブルーベリーを作っております。

勿論、おいしいブルーベリーのおすそ分けを頂いております。

今年の4月19日

5月18日

早生の新種はすでに収穫が終わり、おく手が8月に入り色付き始めました。

右が7月19日の早生です。 左がおく手の8月6日です。

インテーク マニホールドとその周辺部品のレストア,取付け その1. [E-Typeのレストア エンジン]

5月15日のブログで フロントサスペンションの記事を書きましたが、同時並行的にキャブレター(キャブ)からインテークマニホールド(インマニ)の間のメンテも進めています。

この部分はポリッシュしなければならない部品やメッキのトライアルそして細かい部品の組付け調整もあり、3ヵ月はかかると考えています。

まずは車の状態だった頃のキャブからインマニです。 これでも、一生懸命油汚れを落とした結果です。

写真に赤で記載の3連ソレックスキャブとありますが、間違いで 正しくは「3連SUキャブです」

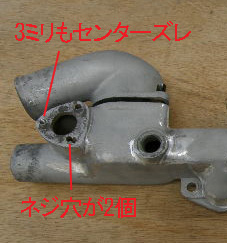

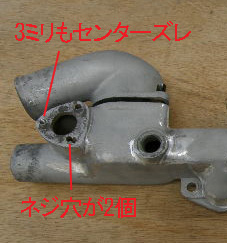

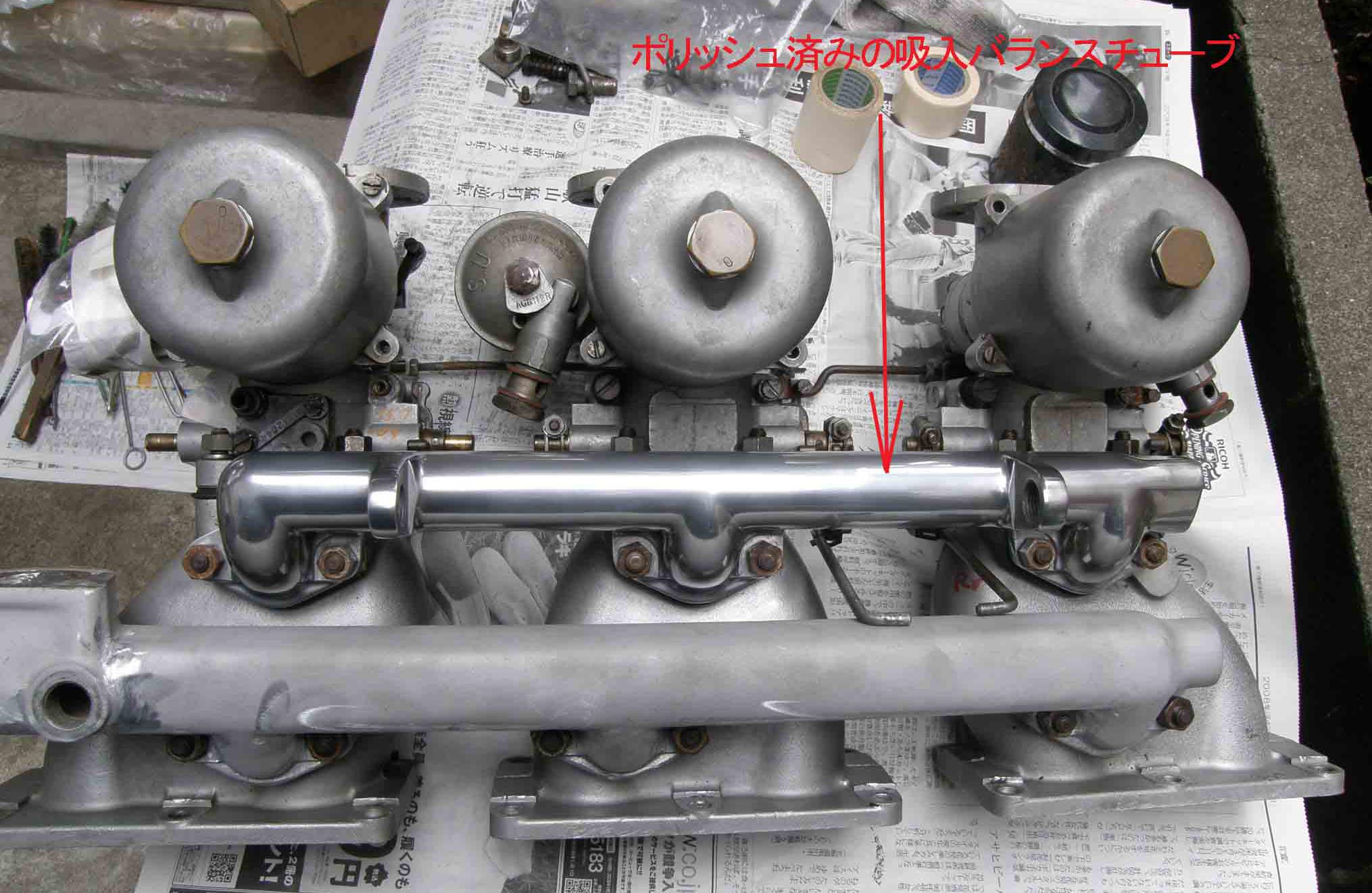

今回のメンテナンス範囲 キャブからインマニ (バランスチューブはメンテ済み)

メンテはエンジン本体に近い所からと思い、インマニの温度を一定に保つ為のウォターギャラリーを仕上げようと思いましたが、写真の様なネジ不良を発見、ネジ穴をアルミ溶接で埋め、再加工する事で後回しに。 又、加工屋さん探しからです。

と言う事で、次にエンジンの吸入負圧を各気筒一定に保つためのバランスチューブのポリッシュを致しました。

キャブまわりは色々な部品がありますので、色々トライをして見たいと思います。

4月末にやり残していたシリンダーヘッドのロッカーカバーをポリッシュし、こんな写真にして見ました。

っと、こんな写真で遊んでいますが、実は大変な事態に至ってしまいました。 SOSです。

ファイルホルダーが使用限界の100MBになってしまいました。 次の写真が入りません。

どなたか解決方法を教えて頂けませんか。 よろしくお願いします。

とりあえず 「My フォト」で急場をしのごうと思っています。

2008年5月23日、今日は容量が1000MBになっており、全く問題ありません。

どうなっているの? 私の操作ミス? パソコンの不良? ソネットの不具合?

と言う事で、原因不明・対策せずに解決しました。 お騒がせしました。

この部分はポリッシュしなければならない部品やメッキのトライアルそして細かい部品の組付け調整もあり、3ヵ月はかかると考えています。

まずは車の状態だった頃のキャブからインマニです。 これでも、一生懸命油汚れを落とした結果です。

写真に赤で記載の3連ソレックスキャブとありますが、間違いで 正しくは「3連SUキャブです」

今回のメンテナンス範囲 キャブからインマニ (バランスチューブはメンテ済み)

メンテはエンジン本体に近い所からと思い、インマニの温度を一定に保つ為のウォターギャラリーを仕上げようと思いましたが、写真の様なネジ不良を発見、ネジ穴をアルミ溶接で埋め、再加工する事で後回しに。 又、加工屋さん探しからです。

と言う事で、次にエンジンの吸入負圧を各気筒一定に保つためのバランスチューブのポリッシュを致しました。

キャブまわりは色々な部品がありますので、色々トライをして見たいと思います。

4月末にやり残していたシリンダーヘッドのロッカーカバーをポリッシュし、こんな写真にして見ました。

っと、こんな写真で遊んでいますが、

2008年5月23日、今日は容量が1000MBになっており、全く問題ありません。

どうなっているの? 私の操作ミス? パソコンの不良? ソネットの不具合?

と言う事で、原因不明・対策せずに解決しました。 お騒がせしました。

ジャガー Eタイプのエンジンをエンジンルームに入れました [E-Typeのレストア エンジン]

「エンジンをエンジンルームに入れました。」 と言っても、ただエンジンルームに入れただけで、エンジン マウントは取り付けてありません。

エンジンのマウントは、2008年5月28日の下記ブログです。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-05-28

以前にも書きました様に、エンジンの組付けはフロントサスペンション リンクを付けてからです。

では 何故今エンジンを入れたか と言うと、

ボディ屋さんで、フロント クロスメンバー取り付けのボルトを間違えており、長すぎてフレームに干渉していたり、短くナイロンロックナットのナイロン迄届いていません。

ボルトを入れ替えるにはフロント サブフレーム とクロスメンバーを外さなければなりません。 クロスメンバー等を外すとエンジンルームの前方にさえぎる物がなく、前側からエンジンが入れ易い為に、今回入れてしまいました。

と言う事で、次の様な手順で作業をしました。

1.どこのボルトをどこへ移動するかマーキングします。

2.サブフレーム,クロスメンバーを外す。

3.エンジンをエンジンルームに入れ、出来る限り、後でマウントし易い状態にする。

4.ボルトを入れ替えて、サブフレーム,クロスメンバーを取付ける。

ここ迄作業が完了すれば、次はフロントサスペンション リンクの取り付けとなります。

すいません。 エンジンを入れている作業風景の写真はありません。

なんたって、婿さんと二人で、エンジンスリンガーを使い、何所にもぶつけない様に必死で作業しましたので、写真を撮るどころか思い付きもしませんでした。

エンジンを入れ、サブフレームを付け終わり、 ”アッ! 写真!!!” でした。

初めの写真とこの写真であきらめてください。

エンジンのマウントは、2008年5月28日の下記ブログです。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-05-28

以前にも書きました様に、エンジンの組付けはフロントサスペンション リンクを付けてからです。

では 何故今エンジンを入れたか と言うと、

ボディ屋さんで、フロント クロスメンバー取り付けのボルトを間違えており、長すぎてフレームに干渉していたり、短くナイロンロックナットのナイロン迄届いていません。

ボルトを入れ替えるにはフロント サブフレーム とクロスメンバーを外さなければなりません。 クロスメンバー等を外すとエンジンルームの前方にさえぎる物がなく、前側からエンジンが入れ易い為に、今回入れてしまいました。

と言う事で、次の様な手順で作業をしました。

1.どこのボルトをどこへ移動するかマーキングします。

2.サブフレーム,クロスメンバーを外す。

3.エンジンをエンジンルームに入れ、出来る限り、後でマウントし易い状態にする。

4.ボルトを入れ替えて、サブフレーム,クロスメンバーを取付ける。

ここ迄作業が完了すれば、次はフロントサスペンション リンクの取り付けとなります。

すいません。 エンジンを入れている作業風景の写真はありません。

なんたって、婿さんと二人で、エンジンスリンガーを使い、何所にもぶつけない様に必死で作業しましたので、写真を撮るどころか思い付きもしませんでした。

エンジンを入れ、サブフレームを付け終わり、 ”アッ! 写真!!!” でした。

初めの写真とこの写真であきらめてください。

エンジン本体が完成 [E-Typeのレストア エンジン]

先週、やっとの思いでエンジン本体が組み上がりました。

1月頃にバルブの曲がりを発見し、代替部品を購入し交換、バルブ クリアランスを調整。 次にバルブの開くタイミングを微調整し、エンジン本体が完成しました。

なんと、一昨年12月にエンジンを分解し始め、15ヶ月のレストアです。 又、シリンダーブロックのボーリング完成が昨年3月末ですから実に12ヶ月かけてのエンジン本体の組立てです。

な~んか書いていて ”あほらしく” なって来ます。 こんなに時間をかけなければ出来ないなんて。

このエンジンでは、色々トラブルがありましたが、主だったものは

* シリンダー ボアーがマキシマムサイズで、シリンダー ライナー購入にてんてこ舞いだった事。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-01-17

* 購入したピストンのサイズが小さく、対応に苦労した事。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-01-28

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-05-27

* 購入したインテーク カムシャフトが異品(エギゾーストだった)で、代替を入手。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-07-15

* せっかく組上げてみたら、エギゾーストバルブを曲げてしまっていた事

等など・・・・・・・・上げればきりが無く、辛抱強く頑張りました。

完成したエンジン本体です。 ----といってもだいぶ前の写真ですが。

で、今回行った事は、まず、曲がったバルブを交換し、バルブ クリアランスを調整しました。

尚、バルブ クリアランスは最終的にはエンジンを回し充分に暖気運転してから再調整します。 ジャガーの推奨値は、インテークが0.1mm, エギゾーストが0.15mmです。 今回はインテーク・エギゾースト共に 0.15~0.20mmでセットしてみました。

(暖気後、クリアランスの値がどうなるか気になる所ですが、答えは約1年後ですね。)

右が曲がったバルブ。 ボールペンの先端あたりで ”> 形” になっています。 左はOKの新品。

続いて、バルブ タイミングの微調整です。

ラフなバルブタイミングはカムシャフトを取り付ける度に実施して来ました。 が、最終的なバルブタイミングは下記の様にしてみました。

(残念ながらこの辺の細かい所は マニュアルに書かれていないんです。)

まず、1番前のピストンを上死点の点火位置にします。 上死点で、しかも点火位置であるかの点検はクランクプーリーとデスビで確認します。

次にカムシャフトをヘッドに乗せ、ラフに位置合せを行い、カムシャフトのベアリングキャップを締付け、続いて写真の様なタブ付きゲージでカムシャフトを正しい位置に調整します。 次にカムシャフトにタイミング ギアーを取り付けます。

左写真のカムシャフトのフランジの溝に、右写真の様にゲージをあて、ヘッドカバーと直角の位置にカムシャフトをセットします。

次にタイミング チエンの遊びを調整します。

下側のチエンは油圧による自動調整ですので、遊び調整はありません。 上側は、偏芯したシャフトでアイドラーギアーを支えており、このシャフトを回し、チエンの遊びを調整します。

右の写真の中央の2つ穴のある円盤を反時計方向に回し、チエンを張り、円盤の上の半月状のピンで円盤を固定します。 (写真の橙色のマークが半月状のピンの所で、チエンの遊びが最大で、おおよそ20度位回した事になります。)

チエンを張る事で、カムシャフトの位置がクランクシャフトの位置に対し、若干ずれます。 この若干のずれを、カムシャトのタイミングギアー内のセレーションの噛み合わせ位置を変える事で微調整します。

(下写真はエギゾーストですが、赤のマークで分る様に、セレーションを一山ずらしました。)

今回インテークとエギゾーストのギアーを調整した結果、バルブの開くタイミングは約1度早めに開く所まで調整出来ました。

(SRL311やシルビアのFJ20エンジンはタイミングマークで合わせるだけでしたので、実際にどれだけくるっているか全く分りません。 国産車で、バルブの開くタイミングのずれている量をご存じの方がおられたら教えてください。)

と言うことで、やっと次のステップに移る事ができます。 あ~あ よかった。

1月頃にバルブの曲がりを発見し、代替部品を購入し交換、バルブ クリアランスを調整。 次にバルブの開くタイミングを微調整し、エンジン本体が完成しました。

なんと、一昨年12月にエンジンを分解し始め、15ヶ月のレストアです。 又、シリンダーブロックのボーリング完成が昨年3月末ですから実に12ヶ月かけてのエンジン本体の組立てです。

な~んか書いていて ”あほらしく” なって来ます。 こんなに時間をかけなければ出来ないなんて。

このエンジンでは、色々トラブルがありましたが、主だったものは

* シリンダー ボアーがマキシマムサイズで、シリンダー ライナー購入にてんてこ舞いだった事。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-01-17

* 購入したピストンのサイズが小さく、対応に苦労した事。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-01-28

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-05-27

* 購入したインテーク カムシャフトが異品(エギゾーストだった)で、代替を入手。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-07-15

* せっかく組上げてみたら、エギゾーストバルブを曲げてしまっていた事

等など・・・・・・・・上げればきりが無く、辛抱強く頑張りました。

完成したエンジン本体です。 ----といってもだいぶ前の写真ですが。

で、今回行った事は、まず、曲がったバルブを交換し、バルブ クリアランスを調整しました。

尚、バルブ クリアランスは最終的にはエンジンを回し充分に暖気運転してから再調整します。 ジャガーの推奨値は、インテークが0.1mm, エギゾーストが0.15mmです。 今回はインテーク・エギゾースト共に 0.15~0.20mmでセットしてみました。

(暖気後、クリアランスの値がどうなるか気になる所ですが、答えは約1年後ですね。)

右が曲がったバルブ。 ボールペンの先端あたりで ”> 形” になっています。 左はOKの新品。

続いて、バルブ タイミングの微調整です。

ラフなバルブタイミングはカムシャフトを取り付ける度に実施して来ました。 が、最終的なバルブタイミングは下記の様にしてみました。

(残念ながらこの辺の細かい所は マニュアルに書かれていないんです。)

まず、1番前のピストンを上死点の点火位置にします。 上死点で、しかも点火位置であるかの点検はクランクプーリーとデスビで確認します。

次にカムシャフトをヘッドに乗せ、ラフに位置合せを行い、カムシャフトのベアリングキャップを締付け、続いて写真の様なタブ付きゲージでカムシャフトを正しい位置に調整します。 次にカムシャフトにタイミング ギアーを取り付けます。

左写真のカムシャフトのフランジの溝に、右写真の様にゲージをあて、ヘッドカバーと直角の位置にカムシャフトをセットします。

次にタイミング チエンの遊びを調整します。

下側のチエンは油圧による自動調整ですので、遊び調整はありません。 上側は、偏芯したシャフトでアイドラーギアーを支えており、このシャフトを回し、チエンの遊びを調整します。

右の写真の中央の2つ穴のある円盤を反時計方向に回し、チエンを張り、円盤の上の半月状のピンで円盤を固定します。 (写真の橙色のマークが半月状のピンの所で、チエンの遊びが最大で、おおよそ20度位回した事になります。)

チエンを張る事で、カムシャフトの位置がクランクシャフトの位置に対し、若干ずれます。 この若干のずれを、カムシャトのタイミングギアー内のセレーションの噛み合わせ位置を変える事で微調整します。

(下写真はエギゾーストですが、赤のマークで分る様に、セレーションを一山ずらしました。)

今回インテークとエギゾーストのギアーを調整した結果、バルブの開くタイミングは約1度早めに開く所まで調整出来ました。

(SRL311やシルビアのFJ20エンジンはタイミングマークで合わせるだけでしたので、実際にどれだけくるっているか全く分りません。 国産車で、バルブの開くタイミングのずれている量をご存じの方がおられたら教えてください。)

と言うことで、やっと次のステップに移る事ができます。 あ~あ よかった。