ジャガー E タイプ,ステアリング ホイールのガタ修理 [ E-Type シャシー]

ジャガー Eタイプは走れる様になったらなったで次から次と問題が発生しています。

今回はステアリングホイールが上下・左右にガタが出てしまい、これを修理致しました。

先日、車庫からバックで道路に出る為、思いっきり何度も据え切りをしました。

その結果、今迄殆どなかったハンドルの上下方向にガタが出て、その後少しずつ大きくなる様でした。

で、ステアリングコラムを外し点検した所、ロアー側(車の前側)のプラスチックブッシュがポロポロと剥がれる状態でした。 ようはプラスチックの耐久性の限界でした。

実はこの部分のブッシュはアメリカでジャガーを購入し、レストア用の部品を準備していた時、3.8リットル車用(下写真の菱形のフエルトブッシュ)を購入してありました。 しかし、実際にレストアに取り掛かってみると私の車は4.2リットル車用のコラムが付いており全く構造が異なり、購入した部品は使えず、ブッシュ交換を諦めていました。

(私の車は3.8リットルの最後の方の車の為、他にも何ヶ所か4.2リットル車用の部品を先行採用してありました。)

しかし、今回は諦めるわけにはいかず、イギリスから樹脂製ブッシュを購入。

古いブッシュはステアリングコラムから簡単に外れましたが、外れた瞬間下写真の右の様に大きく割れてしまいました。 写真の左側は今回購入した新品です。

尚、ついでに上側のブッシュも交換しましたが、上側のブッシュは樹脂の弾性も残っており明らかにロアー側とは劣化度合いが異なっていた。

新品の樹脂ブッシュは硬く簡単に手ではめる事は出来ず、ヒートドライヤーで温め軟らかくしながら嵌めこみました。

従来のブッシュを外した時の状況からして、前のオーナーもロアー側のブッシュを交換しようとしたがブッシュの厚みが厚く硬くて入らず、アッパー側のみを交換して諦めていたと思われます。

で、ブッシュ交換後はハンドルのガタは全くなく、快調そのものです。

「旧車は故障が多くて大変」 とよく言われますが、私は 「きちんとオーバーホールしておけばそんなに壊れる物ではない」 と思っています。 前オーナーが上手く交換できず、そして私も型式が予想外だったからと言って交換を諦めていました。 今回の故障も 「きちんとオーバーホール・・・・」 の1つの例題だった様に思います。

ジャガー E タイプのスペアータイヤ取付け [ E-Type シャシー]

以前私のEタイプに合うタイヤ、乗用車用の185-80-15は日本のタイヤメーカーでは製造が中止された とレポートしました。

で、やむなくライトバンや小型トラック等に使うタイヤを購入しました。

読者の皆さんはスペアータイヤを使った事がありますか?

多分多くの方は ”何時使ったかなァ~?” と一生懸命記憶をたどる方が多いのでは。

実は私も ”使ったと思うが、何時だったかな? 多分B10サニーで40年位前?”。

こんなに使わない物でありながらも 「ただタダ 無いとパンクした時なおせない」 と言う心配から何時も車に積んでいなければならない ”必要悪ならぬ必要ムダ” な物です。

と言う事でやむなく 「出先でパンクした時、近くのガソリンスタンド迄走れればいい」 という条件でバン用の185-80-15のタイヤを購入。 前オーナーがスペアータイヤ用に使っていたホイールに15インチ用チューブを入れて取り付けました。

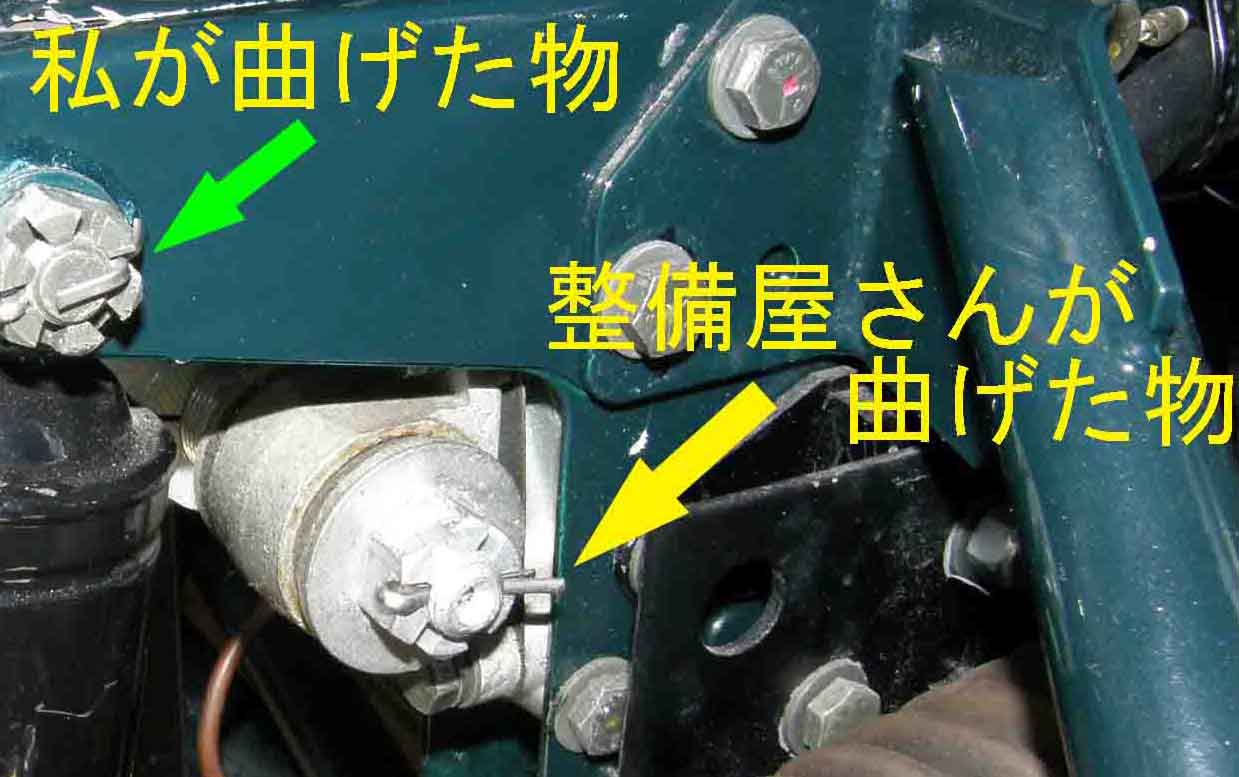

で、知り合いのガソリンスタンドでタイヤを入れてもらい、車に積もうとしたが燃料ポンプのブラケットが当ってしまい取付けられない。 やむなく、ポンプをブラケットごと外して、スペアータイヤをセットしポンプ以外に問題ない事を確認。

タイヤに当らない様にとポンプとブラケットを15mm上げるべく、ポンプブラケットのベースプレートを再度製作。 無事スペアータイヤを取付ける事が出来ました。

以前の燃料ポンプの取付けの記事は下記

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2009-02-23

又、ボディの穴から見えるのが燃料ポンプで、燃料ポンプの位置も15mm上げた事でのぞき窓との関係は良くなったようです。

何時も応援有難うございます。 クリックし、引き続き応援をお願い致します。

で、やむなくライトバンや小型トラック等に使うタイヤを購入しました。

読者の皆さんはスペアータイヤを使った事がありますか?

多分多くの方は ”何時使ったかなァ~?” と一生懸命記憶をたどる方が多いのでは。

実は私も ”使ったと思うが、何時だったかな? 多分B10サニーで40年位前?”。

こんなに使わない物でありながらも 「ただタダ 無いとパンクした時なおせない」 と言う心配から何時も車に積んでいなければならない ”必要悪ならぬ必要ムダ” な物です。

と言う事でやむなく 「出先でパンクした時、近くのガソリンスタンド迄走れればいい」 という条件でバン用の185-80-15のタイヤを購入。 前オーナーがスペアータイヤ用に使っていたホイールに15インチ用チューブを入れて取り付けました。

で、知り合いのガソリンスタンドでタイヤを入れてもらい、車に積もうとしたが燃料ポンプのブラケットが当ってしまい取付けられない。 やむなく、ポンプをブラケットごと外して、スペアータイヤをセットしポンプ以外に問題ない事を確認。

タイヤに当らない様にとポンプとブラケットを15mm上げるべく、ポンプブラケットのベースプレートを再度製作。 無事スペアータイヤを取付ける事が出来ました。

以前の燃料ポンプの取付けの記事は下記

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2009-02-23

又、ボディの穴から見えるのが燃料ポンプで、燃料ポンプの位置も15mm上げた事でのぞき窓との関係は良くなったようです。

何時も応援有難うございます。 クリックし、引き続き応援をお願い致します。

ジャガー E タイプ,フロントサスペンションの割りピン修理 [ E-Type シャシー]

先日、車検前の修理としてフロントのホイールアライメントを調整して頂きました。

で、車検完了後私が点検した結果、フロントサスペンション アッパーリンク ブッシュ部のナットは締め付けられておらず、割りピンは曲げられていない所もありました。

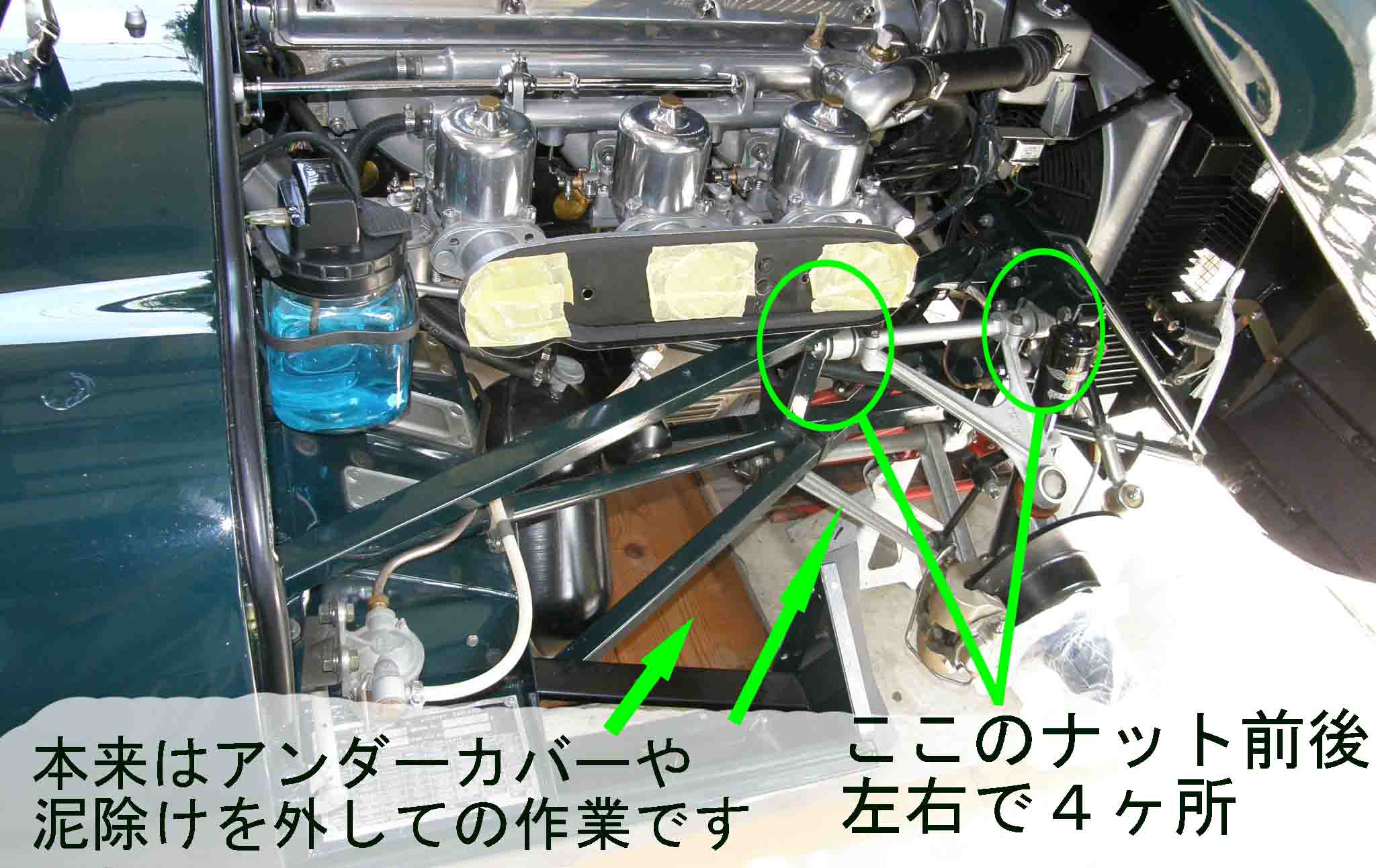

問題の場所は下写真の所です。

で、どんな状況かと言うと、

右前 (割りピンはさしただけで、指で軽く抜けました。 ナットも締まってなく手で回ってしまいました。)

右後 (頭がつぶれ、肝心な曲げる所迄入っていない。 ナットも締まっていない。)

左前 (完全ではないが曲がってはいる) 左後 (完全ではないが曲がってはいる)

前後ともナットは締まっていなかった。

と言う事で、最初の写真の様に泥除けやアンダーカバーを外し、タイヤを付けちょっと軽いが妻を車に乗せ、サスペンションにノーマル負荷に近い荷重をかけてナットを締め直し、割りピンもきちんと曲げて修理。

で、アンダーカバーやエアークリーナー等を取付けて修理完了です。

近所の車好きの人は ”クレームでやってもらえば” と言っていましたが、こんな作業品質の所で再修理をしてもいやな思いをする所が増えるだけ。

個人輸入車としての車検も済んだ事だし、また近所で信頼のおける修理屋さんを探そう。

何時も応援有難うございます。 亀さんをクリックし引き続き応援をお願いします。

ジャガー E タイプ, ブレーキ液漏れ事件 [ E-Type シャシー]

ジャガー E タイプ 1964年型 3.8L クーペの

レストアは完了しました。

で、今回はレストア完了直前に起こった左前ブレーキの液漏れ事件についてレポートします。

シートのスライド範囲を前に増やした事やナンバープレートブラケットの地面との隙を確認したく、車を道路に出したついでに約300m程走ってみました。 この時はブレーキから ”ギィギィー” と音がする他は異常なく快調に走りました。 ブレーキの音については機会があれば別途レポートします。

で、先日、そろそろ車検の準備をしようとホイールナットの交換をする為、タイヤを外して見ると、左前のホイールの内側のみに透明の液体が付いていました。 それも結構多量に!

「何これ?」 「まさか!!!」

当りでした。 ブレーキ液漏れでした。

なんで今になって! 今迄なんども何度もブレーキは点検したり、エアー抜きは2回もしたのに!

ブレーキの下側にもブレーキ液がたれており、ブレーキパイプを外してみましたが、パイプのシール面は一様に当たりが出ており問題なく、外側のシリンダーのみ濡れがひどく、ここからの漏れだろうと判断。

写真は右側の物ですが、左側の写真に相当する場所です。

シリンダーを外し、外観を確認し、ダストカバーを外すと ”ドバ ドバァー” っと液がこぼれてきました。 しかも、下写真の様に、こぼれた液の中にゴムのかけらがありました。

多分、以前から少しずつ漏れていたが、漏れた液はダストカバーの中にたまり外には出てこなかった。 が、それも一杯になり、今になってあふれ出した様です。

で、ダストカバーを細かく点検したがダストカバーに千切れた所はない様です。

まだ、シリンダーを分解していないが、ゴム片の大きさ等から推定し、多分ピストンシールの千切れた物でしょう。 ここのピストンシールは結構嵌合がきつく強引に組付けるとシールを痛める事が多いんです。

と言う事で、イギリスからの輸入する時間も考え、今回は東京の世田谷でクラシックジャガーの部品を扱っているお店から購入する事に。

お店に在庫ありとの事で取りに伺いましたので、ブレーキ液漏れ発見から1日で修理の準備完了。

夕方にブレーキ液を購入。 翌日新しいシリンダーを組付け、ブレーキエアー抜きを行い修理は完了しました。

まだまだこんな事が起こるんだろうか???

車検を取っても当分の間は家の周りを走り、点検をし、不具合が出尽くすのを待つしかないのかな。

それにしても、イギリスさん、ジャガーさん、部品メーカーさん 勘弁してよ!

もう何度も不良品をつかまされているんだから!!!

ブレーキの部品くらいしっかり品質確認してよ!!!!!

前回の記事の 「くっさん」 のコメントに 「故障が多く整備の難しいジャガー」 とありましたが、まさにその通り。 しかもその多くはちょっとした不注意によるミスや確認ミスによる物の様です。

何時も応援有難うございます。 所でタイヤの事ですが、185-80-15のサイズの乗用車用タイヤがもう製造されていません。 日本の品質がいくら良くても製造されていなければどうしようもない。 品質が悪くても製造されていれば何とか考えようがある。 旧型の生産継続,価格,品質 バランスの取れる所は何処なんでしょうか???

ジャガー E タイプ, ステアリングホイールを交換 [ E-Type シャシー]

先日、初の自走。 と言っていも車庫から前の道路に出して、 そして車庫入れをしただけですが!

たった数メートルの自走でしたが、7年と7ヶ月 思い描いてきた目標の第一歩だった。

多くの方から 「おめでとう」 とお祝いの言葉を頂きました。 本当に有難うございます。

安心して乗れる様になる迄には、まだ多くの山あり谷あり、地獄もあるかも。 負けずに頑張ります。

その時発見した不具合の1つが ステアリング ホイール (ハンドル) の剛性不足。

車庫入れの時はハンドルがフニャフニャして、今にも ”クニャっと曲がってしまうのでは”と不安を感じた。

このハンドルは、車を購入した時既に木は割れ今にも剥がれ落ちそうだった。 新車時からの物らしく、再生しようと挑戦した所、なんとなく上手く修理出来てしまった。

剛性も大丈夫だろうと、このハンドルを取り付けてここ迄来てしまった。

ハンドルのレストア記事 http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-05-12

又、この車を購入した時は再生出来ないだろうと思い、ハンドルを購入しておきました。 購入した物は、下写真の様に車に付いていた物に比べ、グリップの太さが 3.0mmも太く、スポーク部分の板厚も 0.8mm厚い。 剛性としては 40%位のアップだろう。

多分、1961年発売当時はこの程度の剛性で良しと判断したのだろう。 当時はタイヤもバイアスタイヤの6.40-15インチと細かったし。 しかし、今はラジアルタイヤになりハンドルは重く、新車発売当時の物は時代に合わず、剛性を上げた物を開発したのだろう。

ついでにとホーンボタンもヒビが入っていたので交換しようと思い、買い置きの部品を出してみた。

で、ビックリ!!! 下写真の様にジャガーのマークの色が全く違う。

で、過去に出会った Eタイプ を思い出してみたり、ネット上の写真を見てみると金色の物と銀色に近い物がある。 多分、金色がほぼ新車当時の物で、銀色が最近の補修部品なんだろう。

この状態、本当に迷う! 多少割れていてもオリジナル。 やはり部品として割れていてはまずい。

一般の方がオリジナルを見れば ”ア!,割れている。”

E タイプ を知る人は 銀色の補修部品を見て ”なんだ、オリジナルじゃない。”

で、普段の運転を考えて、取り合えずハンドルもホーンボタンも新しいものに交換しました。

上と下の写真を比較しても、やっぱり、ハンドルは太くごっつい。

ジャガーのマークも濃い金色の方が存在感がある。

車検を取れる様になる迄にはまだまだ多くの難関が残っています。 ちょっと動いただけで浮かれず頑張ろう。

ジャガー E タイプ,甘かったロアーボールジョイント ダストカバーの組付け [ E-Type シャシー]

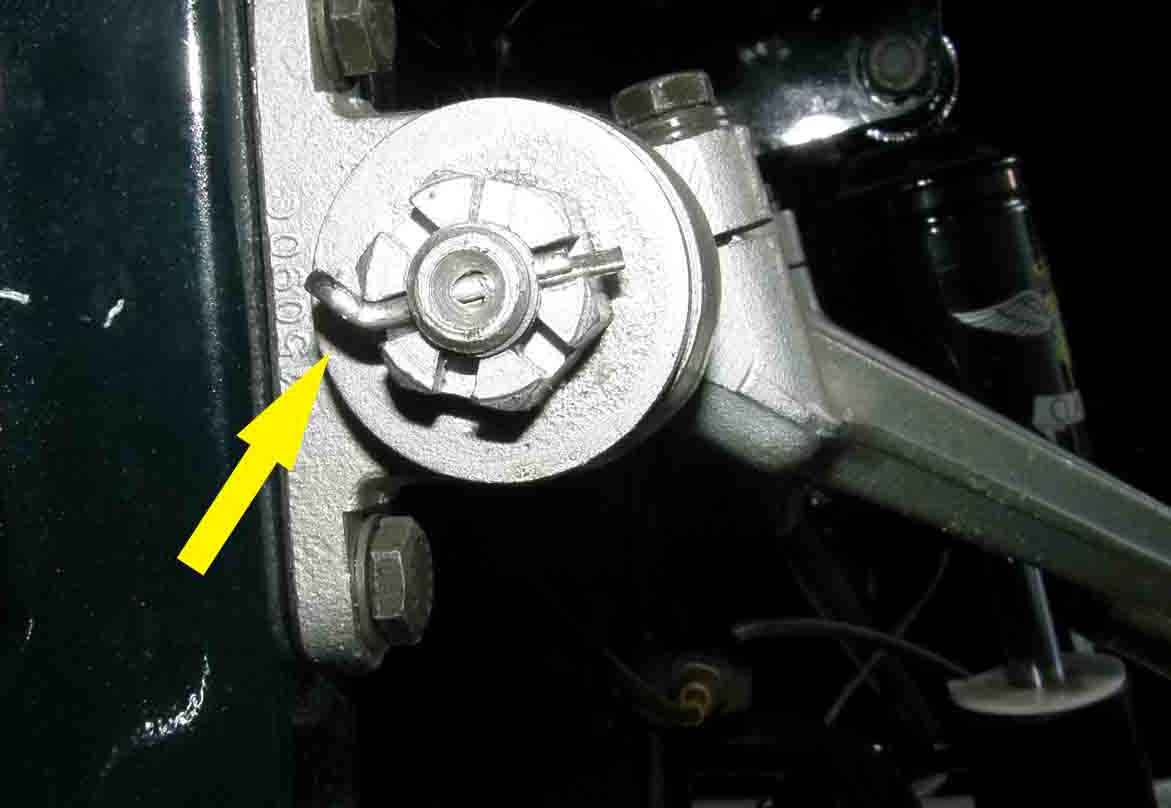

ドアーの調整は充分ではない物の何とか終了し、前々から気付いていたフロントサスペンション ロアーボールジョイントのダストカバーの外れを修理しました。

ロアーボールジョイントを組付けた時、ダストカバーを固定するクリップが下写真の様に長すぎ、ボールジョイント本体にきつく固定できていませんでした。 最初に組付けた時は何とかいけるだろうと思っていたのですが、甘かった。 結局ハンドルを切ったりしているうちにダストカバーがボールジョイントから外れてしまいました。

で、ホイールを外しただけで、ダストカバーをもう一度本体にはめ様と横着をして見ました。

が、上手くいかず、その上ダストカバーに穴をあけてしまいました。

と言う事で、新たにダストカバーを購入。 上の写真の様にホイールを外し、ブレーキを外し、フロントハブを外し、ナックルスピンドル下部のボールジョイントを分解し・・・・・とフルに分解作業をするはめに。

ボールジョイントのダストカバーを交換し、1.2mmのステンレスワイヤーで締付け、各部品を組付け、息子に手伝ってもらいブレーキのエアー抜きをして完了です。

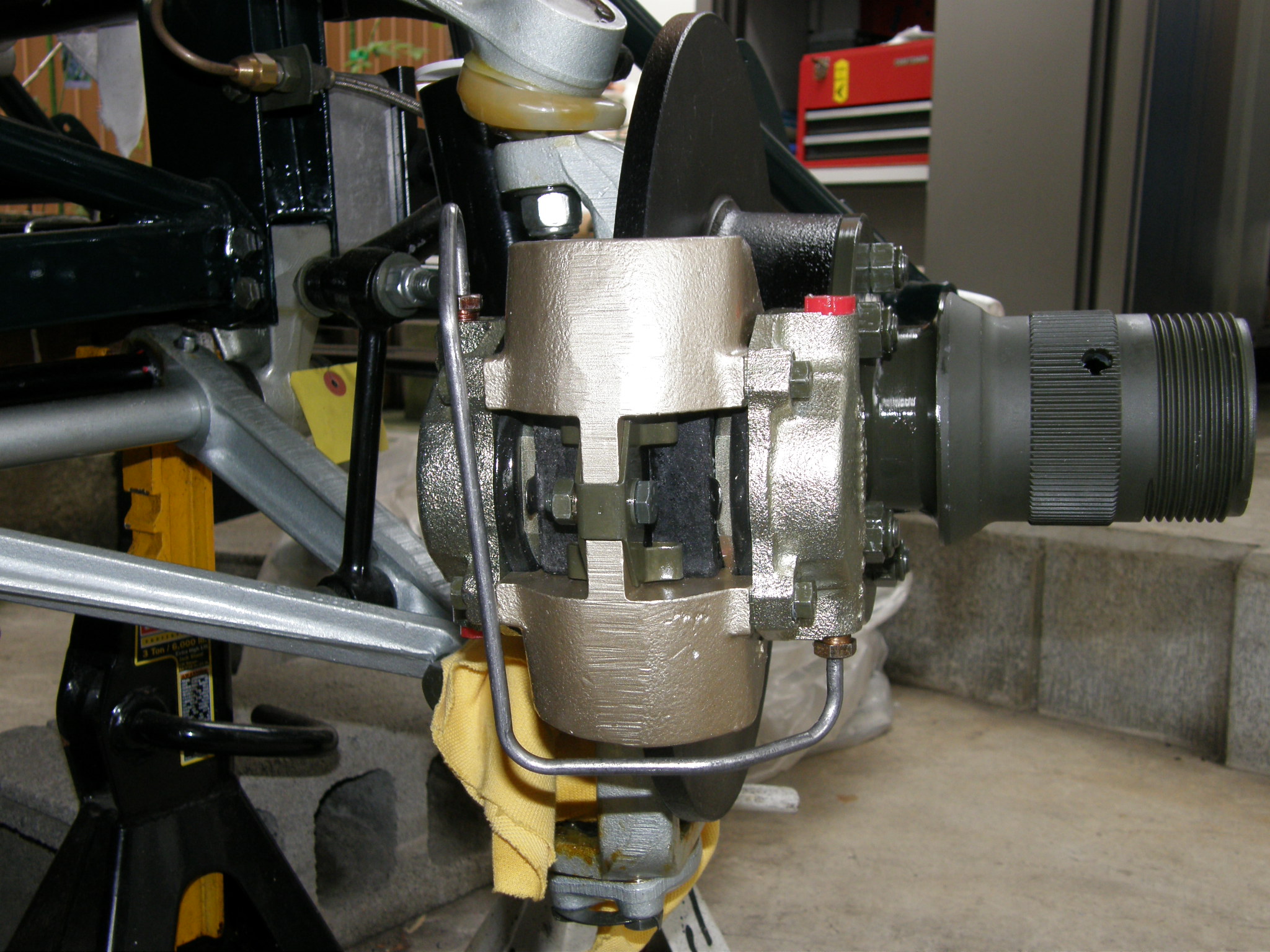

下写真が完了したフロントサスペンションです。

今度はダストカバーをしっかりと固定しましたので大丈夫です。

何時も応援有難うございます。 もう少しでレストア終了。 ろくに作業もせず、気持ちだけがレストア完了状態。 地に足が付いていません。

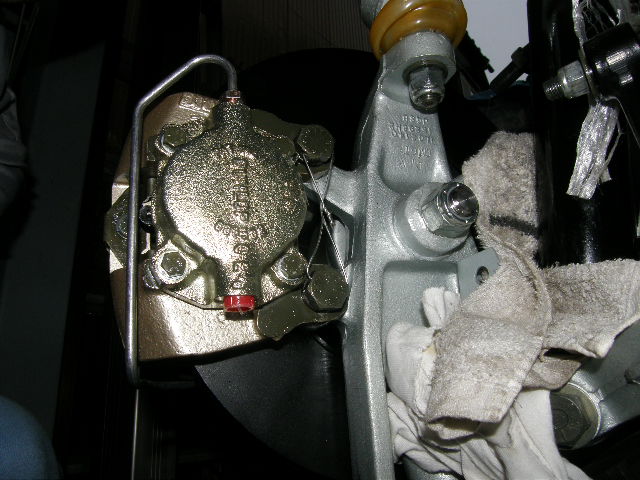

ジャガー E タイプ, ブレーキとクラッチのエアー抜き [ E-Type シャシー]

前回、エンジンオイル等を注入しましたが、最後の油脂類の注入はブレーキ液をブレーキとクラッチへの注入と言うかエアー抜きです。

1人でも出来るブレーキのエアー抜き用の道具もありますが、息子に手伝ってもらっての作業です。

購入したブレーキ液はカストロールのドット4と極一般的な物です。

ブレーキのリザーバータンクにブレーキ液を8分目位入れ、息子にブレーキペダルを踏んでもらい、私がブレーキのエアー抜きを行うと言う手順です。

ブレーキは4個ありますが、ブレーキのマスターシリンダーから遠い所のブレーキ、私の車の場合は左前にマスターシリンダーがあるので、右後ろのブレーキからエアー抜きを行います。

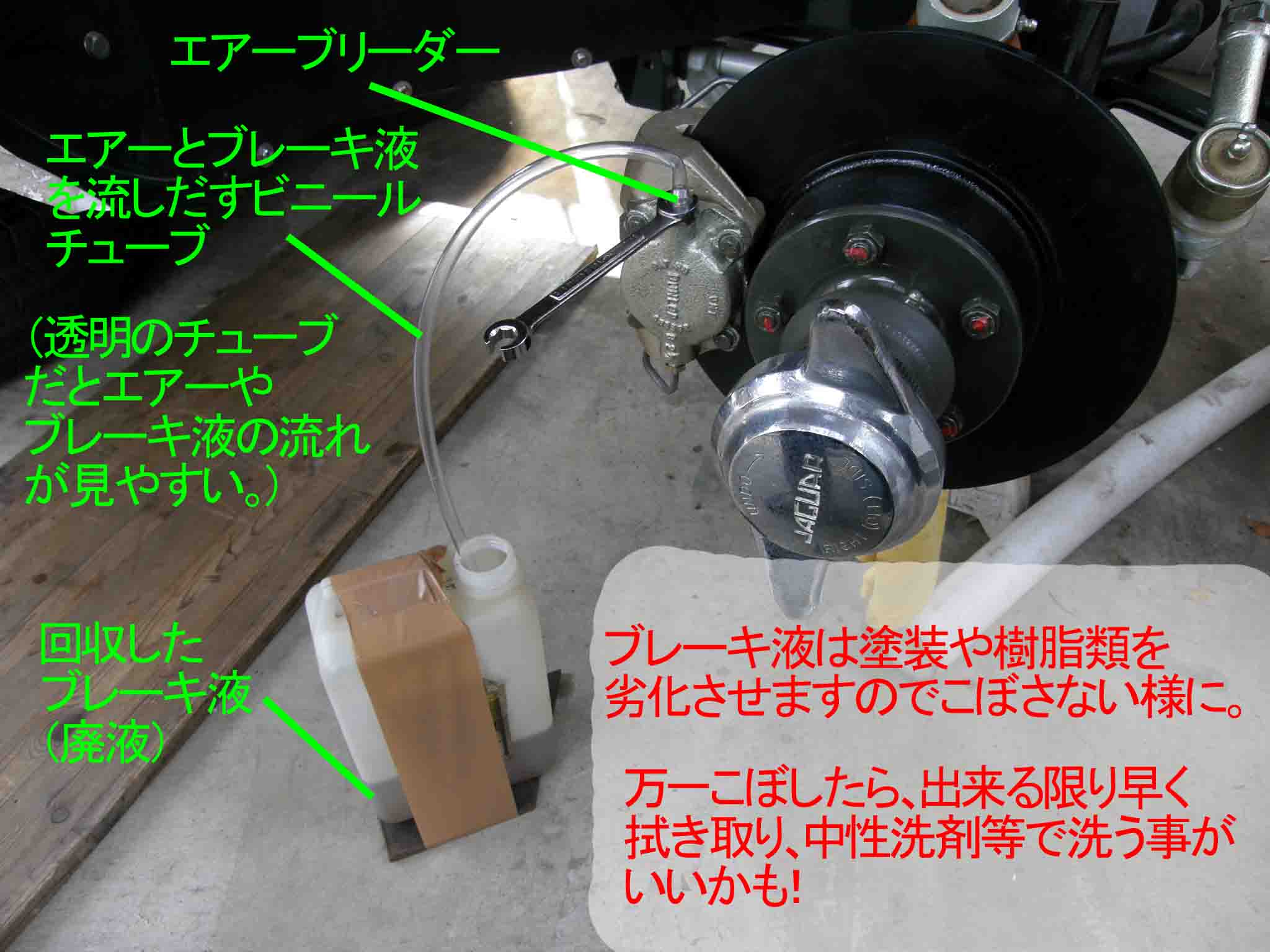

息子が2・3回ペダルを踏みその後踏みっぱなしの状態にしてもらい、私が下写真の様にブレーキのエアーブリーダーを緩めエアーを抜き、エアーが出なくなったらブリーダーを締めます。

で息子が又、ブレーキペダルを2・3回踏み、踏みっぱなしの状態で、私がブリーダーからエアーを抜く作業を繰り返し、エアーブリーダーからブレーキ液のみが出る様になったら、次にマスターシリンダーに近いブレーキ(リアー左)のエアー抜きを行います。

(私の車はフロントブレーキととリアーブレーキがが全く別系統になっていますので、リアーの右,フロントの右のどちらから初めても問題ありませんが、一応リアーから始めました。)

下写真はフロント右のブレーキ

この作業を続けると、ブレーキペダルは最初、何の踏みごたえもなくフロアー迄踏みこめますが、ブレーキ内のエアーが抜けるに従って、”フヮー” とではあるがブレーキを踏んでいると言う感じになります。

4輪ブレーキのエアーを抜き終わる頃には ”フヮー” っとした感じも無くなり、きちんとブレーキが利いていると言う感じになります。

で、注意する事は、リザーバータンクのブレーキ液はエアー抜きをするに従い減りますので適時補充し、きらさない事。 もし、タンク内の液が無くなるとエアーを吸い込み、最初からやり直しになります。

更に、ブレーキのエアーブリーダーを完全に締めてから踏みこんでいたブレーキペダルを放す事。 もし、ブリーダーを締めないうちにペダルを放すと、エアーブリーダーからエアーを吸込み、より多くの回数エアー抜きをする事になります。

又、ブレーキ液は塗料を溶かす性質がありますし、ブレーキ液による塗料の溶けはゆっくり進行します。

もしこぼしたら直ぐにふき取り、洗剤などで洗う様に清掃する必要があります。

(最近の塗料はブレーキ液に強く改善されていますが、注意した事にこした事は無いと思います。)

次にクラッチのエアー抜きを全くブレーキと同じ様に行いました。

何時、 ガソリンを買いに行こうかなァ~~~~~

にほんブログ村

ジャガー E タイプ, ブレーキペダル位置の修正 [ E-Type シャシー]

E タイプの内装は椅子が付いた事で一区切り付きました。

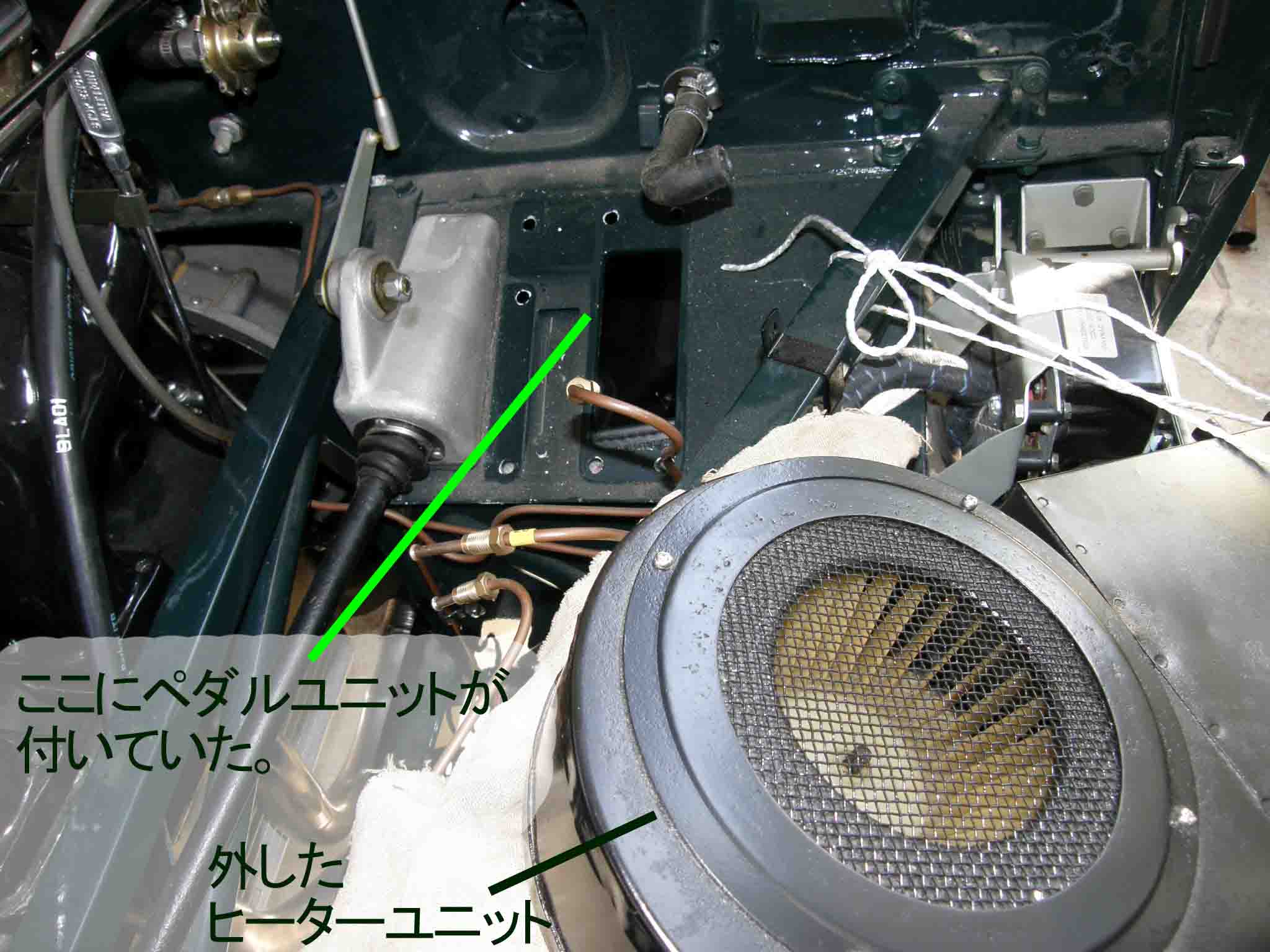

で、ブレーキのペダルユニットを組立てた時にブレーキペダルがクラッチペダルより15mm位高くなってしまった。 しかし、どちらのペダルが正しいのか分らず、アクセル,ブレーキ,クラッチのペダル位置は ”椅子が付いて運転席に座ってから” と調整を先送りして来たものです。

(普通、整備要領書にはフロアーからのペダルの高さが書かれていますが、この車は何処にも書かれていない。)

レストア前の分解時もブレーキペダルの位置が高く(下写真)、”おかしいなァ~” と思う物の、乗った事のない全く初めての車 ”これが正しいんだ” と言う物が分らず、自信が持てなかった。

今回、椅子に座ってペダル位置を確認。 結果はブレーキペダルの位置に違和感あり!!!

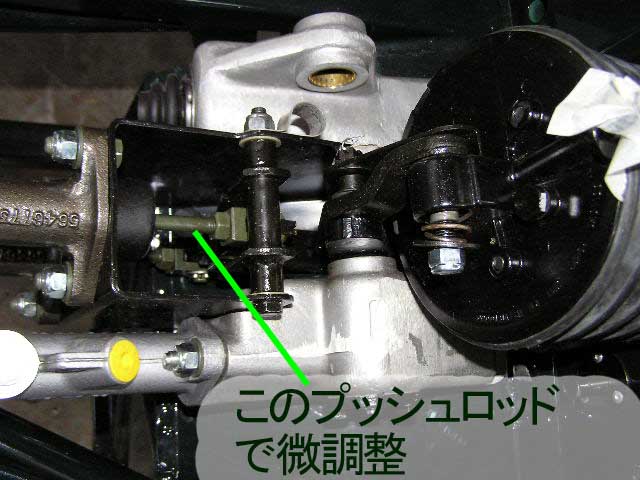

と言う事で、ブレーキのマスターシリンダーのプッシュロッドの長さを調整したが、調整しきれず、結局、下写真の様にヒーターを外し、ブレーキ・クラッチのペダルユニットを外し、ブレーキペダルを分解。

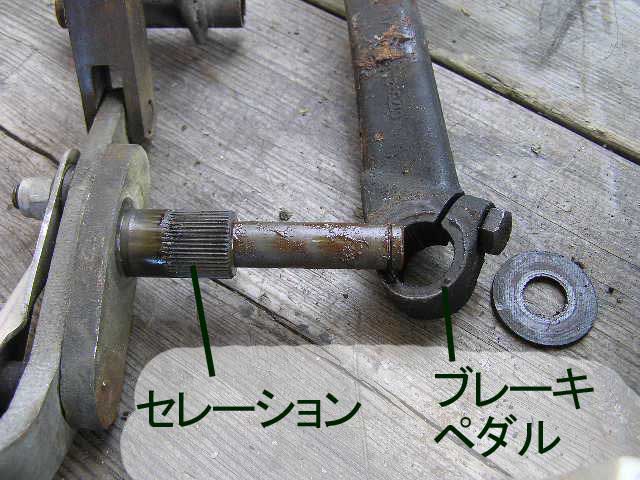

下写真のセレーションの嵌合い位置を1山ずらし再組立て、プッシュロッドの長さで微調整しました。

.jpg)

レストア前分解時の写真ですが、下のセレーションとブレーキペダルの嵌合い位置を1山ずらした。

最後は下写真のマスターシリンダーのプッシュロッドで微調整し、ペダルの高さの差はほぼ0mmに!

下写真が、ブレーキとクラッチにラバーを付けて完成した アクセル,ブレーキ,クラッチのペダルです。

6気筒車のアクセルペダルのラバーは、パーツカタログ上設定が無く、V12エンジン用を購入してみたが、全く形状が異なり使えませんでした。 でも、なんかほしい様な気がします。

と言う事で、何とかペダル配置は整いました。

これから各部品の機能チェックをしていくと今回の様に ”乗った事もない全く初めての車のレストアと言う無謀な挑戦” ゆえの無駄な作業が次々と発生するだろうなァ~~~~

何時も応援有難うございます。 今回も亀さんをクリックし応援をお願いします。

ジャガー E タイプ, 昨年末のお買い物 ホイールとタイヤ [ E-Type シャシー]

昨年12月末、正確には24日のクリスマスの日に下写真の様な大きな箱が2個届きました。

で、各箱には2個づつ下写真の部品が入っていました。

デイトン (Dayton) のワイヤーホイール 15インチ,リム幅5インチ です。

アメリカから輸入した物で、部品代 1312ドル/4本 輸送費540ドル 計1852ドル

約158,000円 でした。

で、アメリカ製、当然の事ながら車への取り付け具合を確認しました。

若干セレーションの嵌め合いがゆるい(重要な精度の部分だが)ものの問題ありませんでした。

多分、多くの方がホイール選びやタイヤ選びには迷う方が多いのではないでしょうか。

実は私も今回のホイール購入には色々悩みました。

以前、デイトンではアルミリムのワイヤーホイールを製造していましたが、昨年後半に注文した所、生産中止との事。 がっかりすると共に、この時から私の放浪が始まりました。

やむなく、従来からのホイールを使おうとチューブを約110ドルで購入しました。

それでもまだ 新しいホイールを買おうか? 買うんだったら Eタイプ発売時のダンロップか? 今売れているデイトンか? いややっぱり従来のホイールを使おうか 等々堂々巡りを繰り返し、結局、経験のある方に相談。 ホイール内部の錆びやスポークの緩みもあり、今回の購入となりました。

(最近のダンロップはイギリス製ではないらしく、品質的にはデイトンの方が良いだろうとの事。)

で、次にタイヤの購入です。 Eタイプのホイールはセンターロック式の為、ホイールのバランスを取れるお店が少なく、何軒ものタイヤの販売店をはしごしました。

更に、この車の新車販売時のタイヤはバイアスタイヤで 6.40-15(扁平率は 82%か92%)でした。

現在のラジアルタイヤでは185-80-15 か 205-70-15 相当で、このサイズは各メーカー共種類が少なく、ミシュランの XM1 かブリジストンのレグノ GR8000 のどちらかと言う事になりました。

(ミシュランのクラシックタイヤ、XWX が最もふさわしいのですが、全く在庫が見つからず諦めました。)

何軒かの販売店の話では、乗り心地,静粛性等レグノの方が良い様だとの事で、結局レグノに。

で、近くの綾〇市のブリジストンの〇〇〇館に行って見たが、ここは論外な程高かった。 しかもデイトン推奨の方法ではバランスが取れない。 やむなく世田谷の方迄行こうかとも思っていました。

で、ブレーキ液を買いに 「日産カレスト座間」 に行ったついでにレグノの値段を確認。 安かった。

バランス取りもホイールでトライアルの結果、デイトン推奨の方法で取れる事も分った。 勿論注文。

1月半ばにはタイヤ装着となりそうです。

世田谷をはじめ多くのタイヤの販売店巡りは何だったのか! 灯台もと暗しだった。

日産カレスト座間のホームページ http://www.carest.co.jp/index.html

総トータルの費用は、日本のお店でデイトンのホイールを購入する金額で、ホイールとタイヤが購入出来ました。 まだ付いていないので ”出来ます” かな。

何時も応援有難うございます。 亀さんをクリックし、今年も応援をお願い致します。

ジャガー Eタイプ, ハンドブレーキ レバーのメンテと組付け [ E-Type シャシー]

5月初旬にメッキ屋さんに出した部品の内、亜鉛メッキの部品が出来あがってきました。

えェ~ メッキ って1ヶ月半もかかるのォ~ と思われる方も多のかも。

実は最近、若干の景気回復と新車購入時の補助金廃止前の駆け込み需要、リーマンショックで人員を削減した後でもあり、やたらと自動車製造の業界が忙しいんです。

で、私のメッキは後回しになりました。 しかし ”そろそろ亜鉛メッキの部品だけでも欲しいなァ~” と思っていた所にメッキ完成の連絡です。 グットタイミングでした。

今回のメッキは下写真の様にリアーブレーキ部品を主体に数も多く、オリーブ色で同じ様に見えますが、かたまり毎にメッキの種類や作業方法が異なります。 メッキ屋さんも面倒だったろうと思います。

で、本題のハンドブレーキレバーメンテですが、再メッキ品等を使って下写真の様に完成しました。

今回のメンテは車についている状態でガタ等の作動状況を確認してから左写真の様に外し、ほぼ全分解し、部品を点検、部品毎にどう処置するかを決めました。 メッキもその一つです。

右写真が各部品をメンテし、組上がったレバーユニットと新しいハンドブレーキワイヤーです。

ワイヤーを含め作動部分にはグリースを付けてあります。

で、車に組付け、ハンドブレーキ ワーニングランプ スイッチの調整をして完了です。

(ワーニングランプスイッチのブラケットの剛性が低く、調整にずいぶん手間取りました。)

リアーブレーキへはプロペラシャフトのトンネルを通って行きます。

また一歩前進しました。 っと今日のkotobukiはご機嫌です。

と言うのは、イギリスやアメリカにEメールをしまくり、約2ヶ月かけてやっと探し、下の写真の様な物をアメリカから手に入れたからです。

ジャガー製のオリジナルでは無い様ですが689ドルと輸送費約200ドルでした。 国産車用に比べたら安い様に思い、思わず ”中古じゃあないですよね” と質問してしまいました。

この部品、アメリカでフェアレディ(SRL311)用を手に入れた時は ”難しいけど貴方出来ますか? どう組立てる予定ですか? 等と何度も質問された上でやっと発送して頂きました。

何なのこれ と思われる方もいると思いますが ”こうご期待” と言う事で。

豪雨は止んでほしいと願いをこめての傘マークです。 クリックでレストアも応援をお願いします。

ジャガー E タイプ, ブレーキとクラッチのロープレッシャーチューブ製作と組付け [ E-Type シャシー]

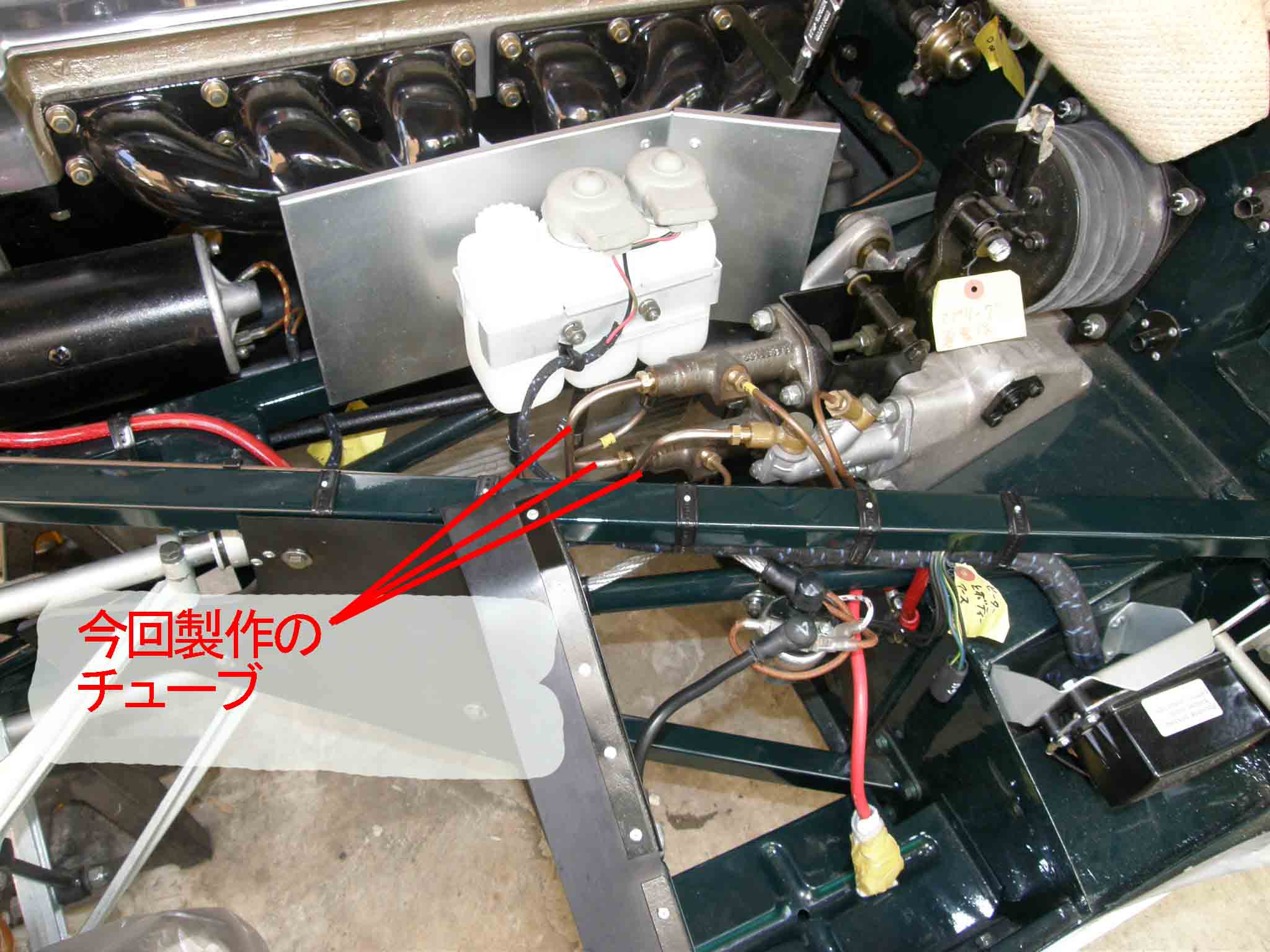

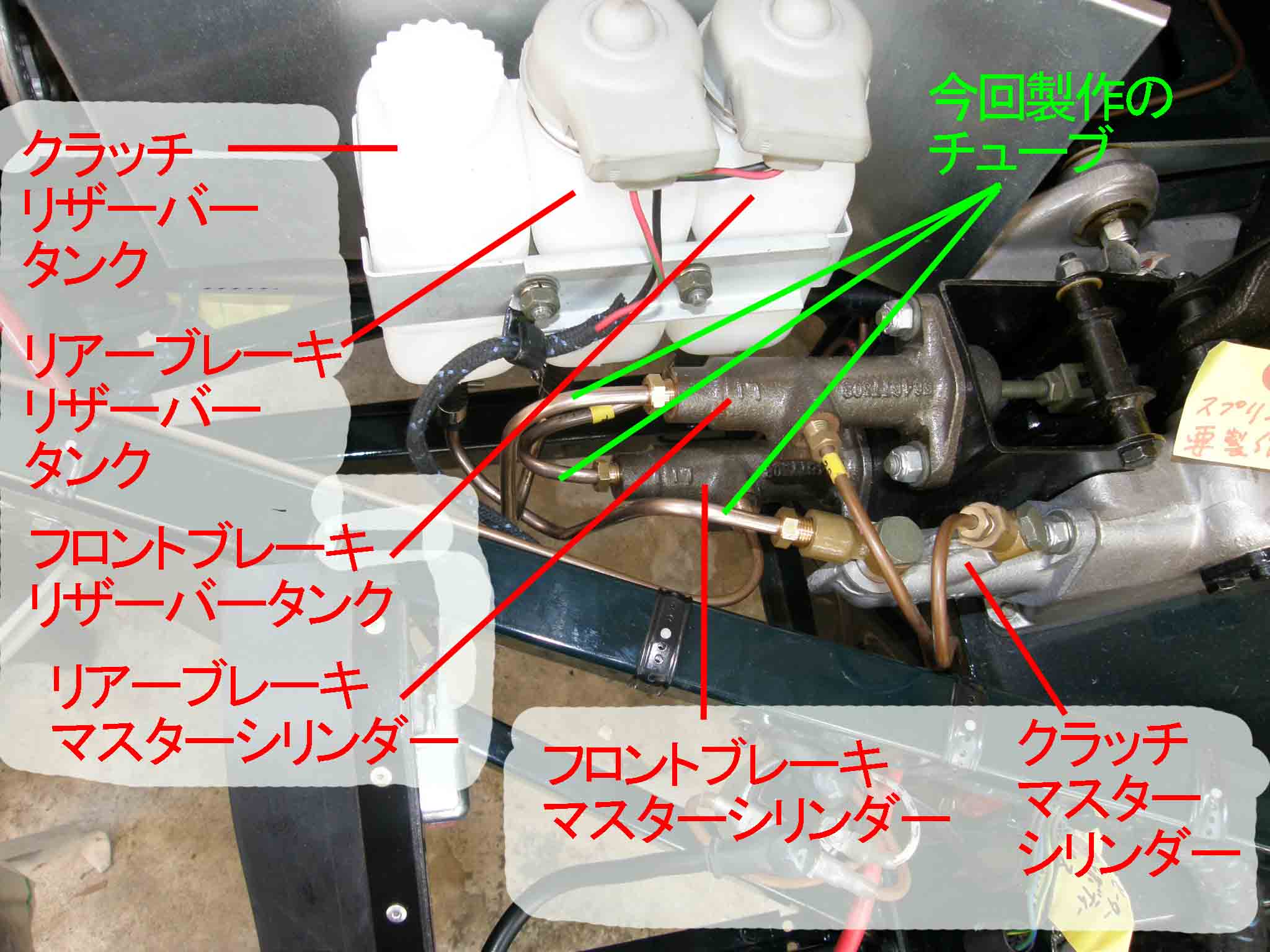

今回はブレーキとクラッチのロープレッシャー チューブを製作し、車に組付けました。

最近の車はマスターシリンダーの上にリザーバータンク(ブレーキやクラッチの液を貯めておくタンク)が付いた一体型が大半になっています。

しかし、この車はタンクとマスターシリンダーが分離しされており、リザーバータンクからマスターシリンダーに作動液を送るチューブが必要で、このチューブが今回のロープレッシャー チューブです。

下写真が完成状態です。

すでにいろいろな部品を組付けてあるので、今回製作のチューブが目立ちませんがご勘弁を。

写真の上側の黒い部品は、ホーローびきのエンジン エギゾーストマニホールドです。

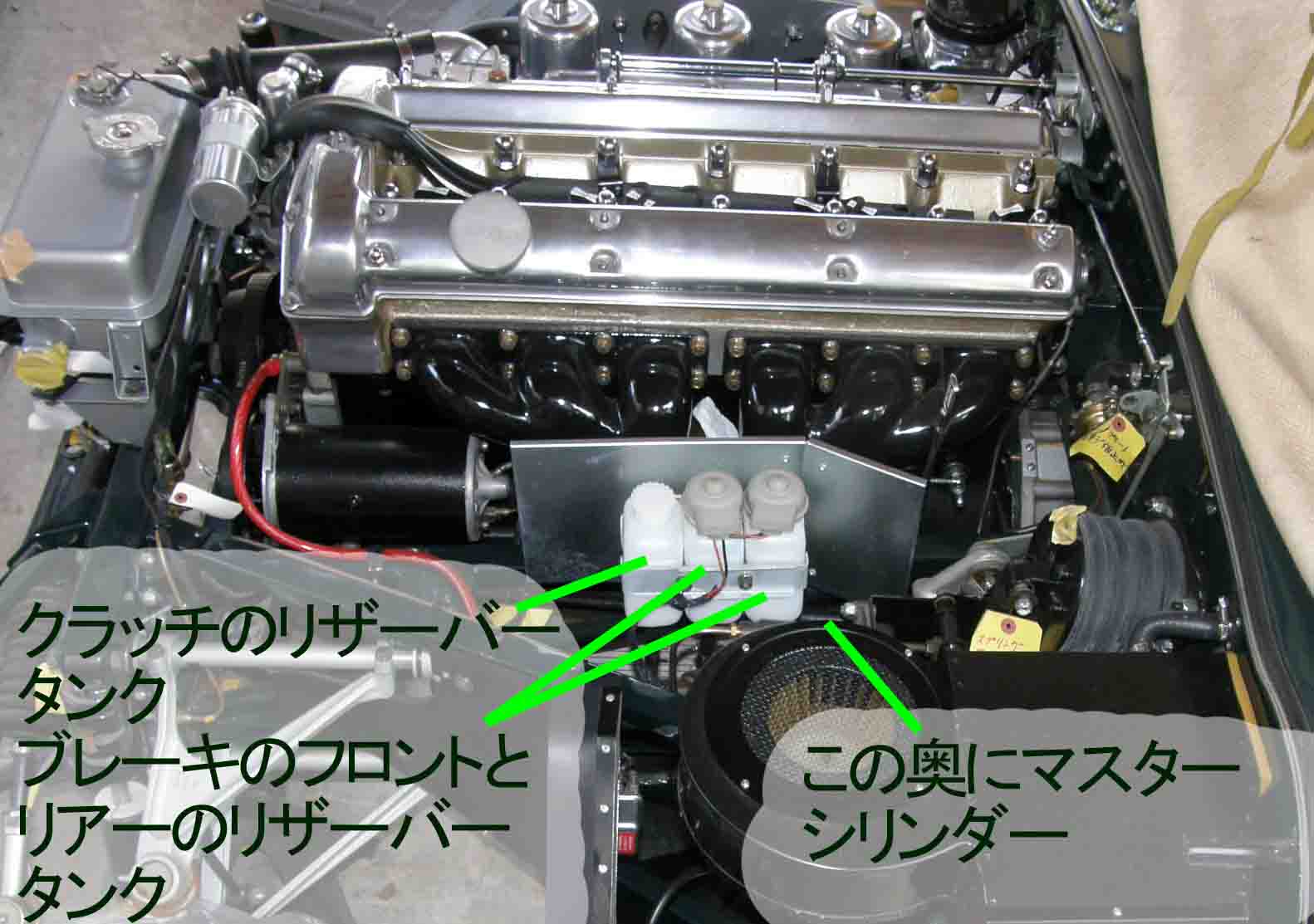

今回の各部品の位置関係です。

昨年、製作に取り掛かろうとしましたが、ブレーキ用チューブキット(車一台分のブレーキチューブがセットになっている部品)にはこのロープレッシャー用のチューブが入っていませんでした。

やむなくブレーキのキットの中にあったロープレッシャーに使えるチューブ 1本とクラッチ用チューブキット 1台分を追加購入し、ロープレッシャーチューブを合計3本として、製作にあたりました。

単品での部品購入も出来ず、部品準備に数ヶ月。 あげくに闘病生活で、今回の作業となりました。

で、今回やっと製作となりました。

製作に当たっては、以前紹介したチューブベンダー(下写真)を使って少しずつ曲げては車に合わせ、又曲げるを繰り返し、結構根気のいる仕事でした。

今回最も注意したのは、3本のパイプが入り組む為、互いに干渉しない様に配置する事でした。

で、出来あがったチューブに接続用ホースを組付けた物が下写真です。

にほんブログ村

ジャガー E タイプ, ブレーキリザーバータンク取り付け [ E-Type シャシー]

今回はブレーキのリザーバータンク取り付けをレポートします。

何時もながら、エンジンをやったかと思うと、今度はブレーキ、そして明日はボディと支離滅裂な作業手順です。

今回の完成状態は下写真の様です。

組み立てたユニット(白いタンク3個)をエンジンルームのフレームに組付け、ブレーキ液面センサーのキャップを仮付し、終了です。

一番左がクラッチのリザーバータンク、中央がリアーブレーキで、一番右がフロントブレーキ用です。

組立迄の手順は、まずリザーバータンクを組立ました。

金具とねじ部品は全てメッキをし直し、ブレーキとクラッチのリザーバータンクは新品を購入。

次いで、ヒートシールドプレートを組立ました。

(左ハンドル車のリザーバータンクはエギゾーストマニホールドのすぐわきに付きますので、ブレーキ液が加熱されるのを防ぐ為にヒートシールドプレート(遮熱板)が必要です。)

ヒートシールドプレートは新品を購入しましたが、ボードを外しメッキをし直しました。

で、レストア前はこんな状態です。

先日の早朝はすがすがしい天候でしたので、家庭菜園に行く途中で、近くの公園により丹沢の大山を撮ってみました。

何時もながら、エンジンをやったかと思うと、今度はブレーキ、そして明日はボディと支離滅裂な作業手順です。

今回の完成状態は下写真の様です。

組み立てたユニット(白いタンク3個)をエンジンルームのフレームに組付け、ブレーキ液面センサーのキャップを仮付し、終了です。

一番左がクラッチのリザーバータンク、中央がリアーブレーキで、一番右がフロントブレーキ用です。

組立迄の手順は、まずリザーバータンクを組立ました。

金具とねじ部品は全てメッキをし直し、ブレーキとクラッチのリザーバータンクは新品を購入。

次いで、ヒートシールドプレートを組立ました。

(左ハンドル車のリザーバータンクはエギゾーストマニホールドのすぐわきに付きますので、ブレーキ液が加熱されるのを防ぐ為にヒートシールドプレート(遮熱板)が必要です。)

ヒートシールドプレートは新品を購入しましたが、ボードを外しメッキをし直しました。

で、レストア前はこんな状態です。

先日の早朝はすがすがしい天候でしたので、家庭菜園に行く途中で、近くの公園により丹沢の大山を撮ってみました。

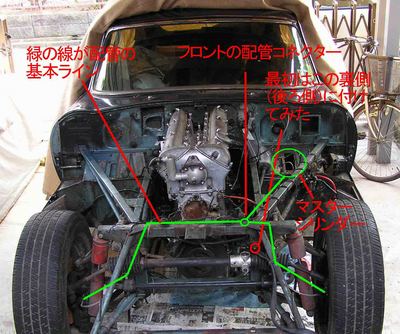

ジャガー Eタイプ, フロントブレーキの配管 [ E-Type シャシー]

今回のフロント ブレーキの配管作業は、結果的に ”素直でないね カッコ付け屋が!” と言う様な記事をです。

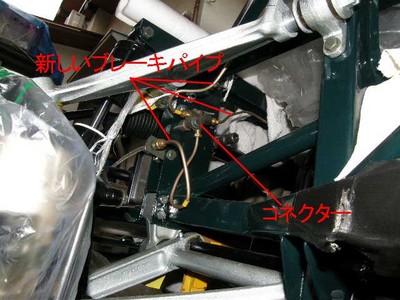

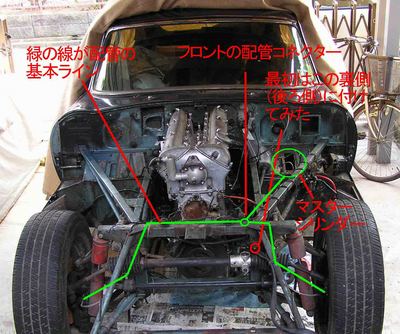

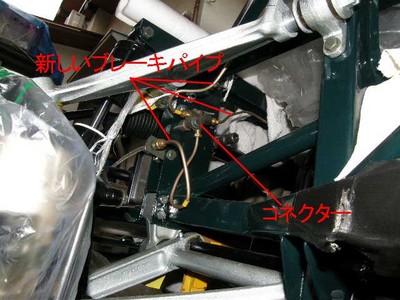

フロントブレーキは下写真のミドリ線の様に配管され、ブレーキペダルを踏むとダッシュボード前のマスターシリンダーで踏む力を液圧に変えて、前の方に付いているコネクターで右のブレーキと左のブレーキに液圧を分配し、右と左のブレーキを作動させます。

レストア前の私の車は、このコネクターが写真の様にエンジンルームの前のクロスフレームの左上部(写真の右側)に付いていました。

レストア前はコネクターの位置が高く、まる見えで、しかも水平に付かない。 いかにも取って付けた様な感じで、どうにも好きになれず、これがオリジナルとは思えなかった。

で、上写真の赤丸の位置に付けてみました。

ここでもコネクターは水平にはつかない。 しかし ”高い位置で まる見えよりはいいかな” と思い配管をしてみました。

これがいけなかった。 結果はミミズがのたくっている様で、どうにも納得できないものになってしまいました。

(Eタイプは、ブレーキもクラッチも下写真の様に、所定の長さに作ったパイプを一台分セットで販売していて、それを自分で曲げるようになっています。)

練馬区でジャガーのレストアをしている方に相談した所、レストア前の高い位置が正規の様です。

と言う事で、コネクターの位置をレストア前の位置にセットし、配管のし直しです。

いったん曲げたパイプは硬くなっており、しかも ”ぐにゃぐにゃ” にならない様に伸ばすのは大変。

読者の方は曲がった針金を真直ぐに直した経験はありますか? 多分 新品の様にまっすぐにはならなかったと思います。

と言う事で ”あ~ァ あ~ァ” とため息の付く日が何日か。 最初から素直にレストア前で良しとしていれば。 カッコを付け様と思ったのがいけなかった。

先週、気を取り直し、コネクターを磨き(コネクターは製造廃止との事)やっとの思いでなんとかパイプを引き直しました。

ブレーキの所はこんな感じ。

ブレーキホースの所にはステンレスのメッシュタイプをおごりました。

納得できる状態ではありませんが、これが私の実力でしょう。

(パイプ全体の写真は残念ながらとれませんのでご容赦を)

所で、先日、45年前の入社試験の時に知り合い、以来付き合いが続いている友人が会社の同僚を連れて、ジャガーを見に来られました。

彼の同僚が乗ってきたのが、このフェアレディ。

SP310 1500cc。 フェアレディの初期モデルで、フェアレディのSP・SRの中では一番スタイリッシュでスマートな車と思います。

フロントブレーキは下写真のミドリ線の様に配管され、ブレーキペダルを踏むとダッシュボード前のマスターシリンダーで踏む力を液圧に変えて、前の方に付いているコネクターで右のブレーキと左のブレーキに液圧を分配し、右と左のブレーキを作動させます。

レストア前の私の車は、このコネクターが写真の様にエンジンルームの前のクロスフレームの左上部(写真の右側)に付いていました。

レストア前はコネクターの位置が高く、まる見えで、しかも水平に付かない。 いかにも取って付けた様な感じで、どうにも好きになれず、これがオリジナルとは思えなかった。

で、上写真の赤丸の位置に付けてみました。

ここでもコネクターは水平にはつかない。 しかし ”高い位置で まる見えよりはいいかな” と思い配管をしてみました。

これがいけなかった。 結果はミミズがのたくっている様で、どうにも納得できないものになってしまいました。

(Eタイプは、ブレーキもクラッチも下写真の様に、所定の長さに作ったパイプを一台分セットで販売していて、それを自分で曲げるようになっています。)

練馬区でジャガーのレストアをしている方に相談した所、レストア前の高い位置が正規の様です。

と言う事で、コネクターの位置をレストア前の位置にセットし、配管のし直しです。

いったん曲げたパイプは硬くなっており、しかも ”ぐにゃぐにゃ” にならない様に伸ばすのは大変。

読者の方は曲がった針金を真直ぐに直した経験はありますか? 多分 新品の様にまっすぐにはならなかったと思います。

と言う事で ”あ~ァ あ~ァ” とため息の付く日が何日か。 最初から素直にレストア前で良しとしていれば。 カッコを付け様と思ったのがいけなかった。

先週、気を取り直し、コネクターを磨き(コネクターは製造廃止との事)やっとの思いでなんとかパイプを引き直しました。

ブレーキの所はこんな感じ。

ブレーキホースの所にはステンレスのメッシュタイプをおごりました。

納得できる状態ではありませんが、これが私の実力でしょう。

(パイプ全体の写真は残念ながらとれませんのでご容赦を)

所で、先日、45年前の入社試験の時に知り合い、以来付き合いが続いている友人が会社の同僚を連れて、ジャガーを見に来られました。

彼の同僚が乗ってきたのが、このフェアレディ。

SP310 1500cc。 フェアレディの初期モデルで、フェアレディのSP・SRの中では一番スタイリッシュでスマートな車と思います。

ジャガー Eタイプ フロントブレーキのメンテと組付け [ E-Type シャシー]

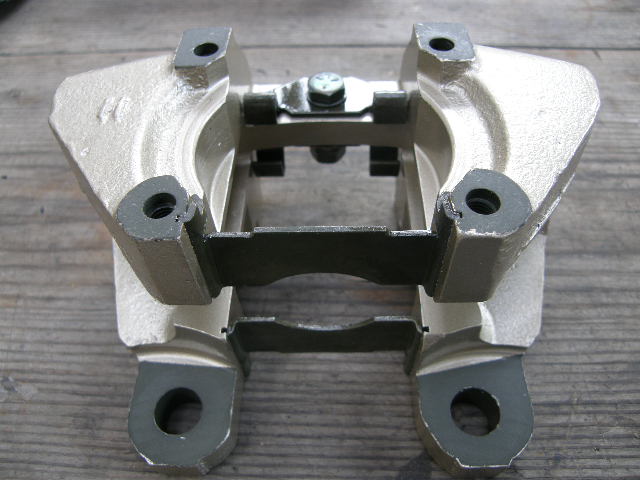

今回は、フロント ブレーキです。

ジャガーのフロントブレーキはダンロップ社製のマークⅡタイプのディスクブレーキです。 このブレーキは、日産のフェアレディ SR311等 1960年代後半の ”日本のGTカーブーム” の時の主流でした。

先日、塗装の用事でボディをレストアして頂いたトノックスさんに伺いましたら、SR311があり、ブレーキを確認した所、シリンダーサイズが2か1/8インチでした。

ジャガー E-タイプと全く同じサイズですので、SR311の部品が使えるかも。

と言う事で、まず車に付いていた時の状況です。

ブレーキ アッセンブリーと構成部品です。

構成部品の写真の中央のボルト穴4個付いた部品2個がシリンダーで、この中にピストン等が入っています。

で、レストア開始です。

まず、シリンダーを取り付けるボディをサンドブラストで綺麗にし、グリーンクロメート亜鉛メッキをし、更に防錆強化も兼ねて、オキツモの耐熱塗料のゴールドを塗りました。

ゴールドを選んだ理由は、シリンダーヘッドを塗った耐熱塗料が余っていた事と、購入したシリンダーが黄色の亜鉛メッキだったので色合わせをと考えました。

(ブレーキは上写真の様に汚れ放題で、元の色やメッキはどうだったかわかりません。 SR311などから推定するとグレーの塗装ではないかと思います。 オリジナルとの色違いは確信犯です。)

写真の黒っぽい色の部分は亜鉛メッキのままで、ボルトやナットで締め付ける面を塗装すると弛み易いと言われています。 (私の経験では ”塗装の為に弛んだ” と言い切れる経験はありませんが。)

次に、新しいシリンダーを組付けました。

多分、古いシリンダーの内部は錆びていると思います。

ブレーキ液は吸湿性があり、一旦ブレーキを使った後長く放置すると、ブレーキ液に含まれた水分が悪さをし、シリンダーのシール部を中心に錆びてシールを変えても液漏れにつながります。

そして、車両への組付けです。

この車の場合は、ブレーキローターの厚み方向の中心とフロントブレーキ中心をシムで合せる様に様になっています。

このシム調整を行った後、新しいブレーキパットとブリッジチューブを取り付けました。

組み付けボルトにはしっかりロックワイヤーも付けました。

ブレーキ関係をメンテナンスする上で重要な工具が写真左側のスパナです。

ブレーキパイプのフレアーナットを緩めたり、締めたりする工具です。 フレアーナットは比較的軟らかい材質で、又ブレーキの液もれを心配するあまり、強く締めがちです。

従って一般的なスパナではスパナの剛性不足などもあり、フレアーナットの六角をつぶしてしまいます。

フレアーナット専用のスパナはフレアーナットにしっかり噛みほとんど六角をつぶす事はありません。

ジャガーのフロントブレーキはダンロップ社製のマークⅡタイプのディスクブレーキです。 このブレーキは、日産のフェアレディ SR311等 1960年代後半の ”日本のGTカーブーム” の時の主流でした。

先日、塗装の用事でボディをレストアして頂いたトノックスさんに伺いましたら、SR311があり、ブレーキを確認した所、シリンダーサイズが2か1/8インチでした。

ジャガー E-タイプと全く同じサイズですので、SR311の部品が使えるかも。

と言う事で、まず車に付いていた時の状況です。

ブレーキ アッセンブリーと構成部品です。

構成部品の写真の中央のボルト穴4個付いた部品2個がシリンダーで、この中にピストン等が入っています。

で、レストア開始です。

まず、シリンダーを取り付けるボディをサンドブラストで綺麗にし、グリーンクロメート亜鉛メッキをし、更に防錆強化も兼ねて、オキツモの耐熱塗料のゴールドを塗りました。

ゴールドを選んだ理由は、シリンダーヘッドを塗った耐熱塗料が余っていた事と、購入したシリンダーが黄色の亜鉛メッキだったので色合わせをと考えました。

(ブレーキは上写真の様に汚れ放題で、元の色やメッキはどうだったかわかりません。 SR311などから推定するとグレーの塗装ではないかと思います。 オリジナルとの色違いは確信犯です。)

写真の黒っぽい色の部分は亜鉛メッキのままで、ボルトやナットで締め付ける面を塗装すると弛み易いと言われています。 (私の経験では ”塗装の為に弛んだ” と言い切れる経験はありませんが。)

次に、新しいシリンダーを組付けました。

多分、古いシリンダーの内部は錆びていると思います。

ブレーキ液は吸湿性があり、一旦ブレーキを使った後長く放置すると、ブレーキ液に含まれた水分が悪さをし、シリンダーのシール部を中心に錆びてシールを変えても液漏れにつながります。

そして、車両への組付けです。

この車の場合は、ブレーキローターの厚み方向の中心とフロントブレーキ中心をシムで合せる様に様になっています。

このシム調整を行った後、新しいブレーキパットとブリッジチューブを取り付けました。

組み付けボルトにはしっかりロックワイヤーも付けました。

ブレーキ関係をメンテナンスする上で重要な工具が写真左側のスパナです。

ブレーキパイプのフレアーナットを緩めたり、締めたりする工具です。 フレアーナットは比較的軟らかい材質で、又ブレーキの液もれを心配するあまり、強く締めがちです。

従って一般的なスパナではスパナの剛性不足などもあり、フレアーナットの六角をつぶしてしまいます。

フレアーナット専用のスパナはフレアーナットにしっかり噛みほとんど六角をつぶす事はありません。

ジャガー Eタイプ, フロントハブの組付け その2 [ E-Type シャシー]

7月中旬にフロントハブを組立て、下記のブログでその状況を書きましたが、その時、ハブベアリングのワッシャーの摩耗を発見し、イギリスから入手し、今回は車への組付けです。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-07-24

又、フロント サスペンションの分解時の状況は下記にブログです。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-11-05

写真はハブのベアリング調整時のガタをダイヤルゲージで測定しているところですが、今回の組付けのポイントは何と言っても ”ベアリングの調整” です。

尚、下記はFR車のフロント ハブの調整で、フロントドライブ車やリアーホイールのハブには適用出来ません。

ジャガーのマニュアルにはおおよそ下記の様に書かれています。

「ホイールベアリングの軸方向ガタは0.07~0.13mmで、これは非常に重要なで、

0.13mmを超えるとブレーキが引きずったり、正しく機能しません。

ベアリングのガタはダイアルで測定します。

測定器がない場合は、ハブナットをベアリングが引きずる位に強く締め、60度~120度戻す。」

シルビアの整備要領書を見てみると、

ハブナットを2.5~3.0kg・mで締め付け、ハブを2・3回まわしベアリングを落ち着かせ、

再度2.5~3.0kg・mで締め付ける。

その後、ナットを60度戻し、割ピンを合わせ取り付ける。

ハブのガタは ”0”, ハブの回転起動トルクは1.0~4.5kg・cm

2社で違いが2つある。 と言ってもこの2つで調整の全てですが。

1つは、ハブナットの締め付け。 ジャガーは重要視していないようです。

もう1つは、ベアリングのガタ、 ジャガーが0.07~0.13mmに対し日産は ”0”です。

実は自動車会社で働き始めた最初の仕事がこの分野で、このタイプのベアリングを採用した時の市場評価は散々なものでした。 おかげで、色々勉強させて頂き、

「このタイプのベアリングは、正しく調整するとローラー数が多い分だけ長寿命ですが、ローラーが小さい為に無理がききません。 その為、雑な調整をすると予想以上に早くベアリングが破損します。」 正しい調整とは「ベアリングが十分に落ち着いた状態で、 プレロード ”0”, ガタ ”0”」 です。

という結論になりました。

と言う事で、シルビアと同じ方法で調整する事にしました。

結果は、ジャガーの推奨値と日産の推奨値になってしまいました。

右のベアリングは、2.5kg・m締付けた位置から約60度戻し(最初の割ピン位置)で、ガタ 0.07mm。

左は約50度戻し(最初の割ピン位置)で ちょうど ”0”mm(プレロードもなし)で、次の割ピン位置(約110度)ではガタが0.35mmとなってしまい、 ”0” で良しとしました。

下は完成写真と摩耗したハブ ベアリング ワッシャー(右下写真の下側)です。

(ブレーキローターの塗装は当分走れない為の防錆。 ハブはオリーブクロメートの亜鉛メッキです。)

今日の庭の花はちょっと時期はずれになりましたが鬼ユリです。

家庭菜園にも多数植えてあり、畑の方のユリは正月に ”ユリきんとんを食べたいなぁ~”。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2008-07-24

又、フロント サスペンションの分解時の状況は下記にブログです。

http://hisashi1946.blog.so-net.ne.jp/2007-11-05

写真はハブのベアリング調整時のガタをダイヤルゲージで測定しているところですが、今回の組付けのポイントは何と言っても ”ベアリングの調整” です。

尚、下記はFR車のフロント ハブの調整で、フロントドライブ車やリアーホイールのハブには適用出来ません。

ジャガーのマニュアルにはおおよそ下記の様に書かれています。

「ホイールベアリングの軸方向ガタは0.07~0.13mmで、これは非常に重要なで、

0.13mmを超えるとブレーキが引きずったり、正しく機能しません。

ベアリングのガタはダイアルで測定します。

測定器がない場合は、ハブナットをベアリングが引きずる位に強く締め、60度~120度戻す。」

シルビアの整備要領書を見てみると、

ハブナットを2.5~3.0kg・mで締め付け、ハブを2・3回まわしベアリングを落ち着かせ、

再度2.5~3.0kg・mで締め付ける。

その後、ナットを60度戻し、割ピンを合わせ取り付ける。

ハブのガタは ”0”, ハブの回転起動トルクは1.0~4.5kg・cm

2社で違いが2つある。 と言ってもこの2つで調整の全てですが。

1つは、ハブナットの締め付け。 ジャガーは重要視していないようです。

もう1つは、ベアリングのガタ、 ジャガーが0.07~0.13mmに対し日産は ”0”です。

実は自動車会社で働き始めた最初の仕事がこの分野で、このタイプのベアリングを採用した時の市場評価は散々なものでした。 おかげで、色々勉強させて頂き、

「このタイプのベアリングは、正しく調整するとローラー数が多い分だけ長寿命ですが、ローラーが小さい為に無理がききません。 その為、雑な調整をすると予想以上に早くベアリングが破損します。」 正しい調整とは「ベアリングが十分に落ち着いた状態で、 プレロード ”0”, ガタ ”0”」 です。

という結論になりました。

と言う事で、シルビアと同じ方法で調整する事にしました。

結果は、ジャガーの推奨値と日産の推奨値になってしまいました。

右のベアリングは、2.5kg・m締付けた位置から約60度戻し(最初の割ピン位置)で、ガタ 0.07mm。

左は約50度戻し(最初の割ピン位置)で ちょうど ”0”mm(プレロードもなし)で、次の割ピン位置(約110度)ではガタが0.35mmとなってしまい、 ”0” で良しとしました。

下は完成写真と摩耗したハブ ベアリング ワッシャー(右下写真の下側)です。

(ブレーキローターの塗装は当分走れない為の防錆。 ハブはオリーブクロメートの亜鉛メッキです。)

今日の庭の花はちょっと時期はずれになりましたが鬼ユリです。

家庭菜園にも多数植えてあり、畑の方のユリは正月に ”ユリきんとんを食べたいなぁ~”。